合唱コンクールで良い指揮をするコツを元教員が解説【指揮者賞とりたい人へ】

合唱コンクールの指揮者の心得(コツ)についての僕の考えを書きました!

元教員のモチオカです。

本記事や他の記事で紹介した考え方で合唱コンクールに取り組んだ結果、全ての年で優秀賞(学年でトップ、3年の担任の時は学校トップ=最優秀賞)をいただくことができました。

本記事で紹介する考え方(コツ)はわりと再現性が高いと思いますので、何か一つでもみなさんの役に立てばうれしいです!

合唱コンクールで指揮者に選ばれるために

みんなからの信頼が大事!

まず、学校の合唱コンクールで指揮者になりたい人は、「しっかりと日頃の学校生活を送る」ということに気をつけるべきだと思っています。

指揮者としてクラスをリードする時には、みんなからの信頼が重要なので。

日頃の生活が崩れてたり、クラスのことを考えない言動を普段からしているのに、

合唱コンクールだけがんばろうとして「僕(私)についてきて!」と言っても、周りの人は付いていかないはず。

音楽の授業はもちろん、他教科の授業、給食、清掃など、日頃の活動をしっかりとやるべし!

指揮者は音楽のセンスが必要なのでは?って思うかもしれませんが、学校の合唱コンクールであればそこまで音楽のセンスは必要ないと思います。

それよりも、みんなから信頼されるに足る言動をしている…ということが最重要。

内申点狙いは見抜かれる!

あと、この記事を読んでいる人は大丈夫だと思いますが、「内申点狙い」で指揮者をやろうとするのはやめましょう。

合唱コンクールの指揮者をやっていても内申点にはほぼ影響ないですし(それを重視する高校もあるかもしれませんが、かなりレアだと思います)、なにより、そのような下心を周りの生徒は見抜くからです。

そんな下心のある指揮者に付いていきたいとは、誰も思いません。

合唱コンクールの指揮者の心得(コツ)

練習前

次に、「指揮者が練習前にやるべきこと」について書きます。

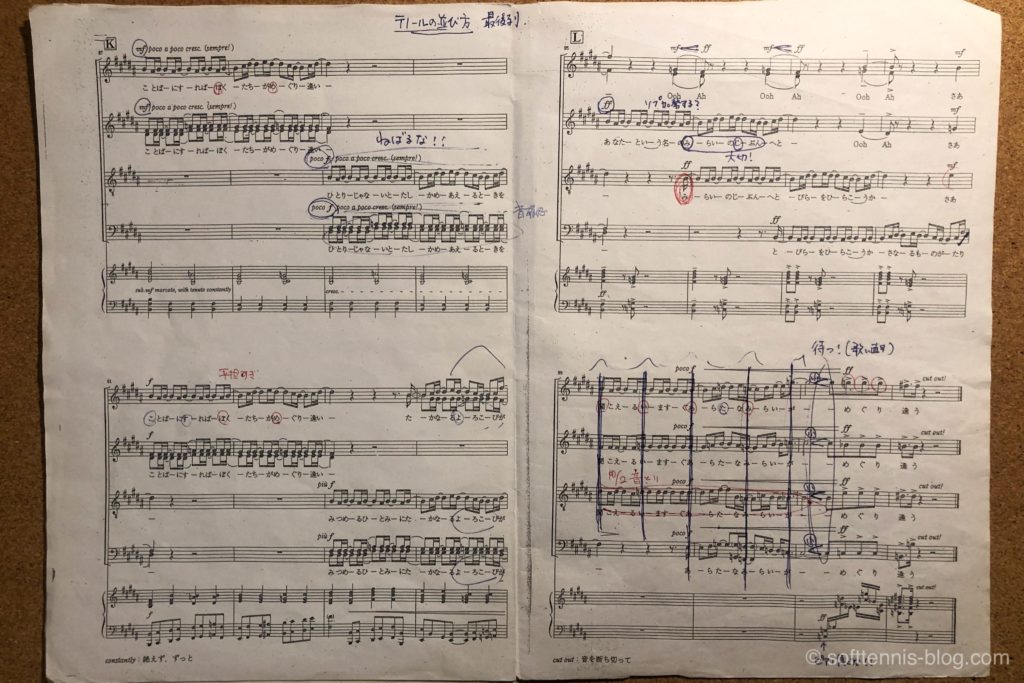

1つ目は、「曲の完成イメージを持つ」ことです。

どの曲にも、勝負となるポイントがあります。言い換えると、「ここを決めるとインパクトがでかい」という部分があります。

楽譜を読み込んで、それを見つけましょう!

例えば、森山直太朗さんの『虹』では、サビの「僕らの出会いを」の「ぼ」が勝負所の一つだと思います。

また、楽譜を読み込むだけでなく、YouTubeに上がっている上手な合唱の動画を聴きこむのも良いと思います。

YouTubeの動画の中には、とある学校の合唱コンクールの動画もありますが、それだと参考にならないことがあるので、、、(指揮者賞をとるためにやってるんだろうなー、っていう大げさな自己満足的な指揮をしている人がいたり・・・)

できれば、Nコン(という合唱コンクールがあります)の全国大会に参加している学校の合唱や、模範演奏(CDの演奏?)を聴く方が良いと思います。

何度も聴いていると、「ここがそろっているから上手く聴こえるのか!」っていろいろと気づくはずです。

2つ目は、「曲の適切なテンポを見つける」ことです。

「速すぎず、遅すぎない」曲の適切なテンポを見つけます。

テンポが速すぎると焦っているように聴こえますし、テンポが遅すぎると聴いていてしんどいので。

これも、YouTubeの動画が参考になると思います。

練習中

次に、「指揮者が練習中にやるべきこと、気をつけるべきこと」について書きます。

1つ目は、「一番聴かせたいパートをできるだけ一緒に歌う」ことです。

ソプラノ・アルト・テノール・バスと、パートがいくつかありますが、ソプラノがいつも「主役」というわけではありません。

曲の中で、「主役」となるような一番聴かせたいパートは部分ごとに変化していきます。

その「一番聴かせたいパート」を指揮者もできるだけ一緒に歌うんです。口パクでもOKです。

そのように一緒に歌うことで、歌っている生徒からすると「指揮者と一緒に曲を作っている」という感覚になるはず。

2つ目は、「拍をしっかりと刻む」ことです。

当たり前に思うかもしれませんが、拍をしっかりと刻むことが重要です。

学校の合唱コンクールの指揮者は、手首をクネクネして指揮を振る人が多いのですが、どこで拍を刻んでいるのかが曖昧な振り方だと全員のリズムが合いません。

クラスのみんなは合唱部のように音楽を専門的にやっている人たちではないので、拍をしっかりと刻むべきです!

(とはいえ、曲の雰囲気によっては、始めから終わりまで全てカリカリと拍を刻む必要はないと思います)。

この動画が参考になります。

3つ目は、「インパクトを残したいところで、全身を使って大きく振る」ことです。

例えばff(フォルテッシモ)の部分など、曲の中でインパクトを残したいところで、全身を使って指揮を大きく振ることが大切です。

そのように振ることで、歌っている人も気持ちが入りますし、聴いている人がより大きなインパクトを受けるので。

指揮者の中には、恥ずかしがって大きく振らない人もいるのですが、指揮者が恥ずかしがっていたら、歌っている人たちも恥ずかしがって歌ってくれません。

指揮者が一番がんばるから、歌っている人たちもそれに応えて歌うようになるんだと思います。

この動画が参考になります。

4つ目は、「文句を言われるのはある程度仕方ないと割り切る」ことです。

指揮者をやっていると、他の生徒から文句を言われたりすることがありますが、ある程度の割り切りが必要です。

人間の中には、「がんばっている人をとにかく叩きたい」という人がいるからです。

指揮者をやって、努力すればするほど、「うざい」と思われたり「めんどくさい」という声が聞こえてきたりするものです。

それに全部付き合ってしまうと心が持たないので、ある程度仕方ないと割り切るべきです。

歌っている人の立場にも立って、その人たちのことも思いやりつつ、自分自身が努力する姿を見せ続ければ必ず思いは届きます。

5つ目は、「休み時間などを使って、伴奏者と一緒に練習しまくる」ことです。

休み時間などを使って、合唱コンクールの期間中にできるだけ多く、伴奏者と一緒に指揮の練習します。

合唱コンクールの練習期間はそんなに長くないため、一緒に合わせ練習をなるべく多くやっておかないと、間に合わないので。

また、そのようにがんばる姿が、周りの人の心を動かすとも思っています。

僕が教員だった時は、昼休みなどの休み時間を使って、指揮者、伴奏者と一緒に指揮(伴奏)の練習をしていました。

指揮者も伴奏者も大変だったと思いますが、

だんだんと周りの生徒も一緒に歌ってくれるようになったり、「指揮者や伴奏者ががんばっているから、自分もがんばる」と言ってくれる生徒が出てきたりするようになって、

合唱コンクールへの士気が高まっていく感じがしました。

本番

最後に、「指揮者が本番にやるべきこと、気をつけること」について書きます。

1つ目は、「みんなとアイコンタクトをとる」ことです。

演奏直前は、指揮者だけでなくみんな緊張しています。

なので、指揮台に立った後にみんなと笑顔でアイコンタクトをとると良いと思います。

そうすることで、みんなの緊張が少しほぐれるはず。

実際、僕は合唱部に助っ人として少しだけ参加したことがあるのですが、コンクール本番の時に、指揮者の先生が笑顔でアイコンタクトをしてくれて、緊張が和らいだ経験があります。

また、演奏直前だけでなく、ところどころで笑顔でアイコンタクトを取るのも良いと思います。

2つ目は、「リズムが速くなりすぎないようにする」ことです。

練習中以上に、リズムが速くなりすぎないように注意することが大事です。

コンクール本番はどうしても緊張するので、リズム(テンポ)が速くなって曲が「走って」しまいがちだからです。

特に、速いリズム(テンポ)の曲の場合は要注意です。僕自身も、クラスの合唱が「走って」しまったなと感じた経験があります。

3つ目は、「声量が足りないパートに指示をする」ことです。

これは本番中、心の余裕があればで大丈夫だと思いますが、声量が足りないパートに「もっと出して」と指示をすることも大切です。

本番になると、緊張からパートの声量が足りなくなることもあるので。

そのことに気付いて修正できるのは指揮者しかいませんので、心の余裕があれば演奏中に指示をしましょう!

この動画が参考になります。

男声パートが弱かったので、指揮者の先生が冷静にそれとなく手のひらで指示をしています。

4つ目は、「曲の最後に余韻を残す」ことです。

曲が終わった時に、余韻を残すようにすると良いと思います。

そうすることで、聴いている人も余韻に浸れるようになるからです。

学校の合唱コンクールを見てみると、演奏が終わる時にブツッと演奏を切って、すぐに手を下ろしてしまうことがあります。

せっかく良い演奏をしても、聴いた人が余韻に浸れない終わり方をしたらもったいないです。

「手を下ろしたら気をつけの姿勢に戻る」というルールがある場合、「ザッ」という足音がするのでなおさら(あれほんとやめた方がいいと思う)

最後の音をブツっと切る曲でない限り、しっかりと余韻を残しましょう!

この動画が参考になります。

まとめ

- しっかりと日頃の学校生活を送る【最重要】

- 一番聴かせたいパートをできるだけ一緒に歌う

- 拍をしっかりと刻む

- インパクトを残したいところで、全身を使って大きく振る

- 文句を言われるのはある程度仕方ないと割り切る

- 休み時間などを使って、伴奏者と一緒に練習しまくる

- みんなとアイコンタクトをとる

- リズムが速くなりすぎないようにする

- 声量が足りないパートに指示をする

- 曲の最後に余韻を残す

伝えたいこと

ちなみに(←ってかかなり大事なことだけど)、

「指揮者賞をとること」が目的になってしまうとうまくいかないと思います。

そういう下心を持つのはやめるべし!!!

純粋に「良い指揮にしよう!」と思って努力をした先に、「指揮者賞」があると思います!

って、、、、

いろいろとむっちゃ偉そうに書きましたが、あくまで僕個人の考えにすぎません!もし参考になることが一つでもあれば幸いです!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

合唱コンクールに関する他の記事はこちら

合唱コンクールの取り組み方について書いた別の記事がありますので、もしよければご覧ください。

教員におすすめの記事

教員の仕事効率化についてまとめた記事はこちら