合唱コンクールで良い伴奏をするコツを元教員が解説【伴奏者賞とりたい人へ】

合唱コンクールの伴奏者の心得(コツ)についての僕の考えを書きました!

元教員のモチオカです。

本記事や他の記事で紹介した考え方で合唱コンクールに取り組んだ結果、全ての年で優秀賞(学年でトップ、3年の担任の時は学校トップ=最優秀賞)をいただくことができました。

本記事で紹介する考え方(コツ)はわりと再現性が高いと思いますので、何か一つでもみなさんの役に立てばうれしいです!

合唱コンクールで伴奏者に選ばれるために

合唱コンクールの伴奏者を決める時、オーディションを行うクラス(学校)も多いと思います。

自分は音楽科ではないので、正直、ピアノの専門的な部分を詳しく知っているわけではないのですが、、、

元教員の立場から、オーディションの時に気をつけておいたほうが良いかな、と思うことを言います!!

しっかりと日頃の学校生活を送る

伴奏者は合唱コンクールのリーダー的な立場になるので、みんなからの信頼が重要です。

日頃の生活が崩れてたり、クラスのことを考えない言動を普段からしている生徒に伴奏を任せたい…とは、学校の先生はあまり思わないはず。

しっかりと日頃の学校生活を送るべし!

ミスタッチなく弾ける

オーディションの段階では、曲の表現の細かい部分まで意識するよりもミスタッチなく弾けることの方が重要だと思います。

曲の細かい表現は、本番までにできるようになっていればいいので。

※オーディションの審査をする教員次第だけど

※あまりにも機械的に弾くのも良くないと思う

曲の途中からでも弾ける

小節の途中からでも弾けることが重要です。

合唱の練習をする時には、一部分を反復して練習することが多いので。

途中からでもサクッと弾ける技術は、伴奏者にとって大事だと思います!

「内申点狙い」は見抜かれる

この記事を読んでいる人は大丈夫だと思いますが、、、

「内申点狙い」で伴奏者をやろうとするのはやめるべし!!

合唱コンクールの伴奏者をやっていても内申点にはほぼ影響ないですし(それを重視する高校もあるかもしれませんが、かなりレアだと思います)、なにより、そのような下心を周りの生徒は見抜くからです。

そんな下心のある伴奏者に付いていきたいとは、誰も思いません!!!

「緊張する」「下手だからやりたくない」という人へ

オーディションの有無はさておき、伴奏者になったら

- 「やっぱり緊張する」

- 「下手だからやりたくない」

という気持ちが生まれることもあると思います。

伴奏はどうしてもミスが目立ってしまうので、「緊張する」「自分は下手だからやりたくない」「失敗するのが怖い」と思ってしまいがちですよね。

実際、クラスの中には「ピアノ下手だよね」「よく伴奏止まるよね」などと心無いことを言ってくる人もいるかもしれません。

が、学校の先生方や一緒にがんばっている指揮者の生徒は「伴奏者が一番大変で一番緊張する」ということを分かってくれているはずです。

「合唱の練習が始まるずっと前から、家でピアノの練習をしていたこと」をわかっている人がクラスには必ずいます!

伴奏者になった(選ばれた)ということは「このクラスには、あなたの力が必要だ」ということ。

がんばって!!!

合唱コンクールの伴奏者の心得(コツ)

練習前

次に、「伴奏者が練習前にやるべきこと」について書きます。

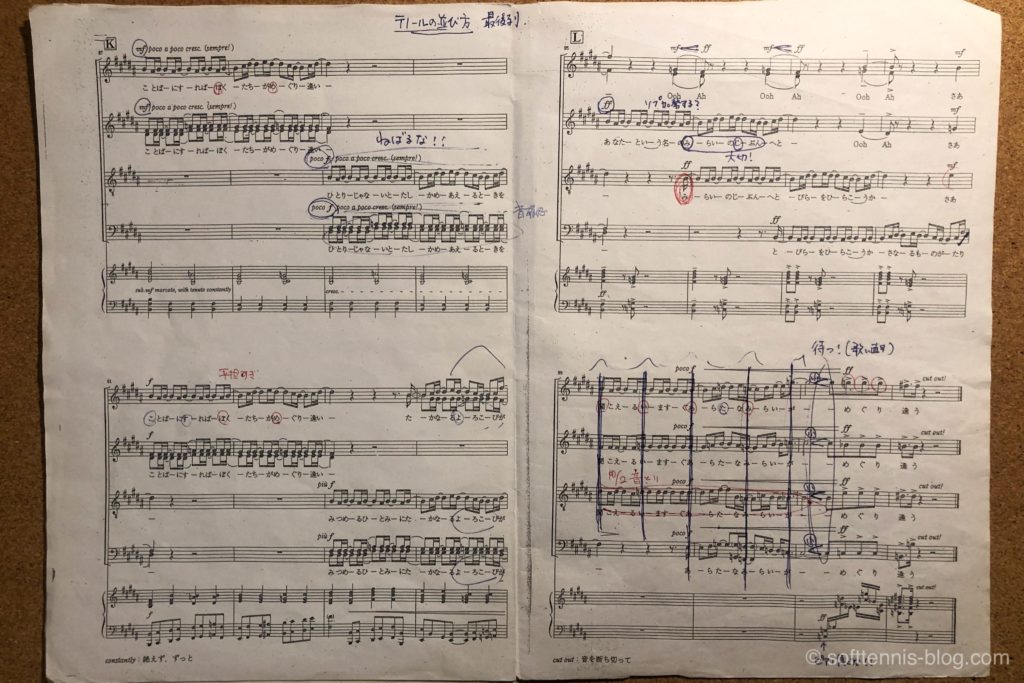

1つ目は、「曲の勝負となるポイントを見つける」ことです。

どの曲にも、勝負となるポイントがあります。言い換えると、「ここを決めるとインパクトがでかい」という部分があります。

楽譜を読み込んで、それを見つけましょう!

勝負となるポイントで伴奏をしっかりと決めると、ピアノにつられて歌も良い感じに聴こえるようになります。

例えば、森山直太朗さんの『虹』では、サビの「僕らの出会いを」の「ぼ」が勝負所の一つだと思います。

「ぼ」のところのピアノもバンッと弾いてあげると、インパクトが大きくなって、聴いている人が曲に引き込まれます。

この部分の「バンッ」というのが弱いと、しょぼく聴こえてしまいます。

2つ目は、「はっきりと弾く部分を見つける」ことです。

1つ目に似ていますが、ちょっと違うので分けて書きます。

伴奏の中で、「伴奏のメロディー的な部分」があるので、そこをはっきりと弾くようにするということ(その部分を見つけるということ)です。

「単なる合唱の伴奏」ではない印象的な音をはっきり弾くことで、聴いている人の心を動かせる!

例えば、この動画の伴奏↓

最初はリズムを刻む伴奏でしたが、男声パートの裏で、

「チャン~チャララン~チャン~チャラランランランランラン~」

というピアノがあります。

こういう印象的な音を、左手で弾く音にかき消されないように少しはっきりと弾くと、聴いている人の心が(無意識に)動くのかな思います。

3つ目は、「曲の途中からでも弾けるようにしておく」ことです。

小節の途中からでもサクッと伴奏に入れるようにしておくことが重要です。

合唱の練習をしていると、ある部分だけを反復して練習することがあるので。

前奏がある場合は、前奏をカットして弾くと時間の節約にもなります。

練習中

次に、「伴奏者が練習中にやるべきこと、気をつけるべきこと」について書きます。

1つ目は、「気になったことは、迷わずに言う」ことです。

練習をしていて、合唱のリズムが合っていなかったり、音程が違ったりすることがあると思いますが、、、

そのような時に迷わずに指摘するべきだと思います!

学校の合唱コンクールの場合、実行委員やパートリーダー、指揮者などの「リーダー」がいますが、、、クラスの中で音楽の知識・実力でトップレベルなのは伴奏者なことが多いはず

2つ目は、「男声パートの練習に積極的に混ざる」ことです。

伴奏者は、パート練習の時に男声パートの練習に積極的に混ざることが大事だと思います。

男子だけでCDを使ったパート練習をすると、ダラけることあるので。

伴奏者が女子の場合、男声のパート練習に女子一人で入るのは嫌かもしれませんが、ピアノを弾いて音取りをしたりしてあげることで、男子の練習の質がグッと上がります。

3つ目は、「指揮者や実行委員の手助けをする」ことです。

伴奏者はピアノを弾くだけでなく、指揮者や実行委員の手助けをすることも大事だと思います。

合唱の練習をすると、指揮者や実行委員が批判の的になることがあるんですよね。

練習を仕切る指揮者や実行委員は、クラスの人から「うざい」「だるい」と言われがち。

そんな時に、伴奏者が代わりに指示をしたりすることで指揮者や実行委員の肩の荷が下ります。

4つ目は、「休み時間などを使って、指揮者と一緒に練習しまくる」ことです。

休み時間などを使って、合唱コンクールの期間中にできるだけ多く、指揮者と一緒に指揮(伴奏)の練習をすることが重要です。

合唱コンクールの練習期間はそんなに長くないため、一緒に合わせ練習をなるべく多くやっておかないと間に合わないので。

また、そのようにがんばる姿が、周りの人の心を動かすとも思っています。

僕が教員だった時は、昼休みなどの休み時間を使って、指揮者、伴奏者と一緒に指揮(伴奏)の練習をしていました。

指揮者も伴奏者も大変だったと思いますが、

だんだんと周りの生徒も一緒に歌ってくれるようになったり、「指揮者や伴奏者ががんばっているから、自分もがんばる」と言ってくれる生徒が出てきたりするようになって、

合唱コンクールへの士気が高まっていく感じがしました。

本番

最後に、「伴奏者が本番にやるべきこと、気をつけること」について書きます。

1つ目は、「指揮者とアイコンタクトをとる」ことです。

演奏直前は、指揮者も緊張しています。

なので、緊張を和らげるために、指揮台に立った指揮者に笑顔でアイコンタクトをとると良いと思います。

もちろん伴奏者も緊張していると思いますが、お互いに笑顔でアイコンタクトをすることで、お互い緊張が少しほぐれると思います。

2つ目は、「リズムが速くなりすぎないようにする」ことです。

練習中以上に、リズムが速くなりすぎないように注意することが大事です。

コンクール本番はどうしても緊張するので、リズム(テンポ)が速くなって曲が「走って」しまいがちだからです。

特に、速いリズム(テンポ)の曲の場合は要注意です。僕自身も、クラスの合唱が「走って」しまったなと感じた経験があります。

3つ目は、「攻める」ことです。

抽象的な言い方ですが…失敗を恐れず「攻める」伴奏をするべし!

失敗したっていいと思います。

失敗を恐れて縮こまって伴奏をするよりも、思い切って「攻める」伴奏をしましょう。

4つ目は、「曲の最後に余韻を残す」ことです。

曲が終わった時に、余韻を残すようにすると良いと思います。

そうすることで、聴いている人も余韻に浸れるようになるからです。

学校の合唱コンクールを見てみると、演奏が終わる時にブツッと音を切ってしまう伴奏者がいます。

せっかく良い演奏をしても、聴いた人が余韻に浸れない終わり方をしたらもったいないです。

最後の音をブツっと切る曲でない限り、ペダルから足を外す練習をしっかりとして、ブツッと音を切らないようにすると良いと思います。

まとめ

- しっかりと日頃の学校生活を送る

- 曲の勝負となるポイントを見つける

- はっきりと弾く部分を見つける

- 曲の途中からでも弾けるようにしておく

- 気になったことは、迷わずに言う

- 男声パートの練習に積極的に混ざる

- 指揮者や実行委員の手助けをする

- 休み時間などを使って、指揮者と一緒に練習しまくる

- 指揮者とアイコンタクトをとる

- リズムが速くなりすぎないようにする

- 攻める

- 曲の最後に余韻を残す

伝えたいこと

ちなみに(←ってかかなり大事なことだけど)、

「伴奏者賞をとること」が目的になってしまうと、うまくいかないと思います。

そういう下心を持つのはやめるべし!!!

純粋に「良い伴奏にしよう!」と思って努力をした先に、「伴奏者賞」があると思います!

って、、、、

いろいろとむっちゃ偉そうに書きましたが、あくまで僕個人の考えにすぎません!もし参考になることが一つでもあれば幸いです!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

合唱コンクールに関する他の記事はこちら

合唱コンクールの取り組み方について書いた別の記事がありますので、もしよければご覧ください。

教員におすすめの記事

教員の仕事効率化についてまとめた記事はこちら