合唱コンクールで良い合唱をする(優勝する)コツ【練習のコツ編】

合唱コンクールの練習って、みんな恥ずかしがったり男子がふざけたりしてなかなかうまくいかないですよね。

ということで、合唱コンクールの練習についての僕の考えを書きました!

※学校の合唱コンクールが対象なので、合唱自体の基礎技術・細かいテクニックなどは省略(そんなに知らないってのもありますが・・)

元教員のモチオカです。

本記事や他の記事で紹介した考え方で合唱コンクールに取り組んだ結果、全ての年で優秀賞(学年でトップ、3年の担任の時は学校トップ=最優秀賞)をいただくことができました。

本記事で紹介する考え方(コツ)はわりと再現性が高いと思いますので、何か一つでもみなさんの役に立てばうれしいです!

曲の完成イメージをもつ

まず、教員や合唱のリーダーが曲の完成イメージを持つことが重要です。

「こういうふうに曲を作れば、聴いている人が感動する(鳥肌が立つ)はずだ」という、曲の完成イメージを考えます。

僕自身は、曲の完成イメージを持つために

- 楽譜の読み込みをして、

- 上手な合唱をひたすら聴く

ようにしていました。

夏休み前に歌う曲が分かっていた時は、夏休み中に100回以上聴いたと思います。

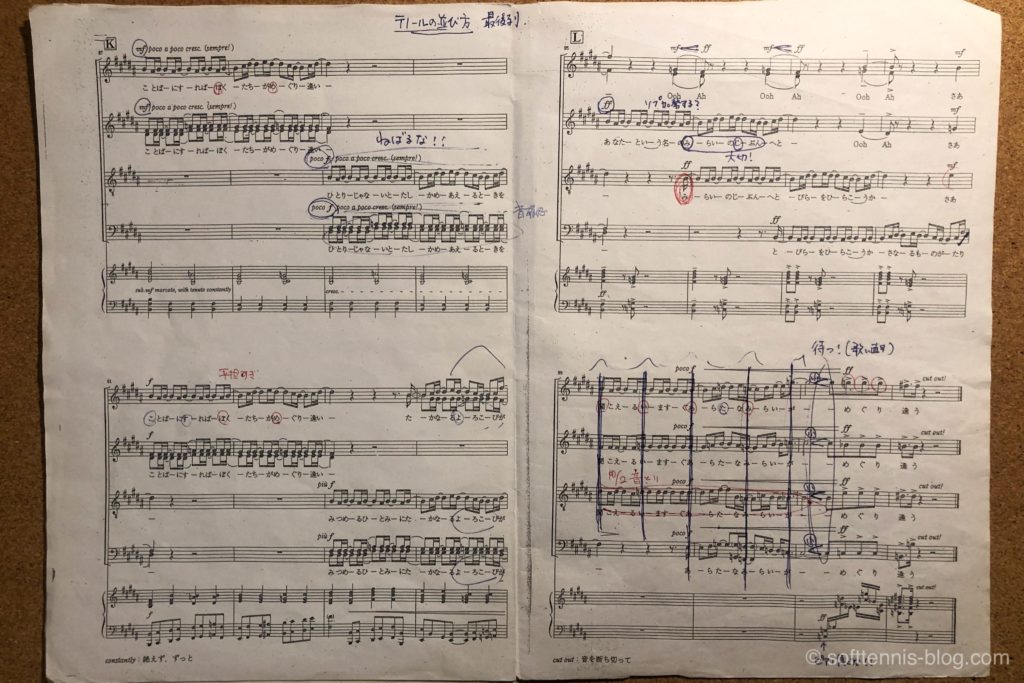

楽譜を読み込む

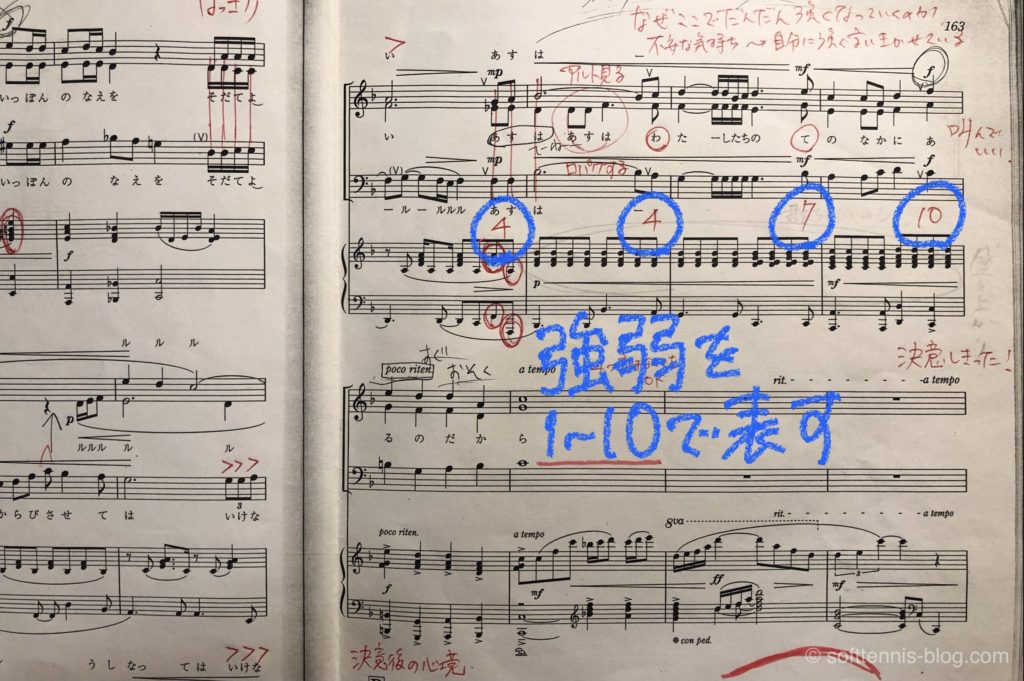

これは、読み込み後の実際の楽譜です。

どの曲にも、勝負となるポイントがあると思っています。

言い換えると、「ここを決めるとインパクトがでかい」っていう部分。それを見つけます。

YouTubeに上手な合唱の音源がたくさんあるので、自分のクラスが演奏する曲をひたすら聴きました。

で、「上手な合唱」がなぜ上手に聞こえるかを分析します。

何度も何度も聴いていると、なんとなーく「ここがそろっているから上手く聴こえるのか!」って気づいてきます。

で、勝負ポイントの中から、ここだけは決めるぞ(ここだけは外せないぞ)というポイントを取捨選択します。

合唱部じゃないし、時間的に全部はできないので、全部決めようとしない方が良いと思っています。

例を出して説明すると、、、(僕が好きな『虹』(森山直太朗・御徒町凧))

まずは楽譜を見ながらひたすらこの演奏を聴きます。

で、勝負ポイントを考えます。

例えば、1番のサビの

「僕らの出会いを 誰かが 別れと呼んだ」の中の、

- 「僕ら」の「ぼ」

- 「別れ」の「わ」

で、全パートがバシッと合わせることが、勝負ポイントっぽいです。

↓クリックするとちょうどいいところから流れます

ここを決めれば、1番のサビで観客の心をぐっとつかめると思います。

『証』だったら、例えば最後の「きずな」をピタッと合わせて強調したいなーって思います。

合唱コンクールの練習のコツ

頑張り方を示す

実際の練習では、歌う時の頑張り方(意識の仕方)を具体的に示すことが大事です。

- 頑張り方が分かれば頑張れるし、

- 頑張り方が分からなければ頑張れない

ってのが人間だと思うので。

例えば、、、

サ行の子音を強調

広いホールでは、サ行(さ・し・す・せ・そ)が想像以上に観客には聴こえにくいです。

例えばこちらの動画を見てもらえるとわかると思うのですが(クリックするとちょうどいいところから始まります)、

「肌の温もりと 汚れたスニーカー」の

- 「スニーカー」の「ス」

を相当意識して発音していますよね。

意識しないと「ウニーカー」って聞こえちゃうんですよ。ウニーカーってなんだよっていう。

ってことで、ここが頑張るポイント。「sssそらに」のように、サ行を強調しよう!ってみんなに伝えます。

サ行強調するよ!

広がるsssssssssssssそーらにー

(wwwww)いいぞいいぞっ!

※ちなみに、「肌の温もりと」の「は」もかなり強調して歌っていることがわかるはず。こういう子音をはっきり出す!ってのが、合唱のポイントの一つです。やり過ぎると変になるので、バランスが難しいけど。

「ここ決めるぞ!」っていうポイントを示す

例えば『虹』であれば、1番のサビの

「僕らの出会いを 誰かが 別れと呼んだ」の中の、

- 「僕ら」の「ぼ」

- 「別れ」の「わ」

で、全パートがバシッと合わせることが、勝負ポイントっぽいっていう話をしました。

ってことで、ここが頑張るポイント。強調しよう!ってみんなに伝えます。

1番のサビの「わ」は

「ぅわ」って強調して言って、バシッと合わせるぞ!

ぼーくらのーぅわーかーれをー

「ぼ」がズレてたからもっと合わせよう!

Nコンon the Webのサイトから2021年高等学校の部で金賞の郡山高校の演奏をぜひ聴いてほしいです!課題曲の「彼方のノック」の3:50〜から

↓↓↓

あっけなく開いていく その ぜ つ ぼ う

「絶望」を強調するところ、むっちゃ素敵だなと思いました。ピアノも含めて全員が意識して強調しています。

(動画は直前の箇所から流れます!ぜひ聴いてみてください!)

※全国コンクールの前の東北ブロックコンクールでは、ここまで強調していませんでした。直前の箇所から流れますので、ぜひ聴き比べてみてください↓

細かく区切って練習する

やってしまいがちな失敗例は、こういうやり方↓

- 「1番やります」

- 「最初から最後まで通します」

のように、部分で区切らずに長いまとまりで練習してしまう

で、歌い終わったら「もう一回やりまーす」…

これだと、

- 何を意識すればいいのか分からない

- 同じことの繰り返し

でほぼ間違いなくダレます。特に男子は歌わなくなります。

このように練習するのがコツです↓

細かく区切って、反復練習

→ できたら次に行く

例えば、先ほどの

- 「僕ら」の「ぼ」

- 「別れ」の「わ」

で、全パートがバシッと合わせるために、「僕らの出会いを 誰かが 別れと呼んだ」の部分だけをひたすら練習します。

で、「ぼ」と「わ」が上手くできるようになったら、次に行きます。

こうすれば、何を意識して練習すればいいのか分かるのでだるい練習でもなんとか頑張れます。

※ただ、10回も20回も同じところを繰り返すとさすがにダレるので要注意。

ダレる時間を生まないようにテンポよく練習する

合唱あるある↓

歌い終わる

→ 合唱リーダーが次どうするか悩む(CDの再生準備でモタモタする)

→ 待っている生徒が喋り始める(ふざけ始める)

→ 合唱リーダーがキレる

リーダーの気持ちもわからなくはないんですけど、「なにもすることがない時間」があったらそりゃ喋っちゃいますよね。

なので、リーダーの進め方に課題があるって考えるべき。

こうならないようにするために↓

- 練習するポイントをハッキリさせる

- CDの何分何秒から、どの部分が始まるかを調べておく

例えば、、、

練習するポイントをハッキリさせる

- 「僕ら」の「ぼ」

- 「別れ」の「わ」

で、全パートがバシッと合わせる、のを練習しよう!

CDの何分何秒から、どの部分が始まるかを調べておく

サビは3:24〜サビなので、3:20から流せば「僕らの出会いを 誰かが別れと呼んだ」の練習ができる、って調べておく。

休憩をとる

集中して練習すると疲れます。

疲れるとダレるので、5分くらい休憩をとる勇気も必要です。

実行委員・指揮者・伴奏者・パートリーダーの意識

実際に合唱をするのは生徒達です。

なので、教員(担任)が引っ張りすぎるのはよくないです。

教員が引っ張りすぎると、生徒の目がだんだんと死んでいきます(経験談)。

実際の練習では、なるべく実行委員・指揮者・伴奏者・パートリーダー主体になるようにした方が良いです。

リーダーシップをとる人は、練習を重ねるごとに少しずつ変わっていくと思います。

【パート練習段階】実行委員・パートリーダー中心

↓

【全体練習段階】実行委員・指揮者・伴奏者中心

ちなみに、放課後にリーダー会議をしたりもしていました。

リーダー会議では、実行委員、パートリーダー、指揮者、伴奏者が、

- どう曲を作るか(ここで、曲の完成イメージを持った教員が少しずつアドバイスをして、曲の完成イメージを共有)

- どうやって練習するか

- 今日良かったところと改善点

を話し合います。

教員の僕は、生徒全体に指示を出すよりも、合唱リーダーに「こうした方がいいんじゃない?」と声をかけるように意識。あくまでも、合唱リーダーがクラスを引っ張っている、という形にするためです。

かといって、合唱リーダーだけではうまくいかない可能性もあります。

教員が引っ張らなすぎるのもよくないんですよね。教員が何もしてくれないと、生徒が「助けてよ」って思うこともあるので。

なので、時にはクラス全体を引っ張る言葉をかけることもありました。

教員は押し引きしつつ、生徒と関わる。

※担任が熱意を出しすぎると生徒は引くので、バランスが難しい。でも、教員の熱意がないところに良い合唱は生まれないと思っています。

合唱コンクールのパート練習のコツ

パート練習で大事なこと↓

- 音程を正確にとる

- とにかく声量を出させる

- 教員はガンガン歌う(できれば全パート)

パート練習の段階で、「ここはmp(メゾピアノ)だから、もうちょっと弱く歌おう」などと強弱を考える必要はないと思います。

合唱コンクールのパート練習の段階って、たいてい、まだ「声が出ていない」状態ですよね。

そのような段階の時に「弱く歌おう」って指示してしまうと、声がますます出なくなってしまいます。

パート練習では、とにかく声量を出させることを目指します。強弱はこの後の全体練習でつけていきます。

あと合唱コンクールで重要なのは、教員の関わり方だと思います。

生徒の誰よりも歌う!

椅子に座って見ているだけ、とかありえないと思います。一緒に頑張りましょう!

先生が一生懸命歌えば、生徒達も頑張ろうって思うはず。

- 男性の先生は男子の練習だけ、

- 女性の先生は女子の練習だけ、

ってなりがちですけど、僕は全パートのところに歌いに行くべきだと思います。

合唱コンクールの全体練習のコツ

全体練習で大事なのはこちら↓

- 強弱をつける(数字で)

- 最初は壁に向かって全体練習をやる

- パートごとの音量を調整する(男声が飛び出すぎないように)

強弱をつける(数字で)

パート練習で声量を出して、全体練習で強弱をつけます。

※パート練習の段階で声量が出ていないと、強弱の「強」がつけようがない。

で、強弱を意識するときに、「1〜10」の数字で表すと意識しやすくなります。

一番弱いのが「1」、一番強いのが「10」です。

この画像には、強弱を1〜10で書き込んでいます。

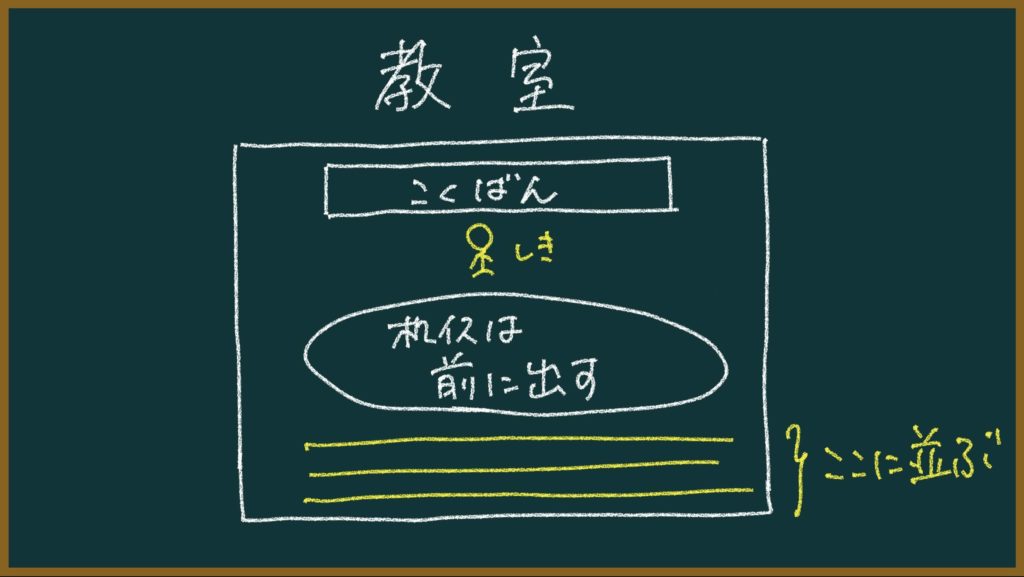

壁に向かって全体練習をやる

例えパート練習で声を出すことを意識していても、全体練習の序盤ではまだ声量が足りない場合がほとんどです。

そこで、全体練習は壁の近くで壁に向かってやります!

こんな感じ。こうやってやると、声が反響して、声量が大きく感じます。

僕は、ドアと窓も意図的に全部しめて、声が反響しやすいようにしていました。

「声量が大きいって感じちゃうと、ますます声が出なくなるんじゃないの?」って思うかもしれませんが、

経験上、「みんな思い切り声を出してる!!」って感じた方が、安心して声を出すようになるので声量はアップします。

教室をぐるっと囲むように(=お互いに顔が見える形で)全体練習したこともあったのですが、こうすると「みんな声が出ていない」と感じて、ますます声量は落ちてしまいました。

全体練習は、壁に向かってやるのがおすすめ。

とはいえ、最後はホールなどの広い空間で合唱することになりますので、最終段階ではこのように教室の一番後ろで全体練習をします。

この段階では、意図的にドアと窓を全部開けていました。

そうすると、他のクラスにも「頑張っている様子」が届いて、他のクラスも燃えるかなと思ったので。

指揮者・伴奏者は休み時間に個別レッスン

曲を作るうえで、指揮者と伴奏者はものすごく重要なポジションです。

| 指揮者 | 曲のイメージを表現する |

|---|---|

| 伴奏者 | 曲の盛り上がりを支える |

でも、練習時間の中ではなかなか指揮者と伴奏者の指導はできないので、昼休みなどの休み時間に個別レッスンをしました。

「やるぞっ」って言って(半強制)。

そうやって、クラスのみんなの前で頑張っている姿を見せることも、クラスのみんなに良い影響を与えると思います。

で、うれしいことに、

休み時間に練習していると周りの生徒達も一緒に歌ってくれたりします。

「クラス全員で曲を作る」とは?

ちなみに、、、指揮者と伴奏者も勝負ポイントを意識します。

例えば、1番のサビの

「僕らの出会いを 誰かが 別れと呼んだ」の中の、

- 「僕ら」の「ぼ」

- 「別れ」の「わ」

で、こんな感じのことをします↓

- 指揮者:体全体で強調して(少し大げさに)指揮する

- 伴奏者:ピアノを強くタッチする

うまくいけば、指揮者の背中を見ながら合唱を聴いている観客は、「ぼ」と「わ」でインパクトを受けます。心に突き刺さるはず。

さっきの動画の1番のサビを聴いてみると、決まってますよね!そりゃ全国ナンバー1になりますわ!って思います!

↓クリックするとちょうどいいところから流れます

あっけなく開いていく その ぜ つ ぼ う

「絶望」を強調するところ、むっちゃ素敵!ピアノも含めて全員が意識して強調しています。

- 歌っている人がバシッと合わせる

- 指揮者が体を大きく使う

- 伴奏者が強く弾く

クラス全員で曲を作るってこういうことかな、と思います。

「気持ちをみんなで合わせる」みたいな曖昧で抽象的な精神論じゃなくて、「具体的なテクニックをみんなで実行する」ってのが大事なのかなと。

合唱コンクールに関する他の記事はこちら

合唱コンクールの取り組み方について書いた別の記事がありますので、もしよければご覧ください。

教員におすすめの記事

教員の仕事効率化についてまとめた記事はこちら