推古天皇と聖徳太子の政治改革(飛鳥の朝廷)について説明をします!

この記事の信頼性

僕(もちお)は、元社会科教員。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

僕(もちお)は、東大入試で日本史を選択。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

推古天皇と聖徳太子の政治改革(飛鳥の朝廷)

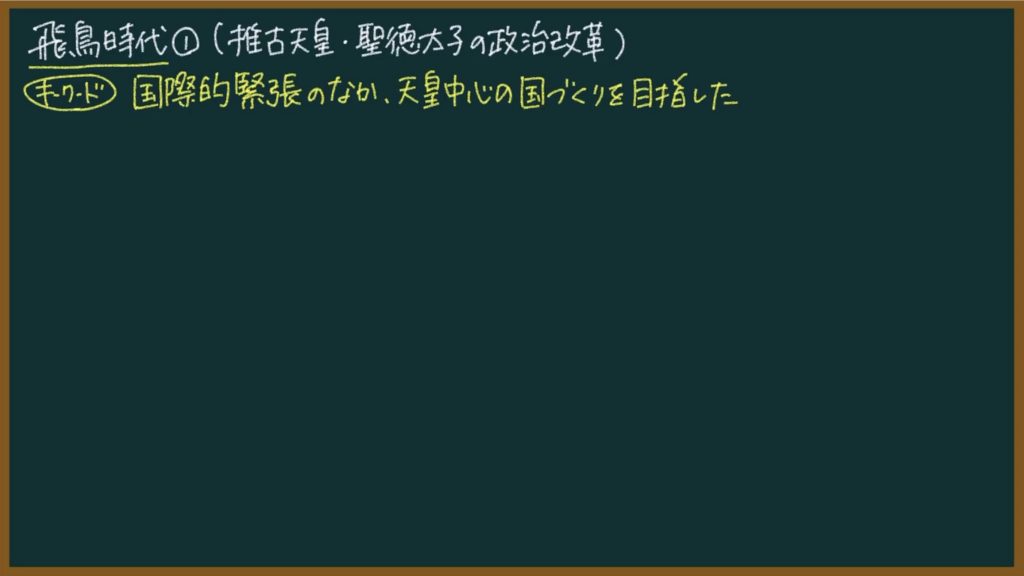

推古天皇・聖徳太子の政治改革っていうテーマで話をします。

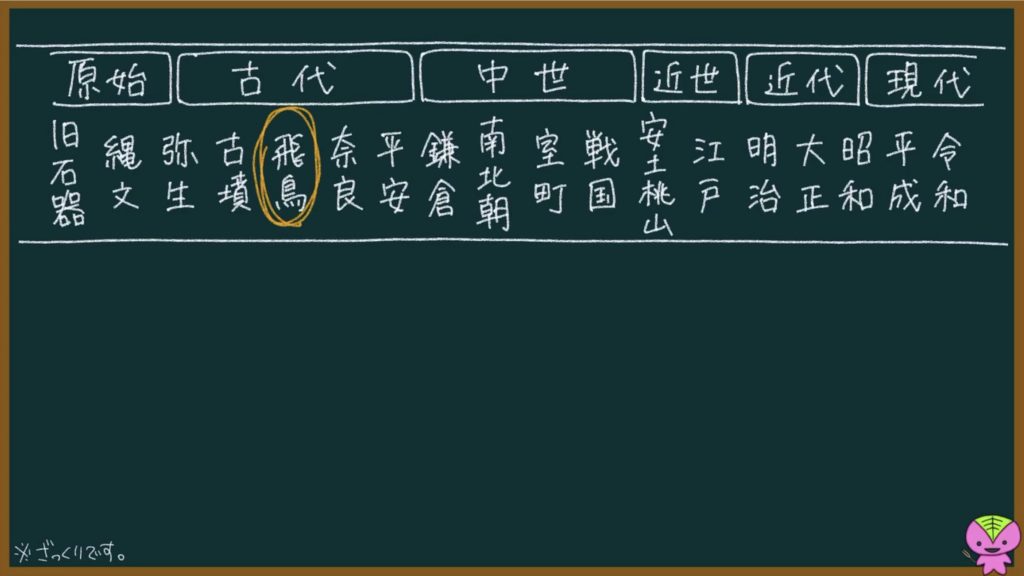

今回話をする時代は、飛鳥時代です。

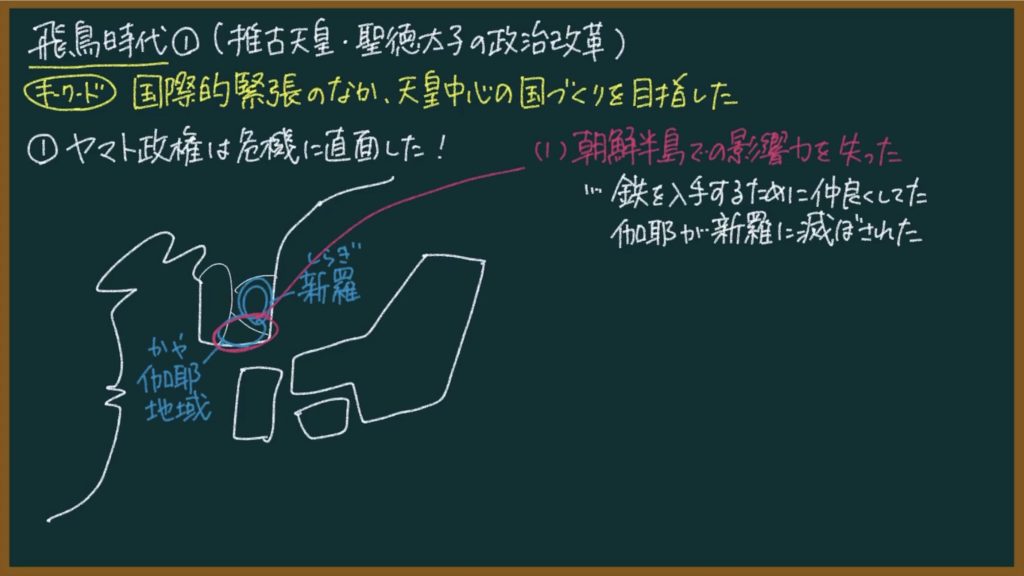

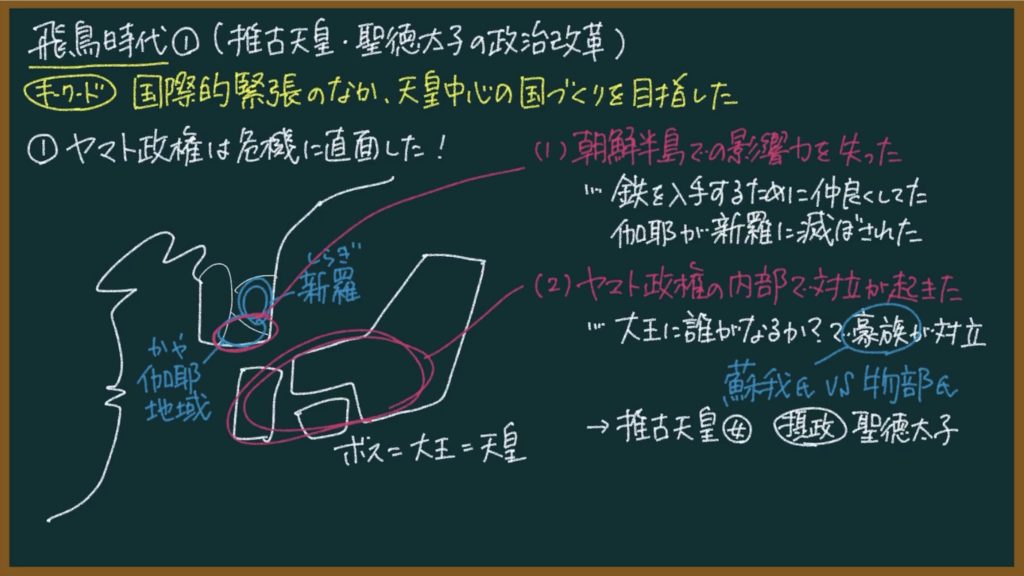

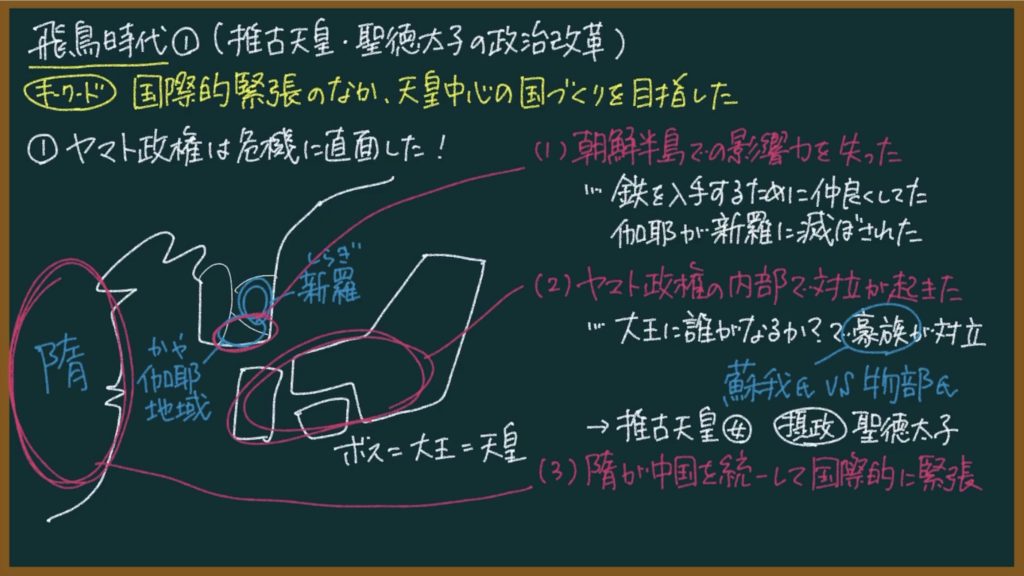

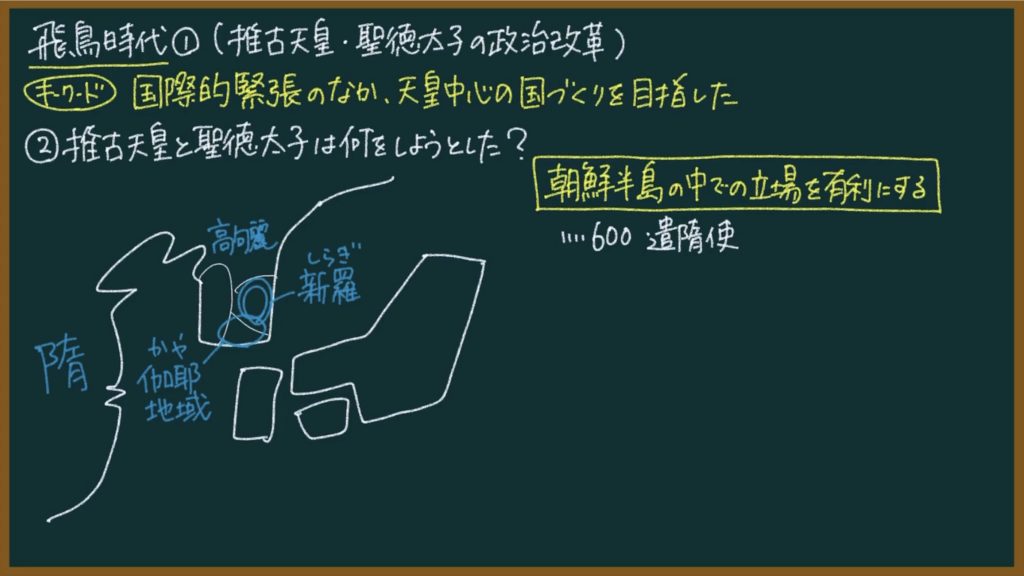

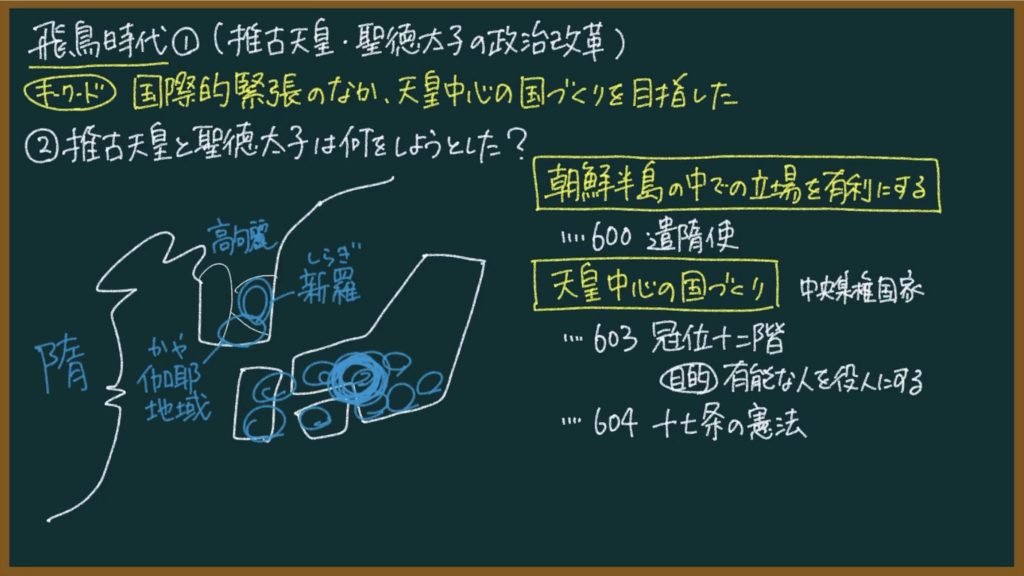

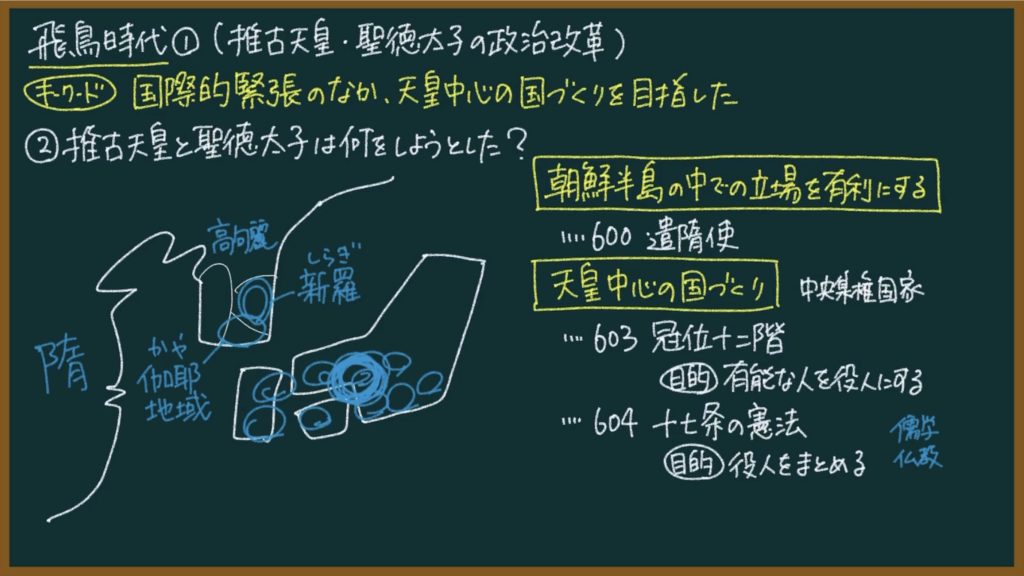

飛鳥時代のキーワードは「国際的緊張のなか、天皇中心の国づくりを目指した」です。

ヤマト政権は危機に直面した!

ヤマト政権は3つの危機に直面しました。

1つ目が、「朝鮮半島での影響力を失ってしまった」という危機。

ヤマト政権は鉄を入手するために、朝鮮半島南部の伽耶地域と密接な関係を築いていましたが、なんとその伽耶地域が562年に新羅によって滅ぼされてしまったのです。

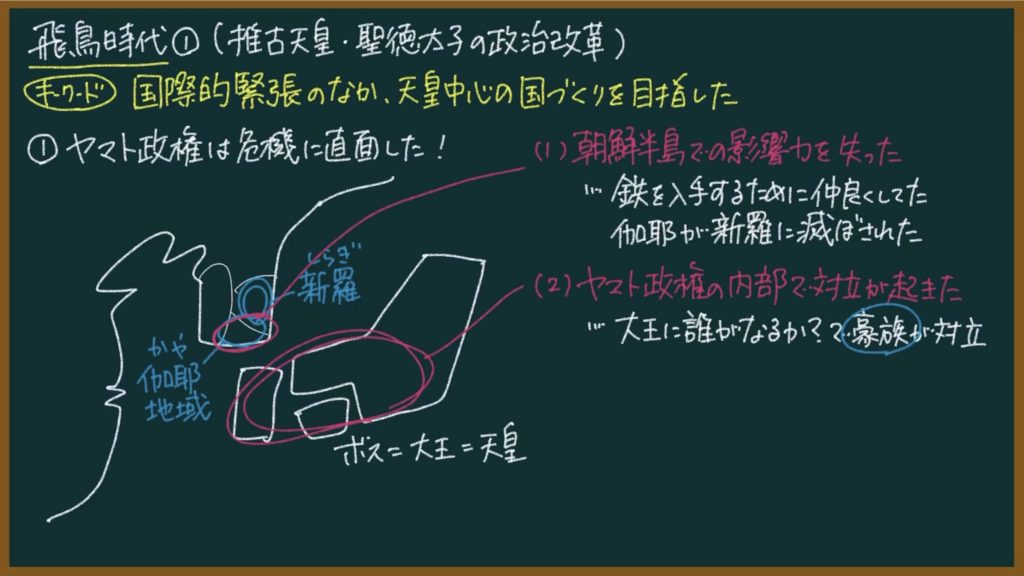

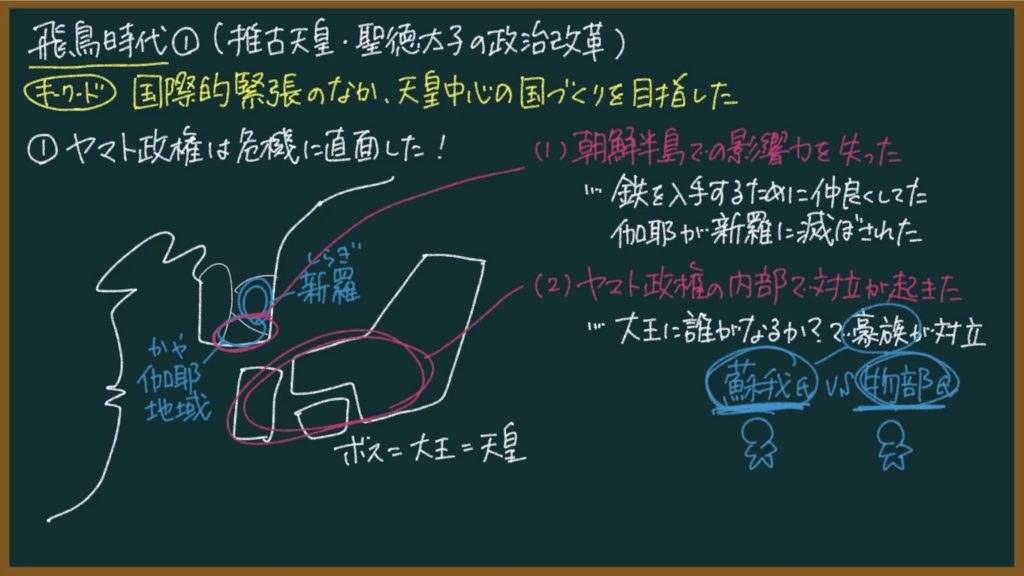

2つ目が、「ヤマト政権の内部で対立が起きた」という危機。

ヤマト政権のボスである大王に誰がなるか?っていうので、豪族たちの対立・争いが激しくなったんです。

ちなみに大王は後で「天皇」って呼ばれるようになりました。

大王って言ったり天皇って言ったり、ごちゃ混ぜな感じで言葉を使って説明することになっちゃうと思うんですけど、「大王=天皇」って思ってください。

で、蘇我氏っていう豪族と物部氏っていう豪族がすごく対立をしていたんですけど、なんと蘇我氏は天皇を殺しちゃったりしたんです。

びっくりですよね。

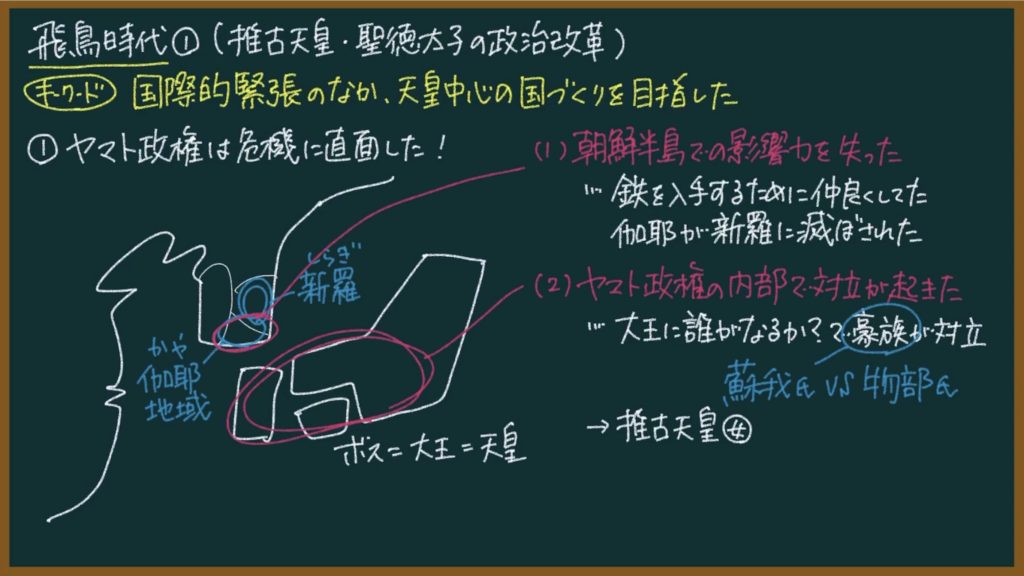

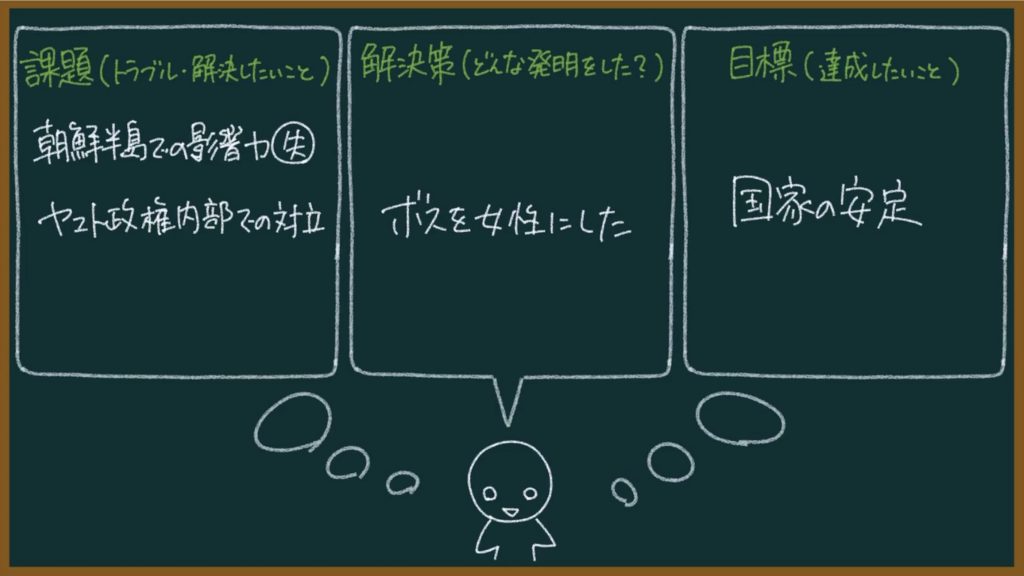

さすがにヤマト政権の中での対立が続くとマズいっていうことで、豪族同士の「大王(天皇)を誰にするか?」っていう対立を和らげるために女性が天皇に就くことになりました。

この人が推古天皇です。

で、天皇が女性だったり、幼かったりするときには、天皇の補佐役として摂政っていうのが置かれるんですね。

推古天皇は女性だったので、摂政が置かれることになりました。

その人が聖徳太子です。

ここまでをまとめます。

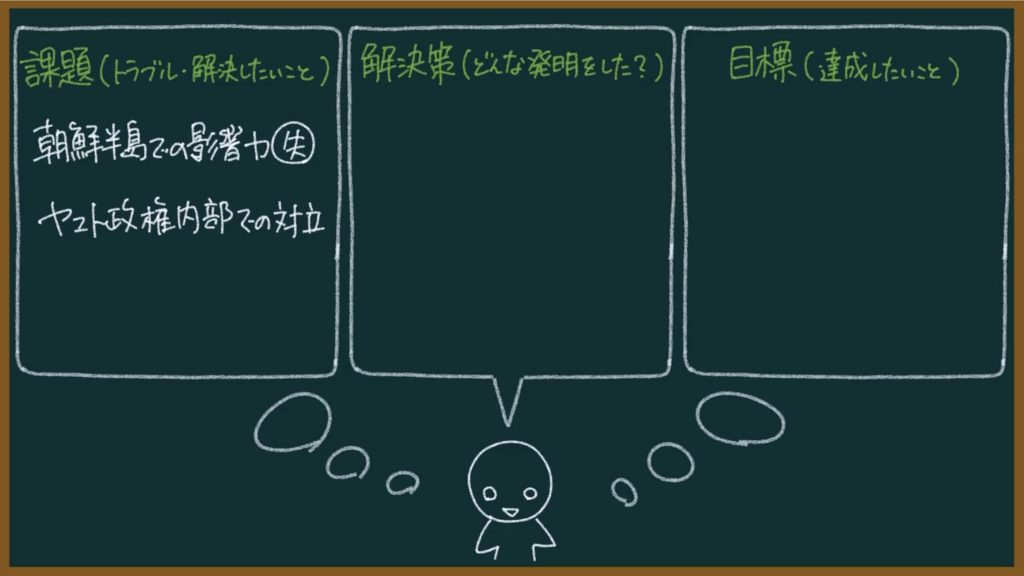

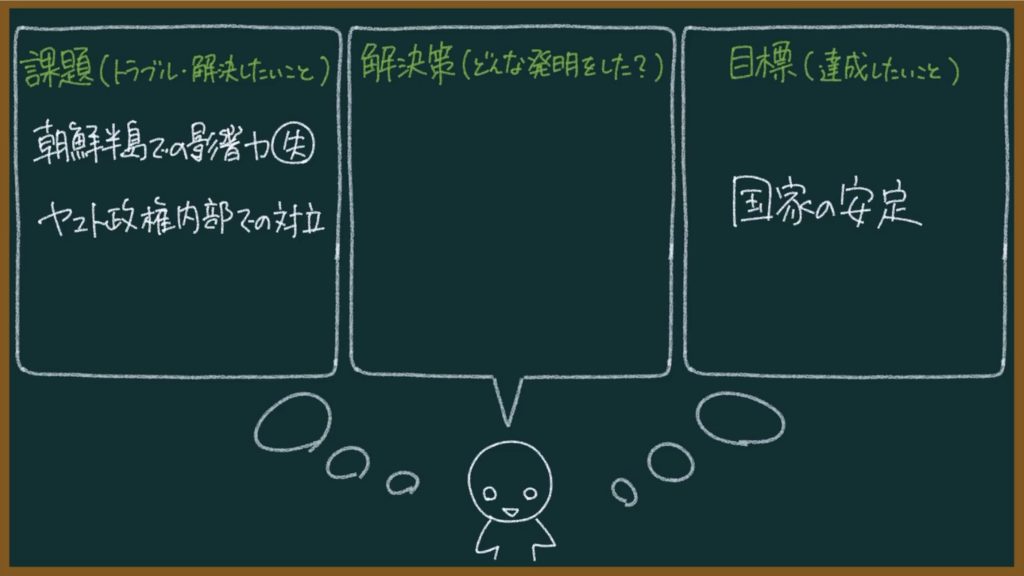

ヤマト政権が直面した課題は2つ。

「朝鮮半島での影響力を失ってしまった」という危機と「ヤマト政権の内部で対立が起きた」という危機。

ヤマト政権の目標は、もちろん国家の安定です。国が崩壊しないようにしたい。

そこで、ヤマト政権のボスを女性にした(推古天皇)。

ところが、まだ危機は続きました。

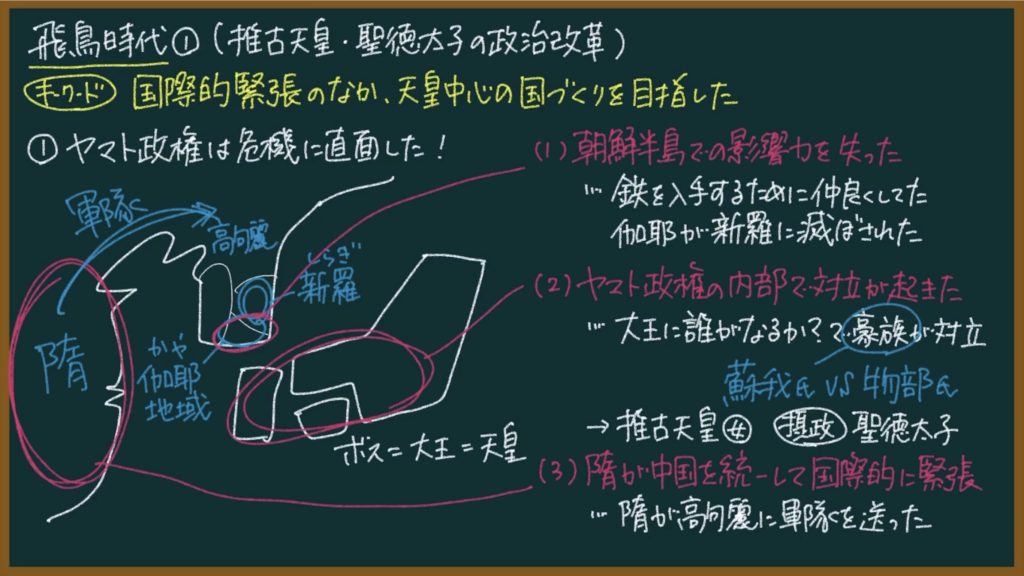

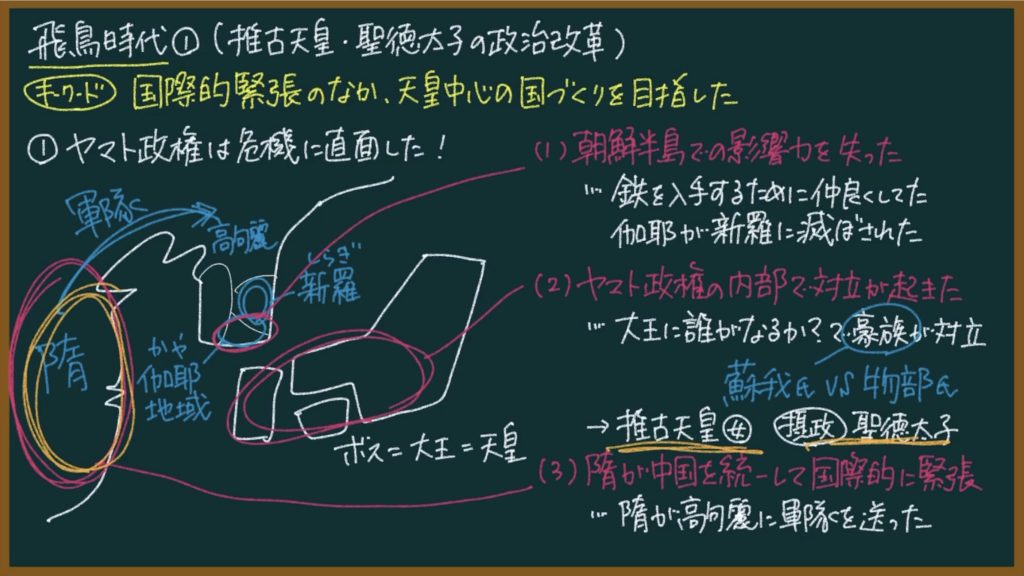

危機の3つ目は、「隋が中国を統一して、国際的緊張をもたらした」という危機。

中国は南北に分裂していた(南北朝)んですけど、隋っていう国が南北を統一して、強くてデカい国を作ったんです。

で、それだけならまだよかったかもしれませんが、なんとその隋は、高句麗に軍隊を送ったりした。

ヤマト政権(日本=倭)からすると、怖いんですよ。

いつ海の向こう側から隋の軍隊が攻めてくるかわからないっていう恐怖です。

中国が国際的緊張を生んだんです。

ヤマト政権の状況をまとめます。

- 密接な関係だった伽耶地域が滅び、朝鮮半島では新羅が存在感を増している

- 国内では豪族同士が対立していて、内部崩壊しそう

- 隋にいつ攻められるかわからない恐怖

このままじゃマズい。

じゃあどうするか?

推古天皇と聖徳太子は改革をしようとしました。

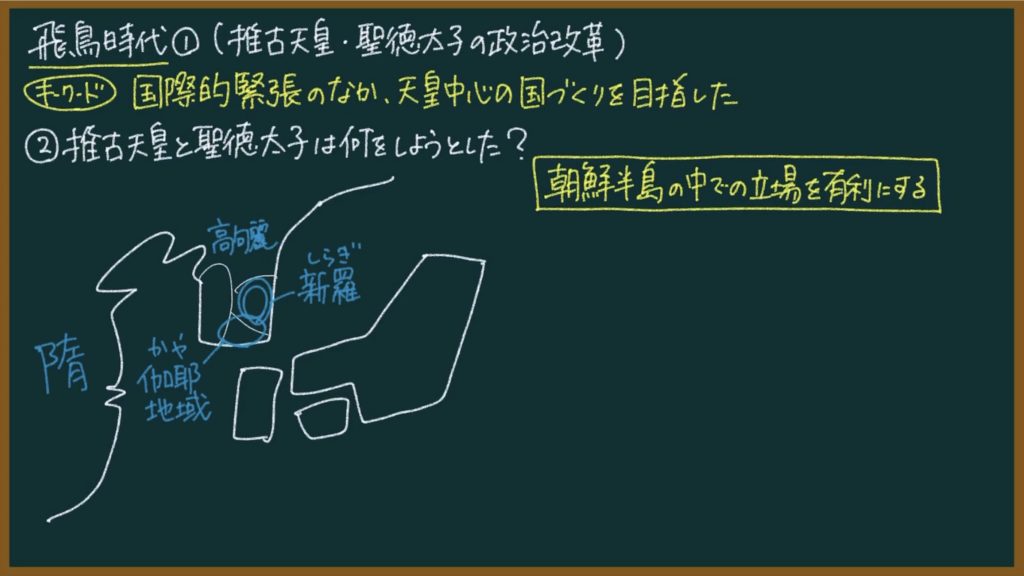

推古天皇・聖徳太子は何をしようとした?

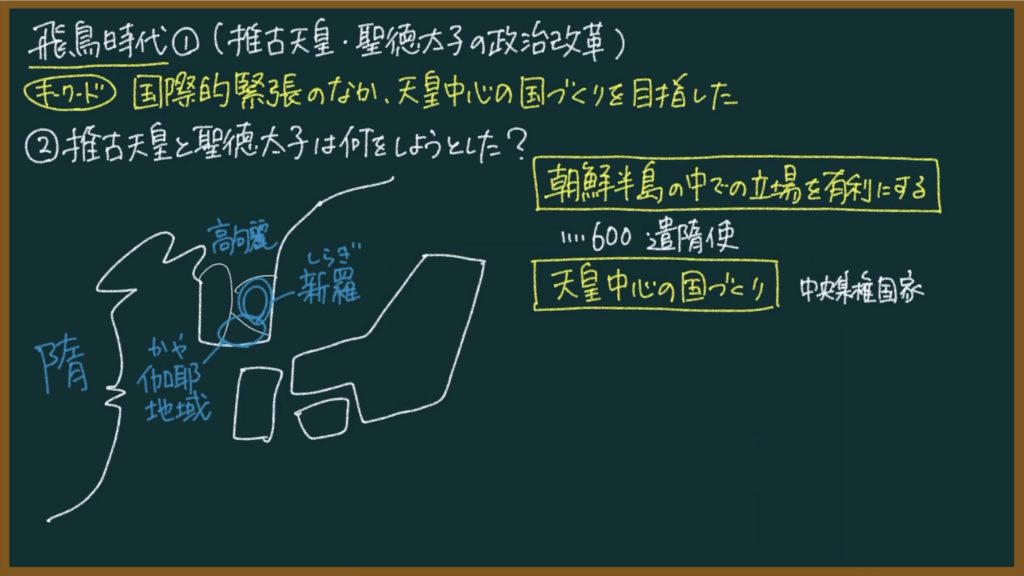

まず目指したのが、「朝鮮半島の中での立場を有利にする」っていうこと。

立場を有利にしようと思ったら、「強い人の影響力を利用する」のが良いんです。

「オレはジャイアンと仲が良いんだぜ」って言いたいんです。

ということで、推古天皇は600年に中国(隋)に使いを送りました。

これが遣隋使です。

約100年ぶりに中国に使いを送ったらしいです。

中国に使いを送ることについては、「国々の誕生」っていう話でくわしく説明をしましたので、よかったら後で確認してみてください。

ただ、この時に「日本(倭)は政治のやり方とかが全然ダメダメですね」みたいなことを中国の皇帝に言われたっぽくて、遣隋使が日本に帰ってきた後、急ピッチで改革をすることになりました。

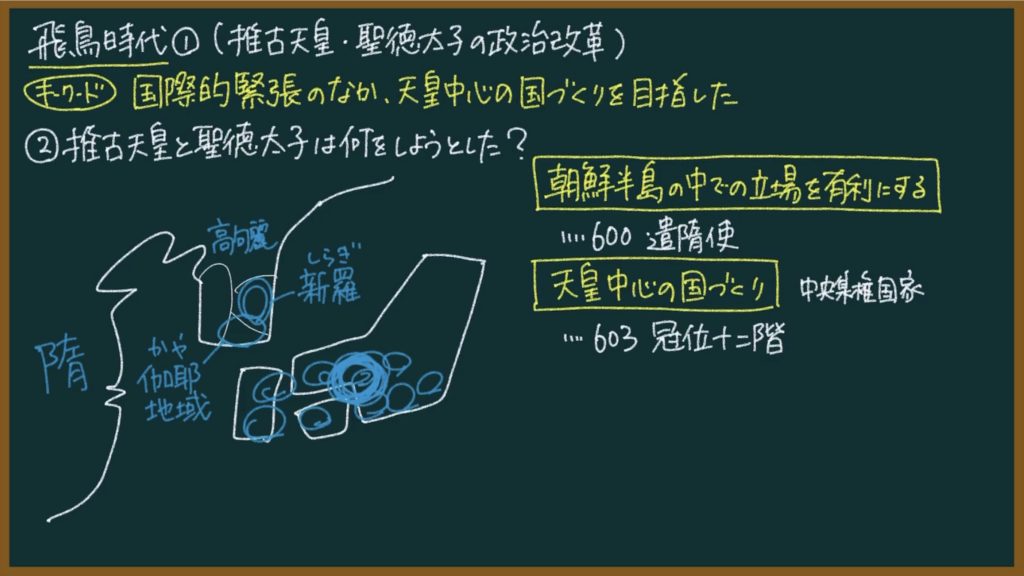

次に目指したのが、「天皇中心の国づくり」です。

強い国を作ろうとしたんです。

むずかしい言葉で言うと、「中央集権国家を建設しようとした」です。

日本各地の豪族が強い力を持っていると、天皇を誰にするか?とかで対立しちゃうわけなので、天皇に権力を集中させようとしたんです。

で、推古天皇と聖徳太子は政治改革をしました。

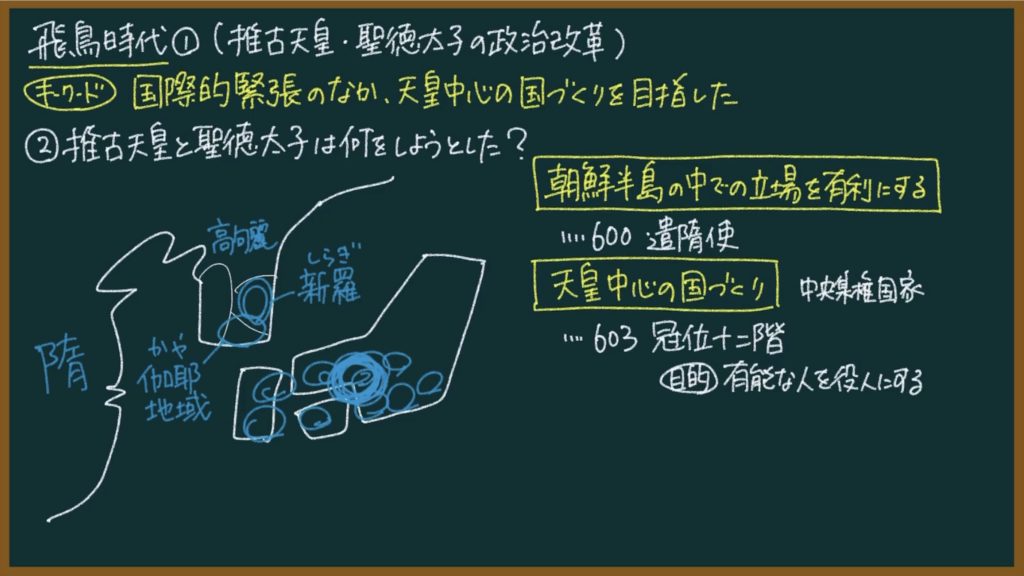

1つ目の政治改革が、冠位十二階(603)です。

この制度の目的は「有能な人を役人にすること」です。

役人っていうのは、国のために働く人のことです。

今までは「あなたは○○家だから役人になれます」みたいに家柄(氏族)によって役人が決められていたんですけど、そうじゃなくて、有能な人を役人にしようとしたんです。

「有能な人は紫色の冠をかぶれます」「そこまで有能じゃない人は○○色の冠をかぶります」みたいな感じで、その人の能力に応じてランク付けをすることにしました。

2つ目の政治改革が、十七条の憲法(604)です。

この制度の目的は「役人をまとめること」です。

これは、「役人はこうあるべきです」っていう心構えを示したものです。

この心構えには、朝鮮半島から伝わった儒学や仏教の考え方が取り入れられていたらしいです。

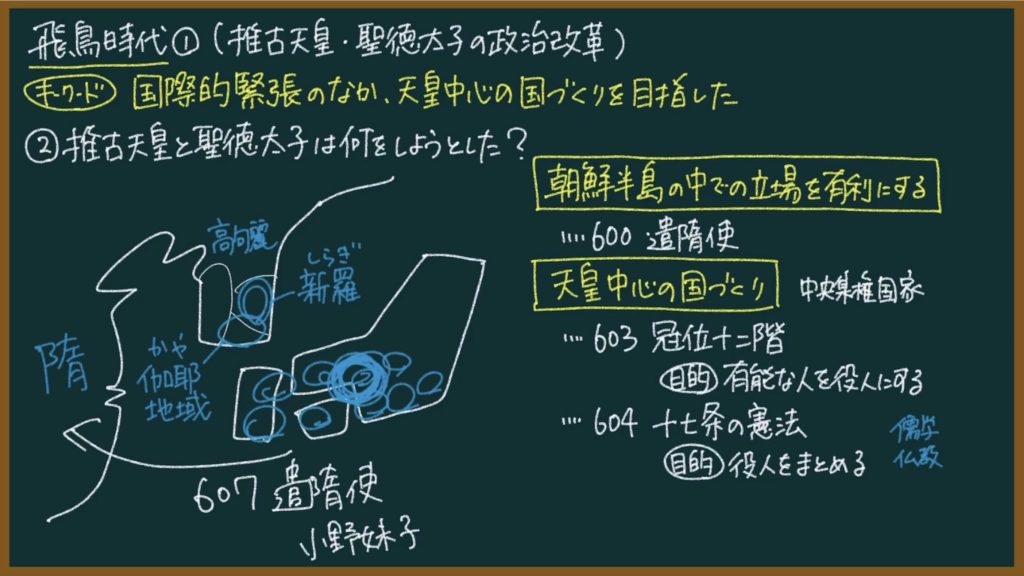

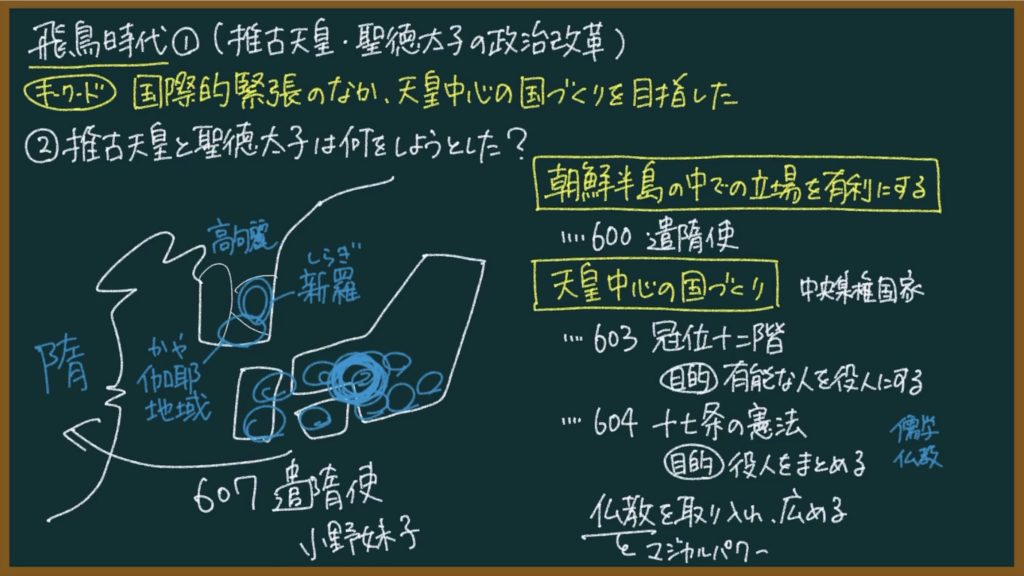

政治改革を行った推古天皇と聖徳太子は、607年に再び遣隋使を送りました。

小野妹子っていう人たちが、遣隋使として中国に渡りました。

ただ、この時は「私(推古天皇)を日本(倭)の国王として認めてください」って中国にお願いはしなかったみたいです。

その理由はよくわかりません。

ちなみにこの時代を飛鳥時代と言いますが、ヤマト政権は仏教を取り入れて、広めようとがんばりました。

日本各地のリーダー(豪族)たちは前は古墳っていうお墓を作ることに憧れていたんですけど、飛鳥時代になると、憧れの対象は仏教になったみたいです。

っていうことで、豪族たちは古墳のかわりに寺院を造るようになりました。

つまり、飛鳥時代になると、ヤマト政権は朝鮮半島から伝わった仏教っていうマジカルパワーを使って、国内をまとめようとしたっていうことです。

法隆寺などのお寺や仏像がたくさん作られたのは、そういう理由からです。

(このような仏教的な文化を飛鳥文化って言います。)

まとめ

- ヤマト政権は3つの危機に直面した

- 密接な関係だった伽耶地域が滅び、朝鮮半島では新羅が存在感を増している

- 国内では豪族同士が対立していて、内部崩壊しそう

- 隋にいつ攻められるかわからない恐怖

- そこで推古天皇が即位し、摂政の聖徳太子とともに政治改革を行った

動画でも解説

日本史の記事・動画一覧はこちら

参考文献

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。