本記事では、古代の土地制度について説明をします!

この記事を読むと

- 荘園・寄進・公領とは何なのか?がわかる

この記事の信頼性

僕(もちお)は、元社会科教員。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

僕(もちお)は、東大入試で日本史を選択。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

古代の土地制度について

動画でも解説しています!(前半と後半の2本)

荘園などの、土地の歴史について話をします。

- 荘園とは何なのか?

- 寄進とは何なのか?

- 公領とは何なのか?

このあたりについて説明します。

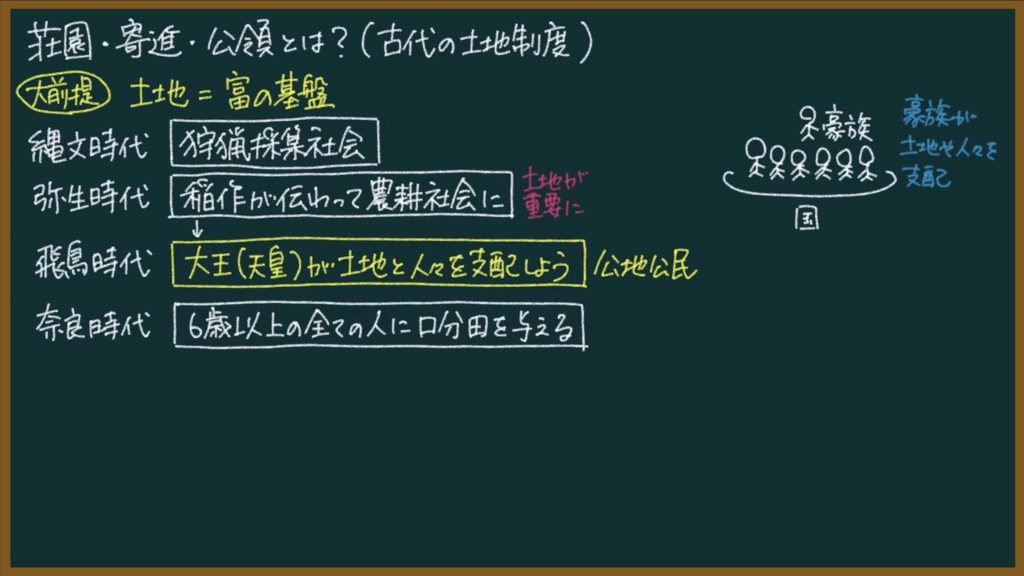

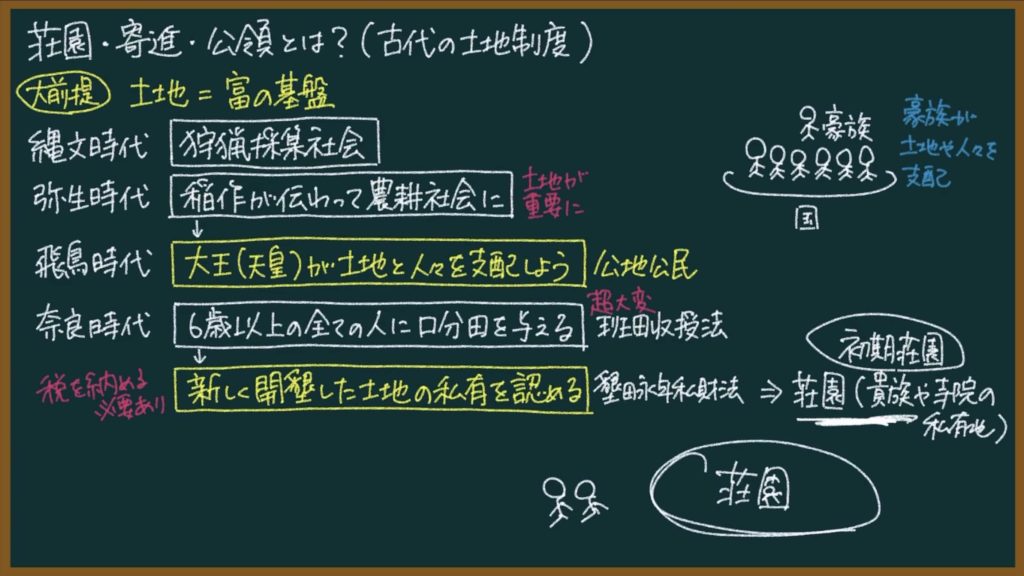

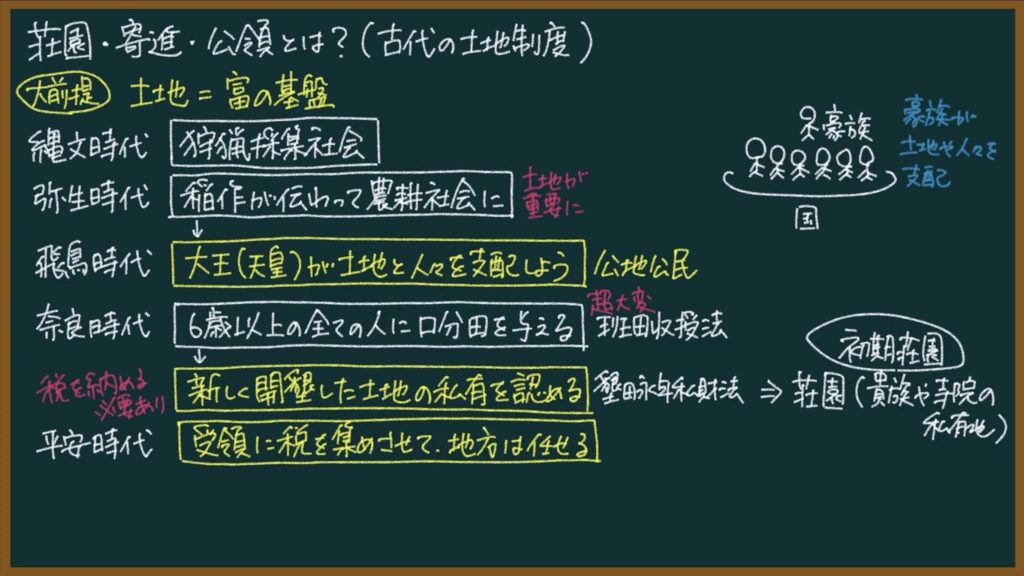

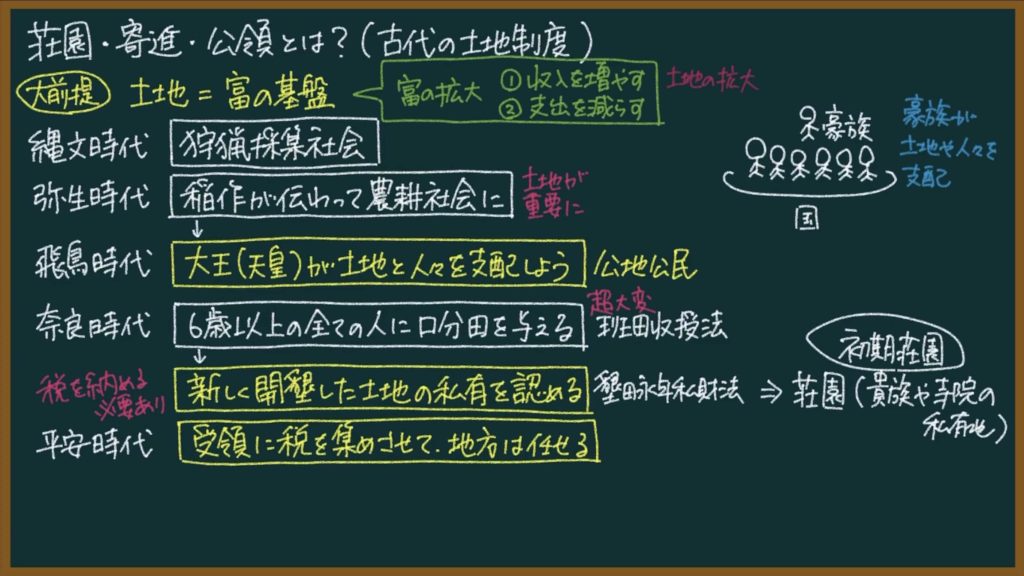

①土地は富の基盤

まず大前提として、土地は日本の歴史上ものすごく重要なものでした。(っていうか今も重要)

土地って、富の基盤なんですよね。

稲作が伝わって、農業を本格的にやるようになった結果、土地をどれだけ持っているか?っていうのが、どれだけその人が豊かになれるか?っていうのを決めるようになったんです。

土地をたくさん持っていれば、たくさん食べ物(富)を作ることができるし、

土地を少ししか持っていなければ、少ししか食べ物(富)を作れない。

このように、土地は富の基盤だった。

だから、土地はすごく重要なものでした。

このことについて「確かにそうだな」って思うことが、土地の歴史を理解する時の大前提です。

では、土地の歴史をざっくり説明します。

荘園・寄進・公領などについても、一緒に説明していきます。

②律令国家ができるまでの土地

まず縄文時代から。

縄文時代では、人々は動物を狩ったり、木の実をとったり、魚や貝をとったりして生活をしていました。

なので、土地っていうものはぶっちゃけそこまで重要ではなかったはずです。

ところが、朝鮮半島から日本に稲作が伝わりました。

稲作は、土地を広くすればするほどお米がたくさん取れたので、この時期から、土地をたくさん持つっていうことが重要になるんです。

これが弥生時代です。

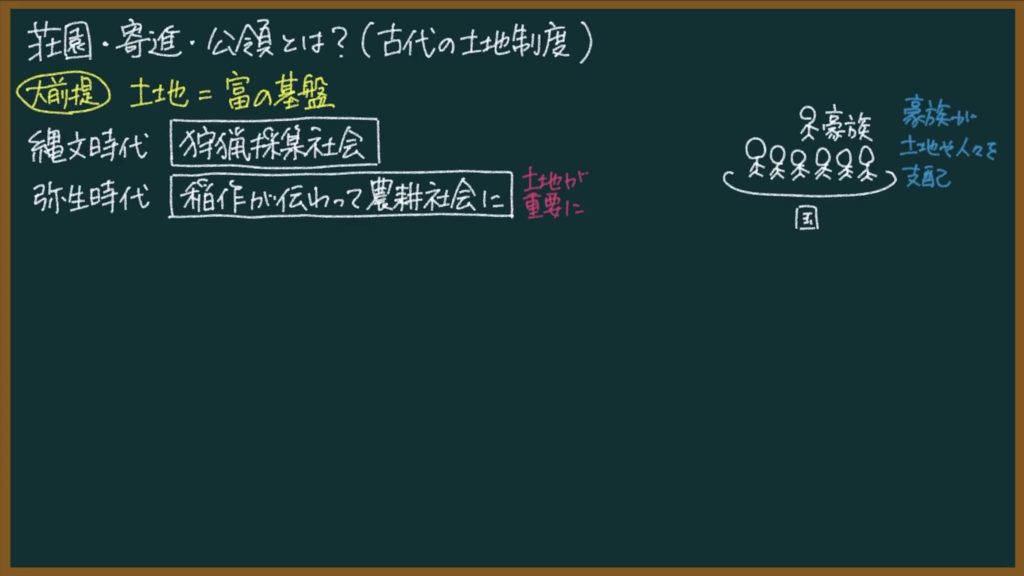

で、人々はだんだんと大きな集団で生活するようになって、村を作り、やがて広い地域がまとまって国ができます。

その国をまとめていたリーダーが、豪族です。

豪族のリーダーシップのもと、人々は土地をもっと獲得するために他の村や国を攻撃したりもしました。

ただ、豪族が土地とその中の人々を支配している状況だと、中国などの強い国といざ戦う場面が来た時に困ります。

強い国と戦う時は日本全体でまとまって、軍隊を作る必要があるわけですが、各地の豪族がそれぞれ土地と人々を支配している状態だと、みんなでまとまるのが難しいんですよね。

しかも豪族同士で争っていたりしたので。

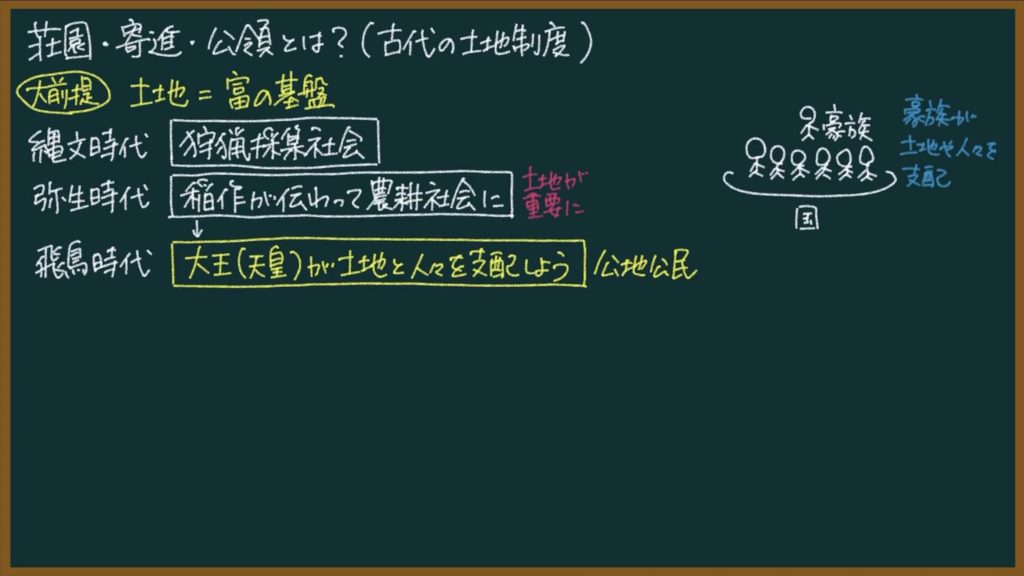

そこで、「豪族の中で最も力を持っていた大王(天皇)に権力を集中させよう」っていう動きが生まれます。

「豪族が土地と人々を支配するんじゃなくて、大王(天皇)が土地と人々を支配するようにしよう」っていう動きです。

この、大王(天皇)が土地と人々を支配する仕組みのことを公地公民と言います。

富の基盤である土地を、大王(天皇)のものにしようってことになったんですね。

この動きが起きたのが飛鳥時代あたりです。

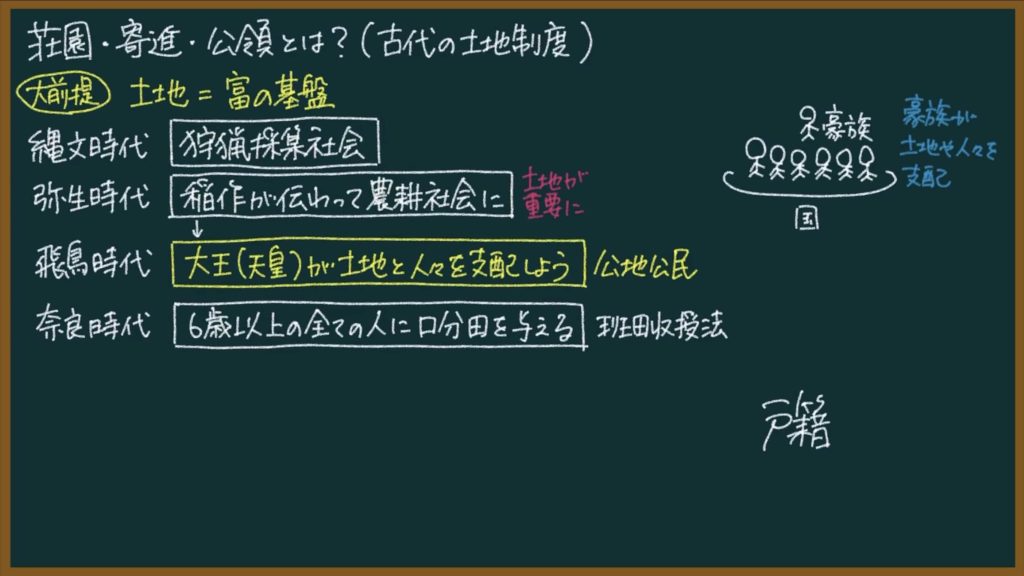

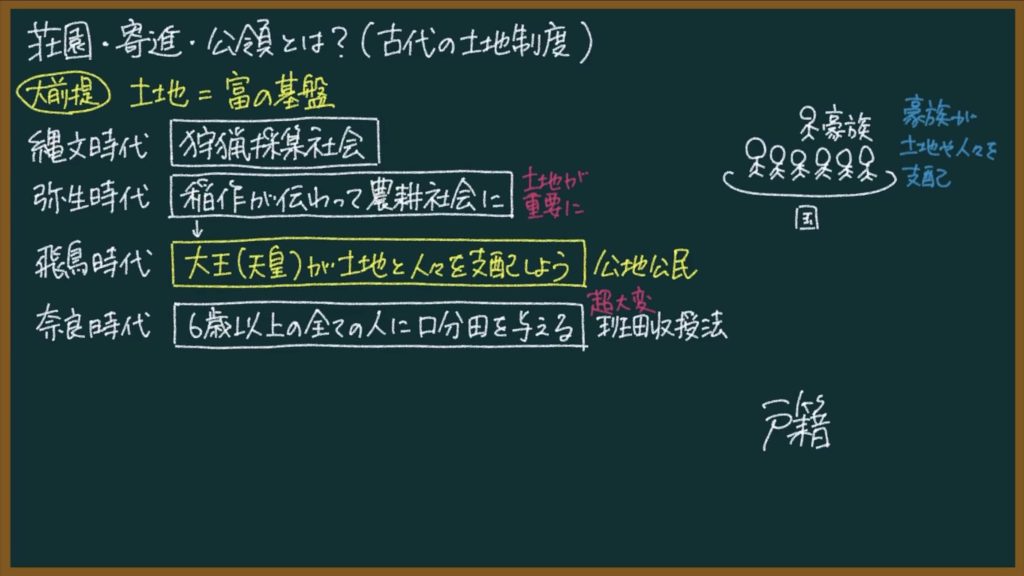

③律令国家体制での土地

で、律令国家が生まれました。

奈良時代です。

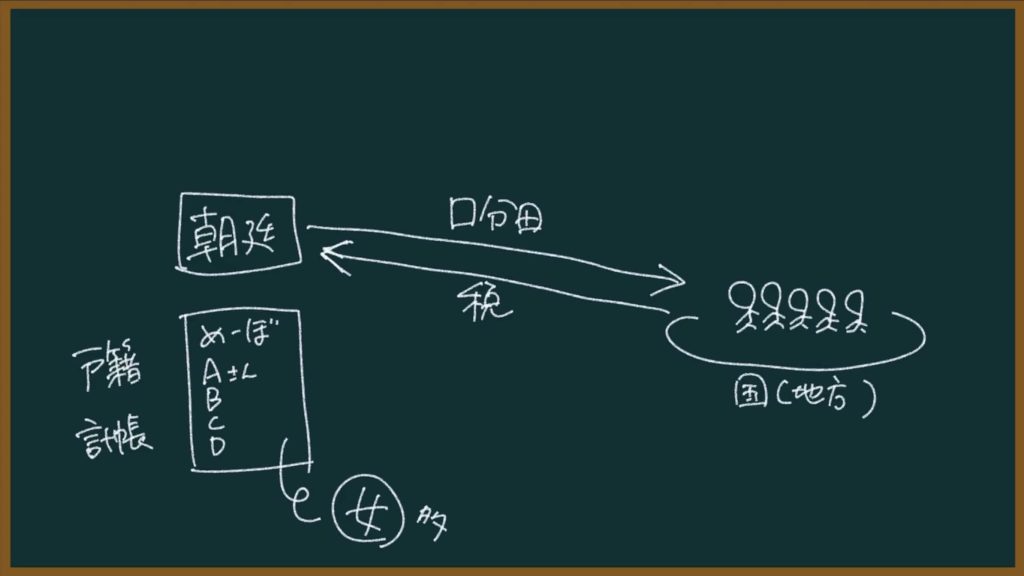

律令国家では、公地公民(土地とその中の人々は天皇のもの)となりました。

律令国家は、天皇のもの(国のもの)である土地を、6歳以上の全ての人に対してプレゼントしました。

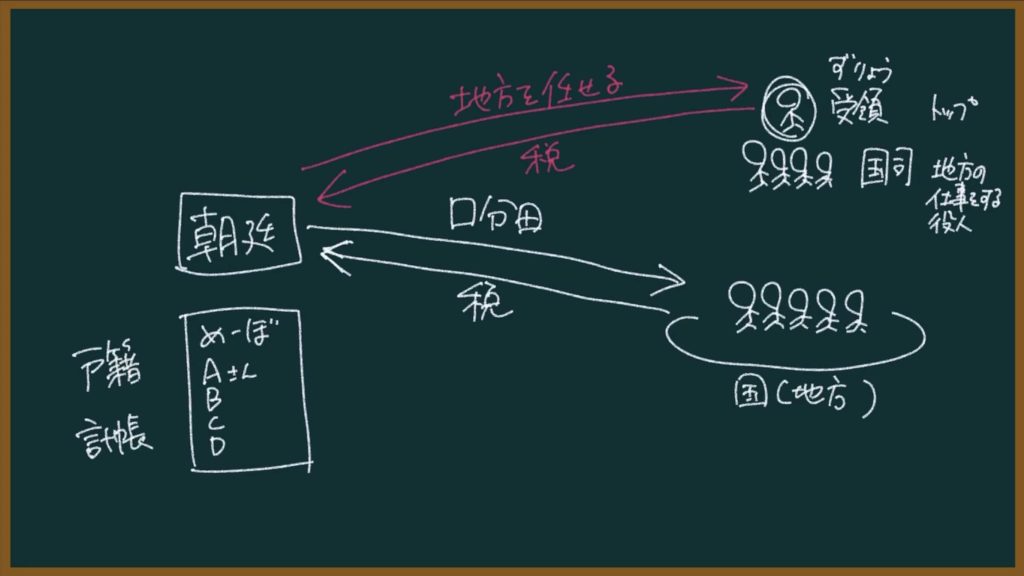

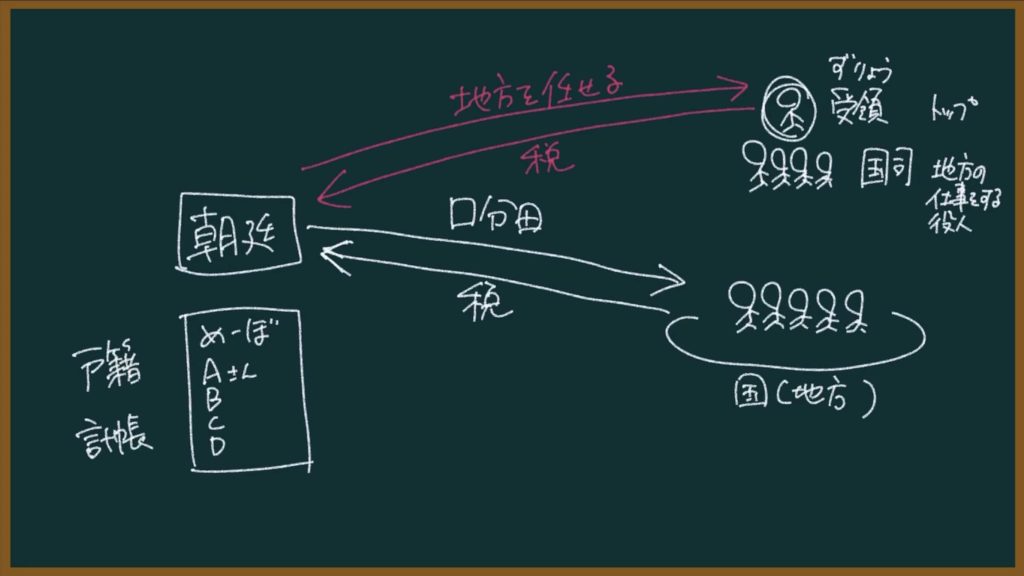

この土地(田んぼ)のことを口分田と言います。

この口分田を与えるにあたって、律令国家は戸籍っていう名簿を作りました。

どこにどれだけの人が住んでいるのか?を把握して、その戸籍にもとづいて、6年に1回、6歳以上の全ての人に口分田を与えたんです。

この、6歳以上の全ての人に口分田を与えることを定めたルールを班田収授法って言います。

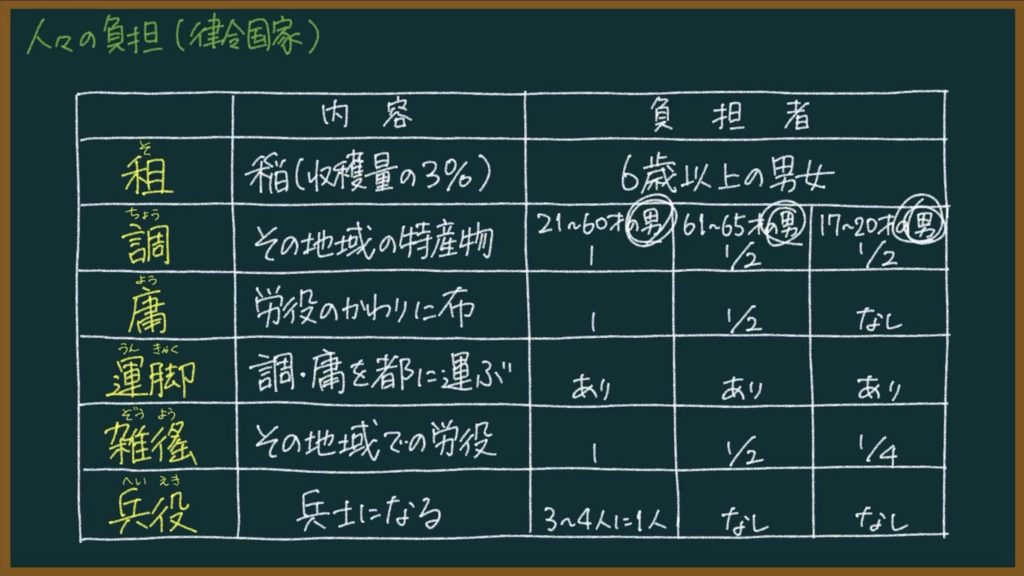

なんでこんなことをしたか?というと、人々の生活を保障するためです。

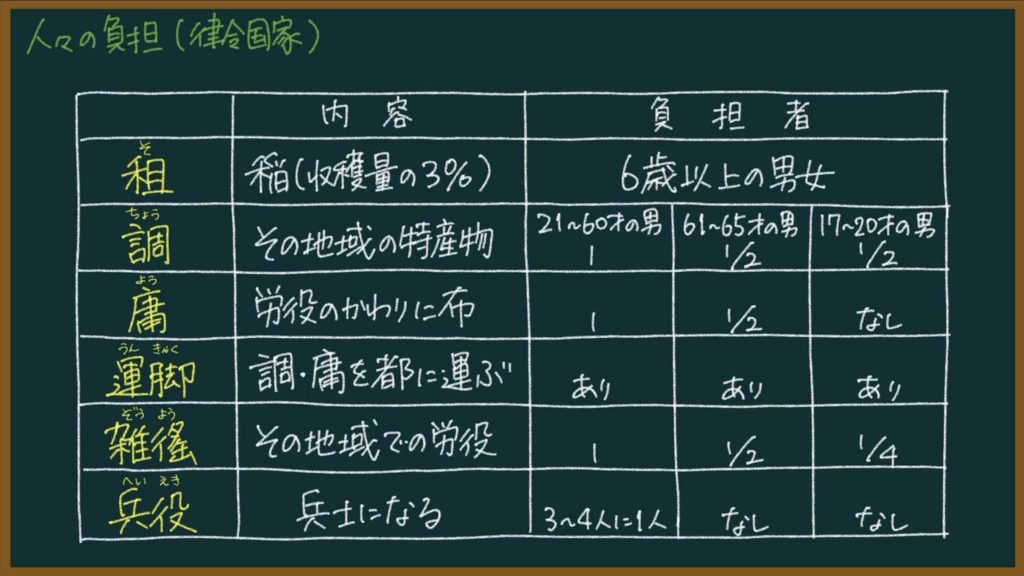

律令国家では人々にいろんな負担をしてもらっていたわけですが、ただ「負担だけしてくれ」っていうのだけだとマズいんですよね。

生活を保障してあげずに、人々が死んじゃったら負担してもらえなくなってしまうんです。

だから、律令国家は「農業をして、食べ物を確保して生活できるようにしてね」ってことで、人々の生活を保障するために、田んぼを与えていました。

ただ、この制度を計画通りに実行するのはむちゃくちゃ大変でした。

まず、作業が大変だった。

戸籍っていう名簿を作って、土地を準備して、それを人々に与えて…っていう作業はとても大変だったみたいです。

6年に1回の作業とはいえ、大変すぎて、口分田を与えるのが遅れがちになったりもしたらしいです。

あと、口分田が足りなくなったりしました。

奈良時代の初めに人口がかなり増加したらしく、プレゼントする田んぼ(口分田)が足りなくなってしまったみたいです。

天然痘っていう感染症が大流行した聖武天皇の頃には、人が死にまくって口分田が荒れたりもしました。

ちゃんと人々の生活を保障できるような土地を準備するのが難しくなっちゃったんですよね。

この2つの理由で、班田収授法を計画通りに実行するのはむちゃくちゃ大変でした。

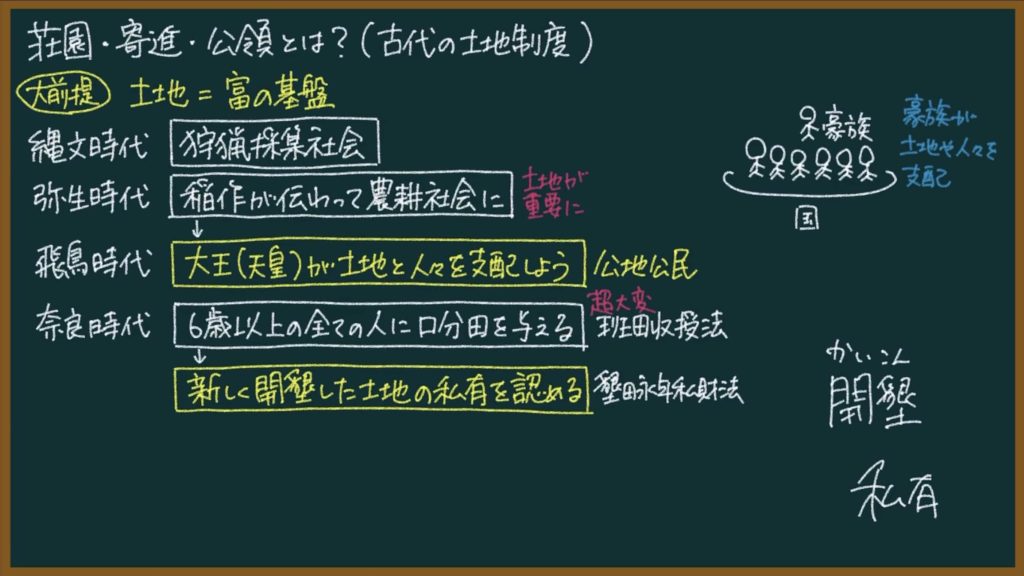

で、律令国家は対策をしました。

口分田の不足に対して、人々に開墾(ボーボーに荒れた土地を、農業ができるように耕すこと)してもらうようにしたんです。

それが、743年に出された墾田永年私財法です。

この法は、新しく開墾した土地の私有を認めるものでした。

墾田永年私財法が出された結果、農民のなかでうまくいっていた人は、「よっしゃやるぜー」ってなって、土地を開墾しまくって、私有地を広げていったんです。

また、貴族や寺院も、「よっしゃやるぜー」ってなって、土地を開墾しまくって、私有地を広げていきました。

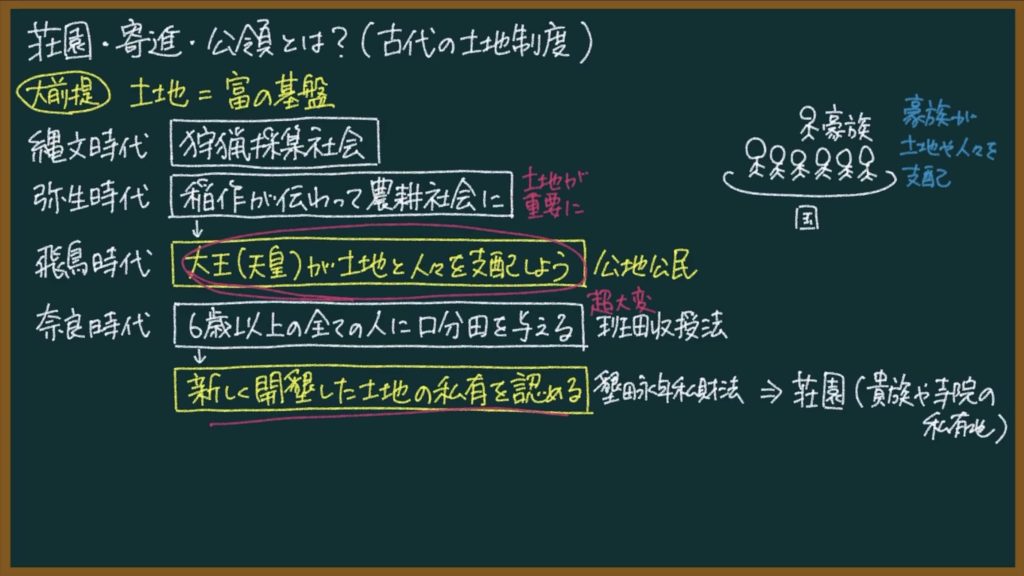

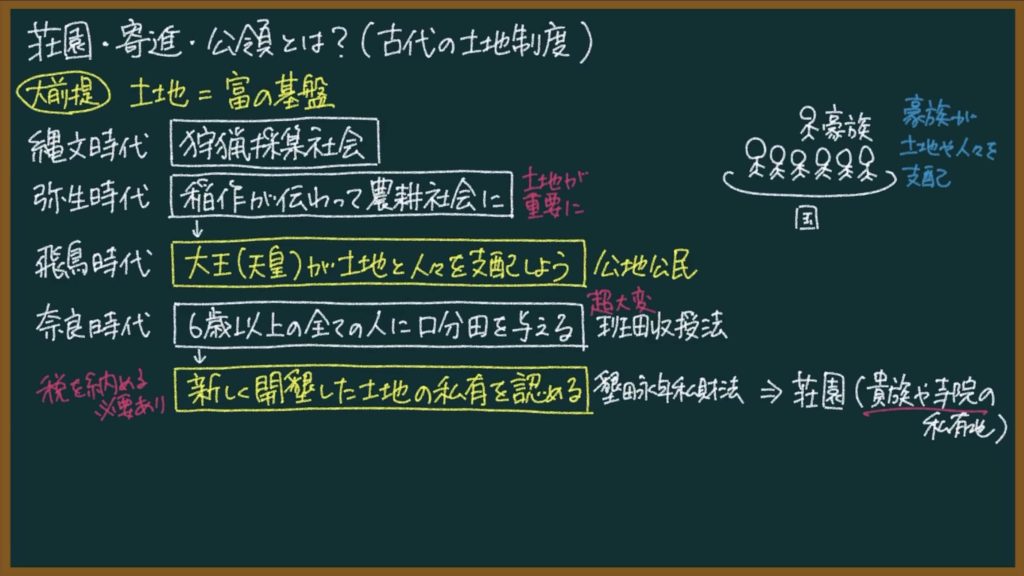

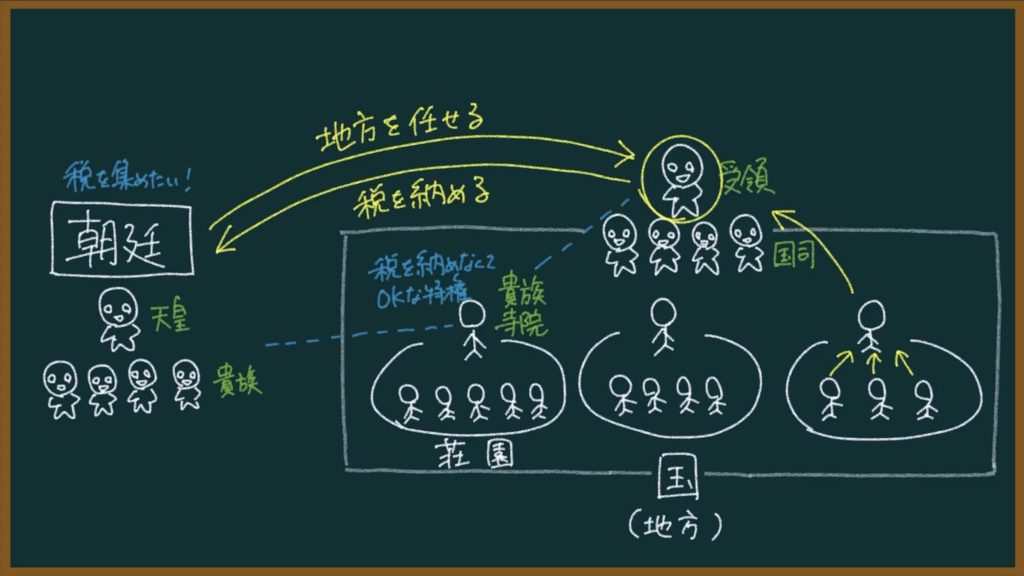

墾田永年私財法の後にできた私有地のうち、貴族や寺院の私有地のことを荘園と言います。

「土地は天皇のもの(国のもの)」だったのに、自分で開墾した土地は「あなたのものですよ」っていうことになったんですね。

ただ、税を納めなくてもOKっていうわけではありませんでした。

有力な農民が新しく開墾した土地も、貴族や寺院が開墾して作った荘園も、どっちも税を納める必要のある土地だったんです。

墾田永年私財法の後、貴族や寺院が新しく開墾して作った私有地(荘園)のことを、初期荘園って言います。

この初期荘園って、そのエリアの中には農業をしてくれる人はいないんですよね。

なので、近くにいる農民に荘園の土地を貸してあげて、レンタル料を取るっていう形で運営をしていたそうです。

この荘園を持っている貴族・寺院の中には、政府と関係を築いて、税を納めなくても良い特権を認めてもらう人もいました。

④平安時代の土地

ここから後半です!後半の動画はこちら↑

律令国家の土地の管理の仕方をいったんまとめます。

- (1)6歳以上の全ての人に口分田を与える(富の基盤を人々に与えて生活できるようにし、税を納めてもらう)

- (2)新たに開墾した土地の私有を認める

律令国家にとっては、1つ目が重要です。

「6歳以上の全ての人に口分田を与える」っていうのを実現することで、人々に税を納めてほしいわけです。

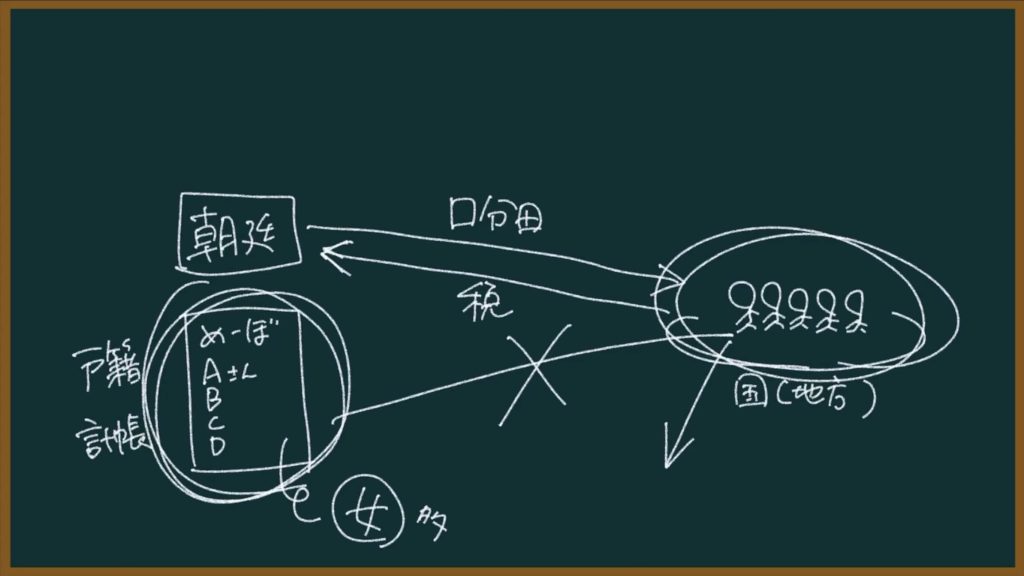

ところが、9世紀末頃になると、「戸籍・計帳に登録された男性を中心に税を課す」っていう制度が崩壊状態になりました。

名簿を見てみると、不自然に女性の人数が多くなっていたりしたんです。

律令国家はおもに男性から税をとる方針だったので、名簿でズルをして女性の人数を多くしちゃえば、税から逃れることができるわけです。

あと、戸籍に登録された場所から、人々が逃げ出しちゃったりしていました。

このように、名簿(戸籍・計帳)が実態と合わなくなってしまった。

そうなると、口分田をプレゼントしたり、税を集めたりできなくなりますよね。

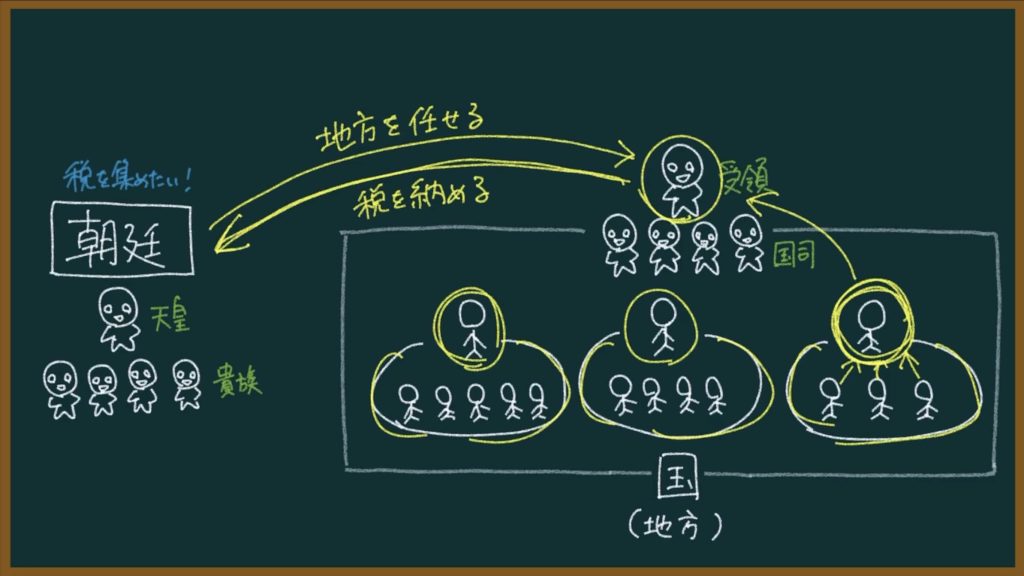

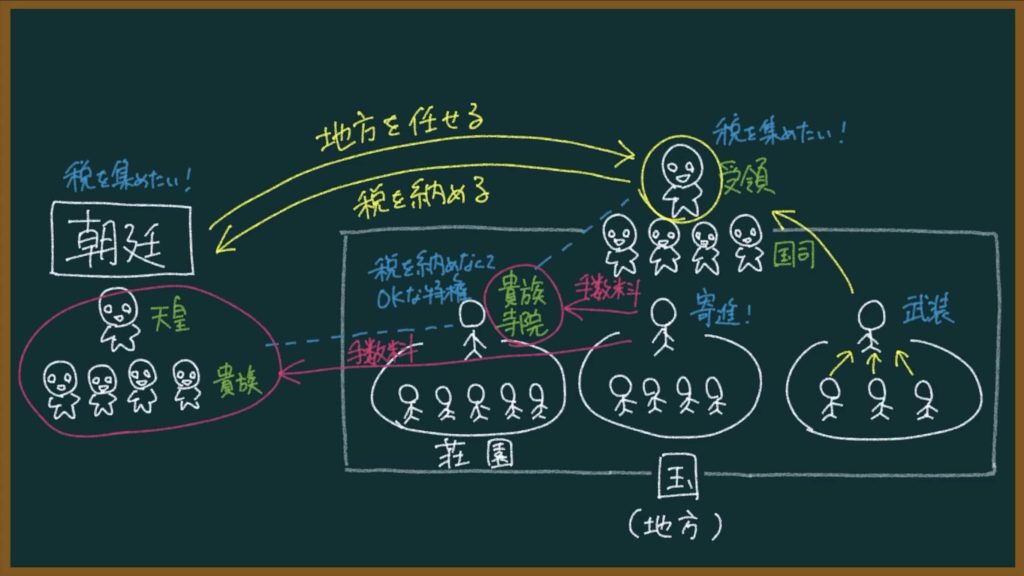

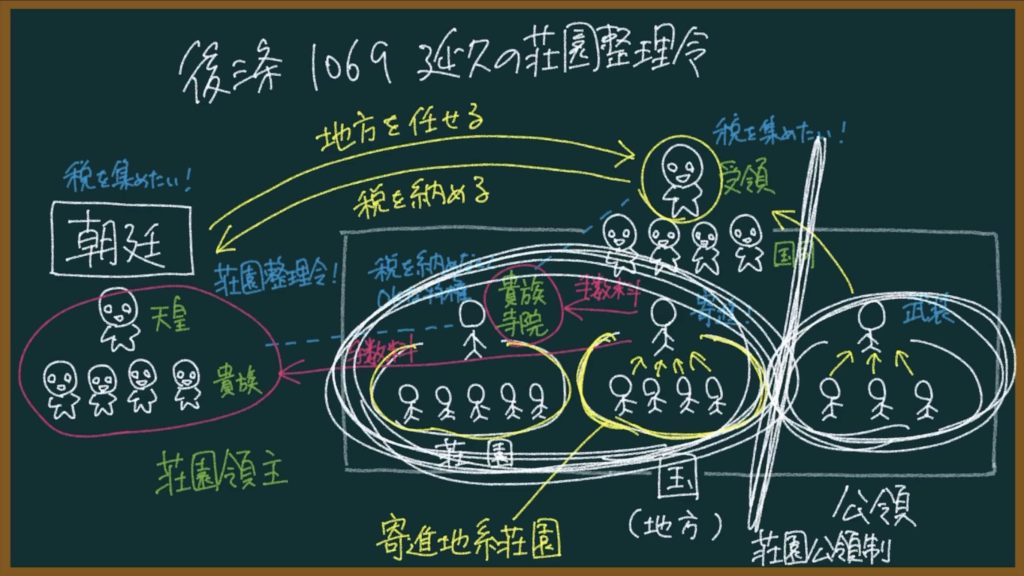

そこで朝廷は、国司のトップの人に権限と責任を集中させて、「国内の支配は任せるから税を集めて持ってきてね」ってことにしました。

国司っていうのは、各地(国)の仕事をする役人のことです。

権限と責任が集中した国司の最上級の地位のことを受領って呼ぶようになります。

このように、律令国家は戸籍・計帳に登録された男性を中心に税を課すという方針をやめて、受領に税を集めるのを任せることにしました。

こうなると、受領はおいしいポジションになります。

朝廷に税さえ納めれば何をやっても良いって感じになったので、わざと多めに集めて、余った分を自分の財布に入れることもできちゃうわけですよ。

だから、受領からすると、税を課すことのできる土地が増えれば増えるほどうれしい。

っていう理由もあって、受領は、土地を開発したり再開発したりしてくれる人に対して、「税を少なくしてあげますよ」とか言ったりして優遇しました。

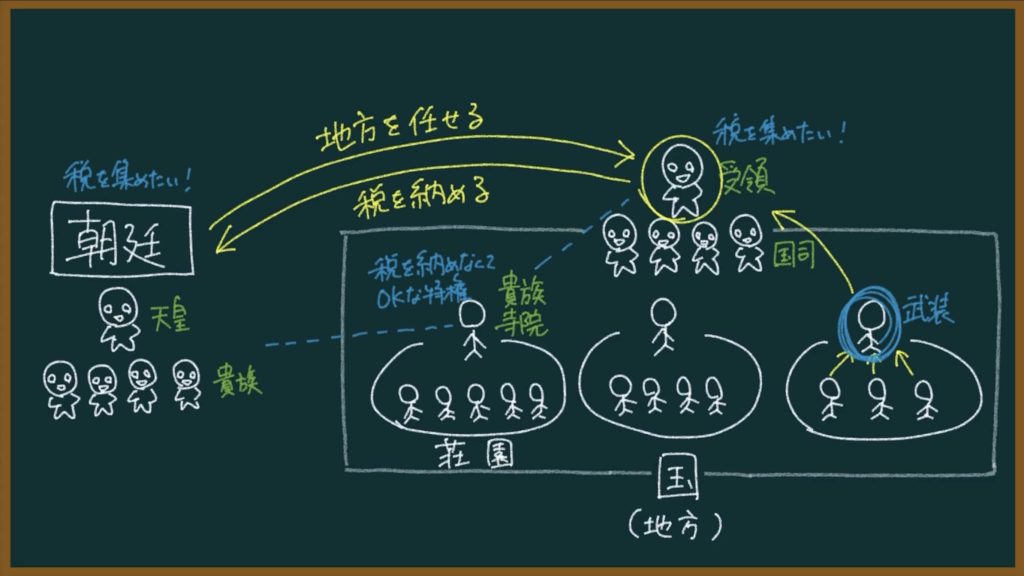

こうして、10世紀頃から積極的に土地を開発した人のことを開発領主と言います。

開発領主の中には、貴族の中でランクが低めの下級貴族が多くいました。

ランクが低めの貴族って、政府の中で出世する見込みがないので、地方に行っておいしいポジションにつこうとしたりしたんです。

例えば、国司になったりとか。

で、地方に住みついて、土地を開発して開発領主になって、それで利益を得るっていう感じです。

⑤土地にかかる税から逃れるために

税を集める権利を握った受領は、税率をすごく高くしたりもしました。

そうなると、税を納める人は、税からますます逃れたくなりますよね。

いつだって、人間は税を納めるのは嫌なんです。

富を拡大する方法、もっと簡単にいうと、貯金を増やす方法って2つあります。

- (1)収入を増やす

- (2)支出を減らす

収入を増やすっていうのが、土地の拡大にあたります。

私有地を拡大することで、収入を増やすことには成功しています。

一方、支出は税です。

この税を少なくすれば、自分の富を拡大することができますよね。

税を逃れるために、人々はいろんな工夫をしました。

荘園を持っている貴族や寺院は、政府や受領と関係を築いて、税を納めなくても良い特権を認めてもらおうとします。

このような荘園は、単に田んぼだけじゃなくて人々の家とか山とか川とかを含んだ結構広いエリアだったらしいです。

さっき説明した初期荘園とは、そのあたりが違います。

ただ、政府や受領と関係を築いて税を納めなくてもOKな特権を認めてもらうのが難しい人々もいます。(開発領主)

そういう人だって、税から逃れたいんです。

1つの方法が、武装をして武力で税から逃れるっていう方法です。

(土地を開発した開発領主は、武装をしていることが多かった)

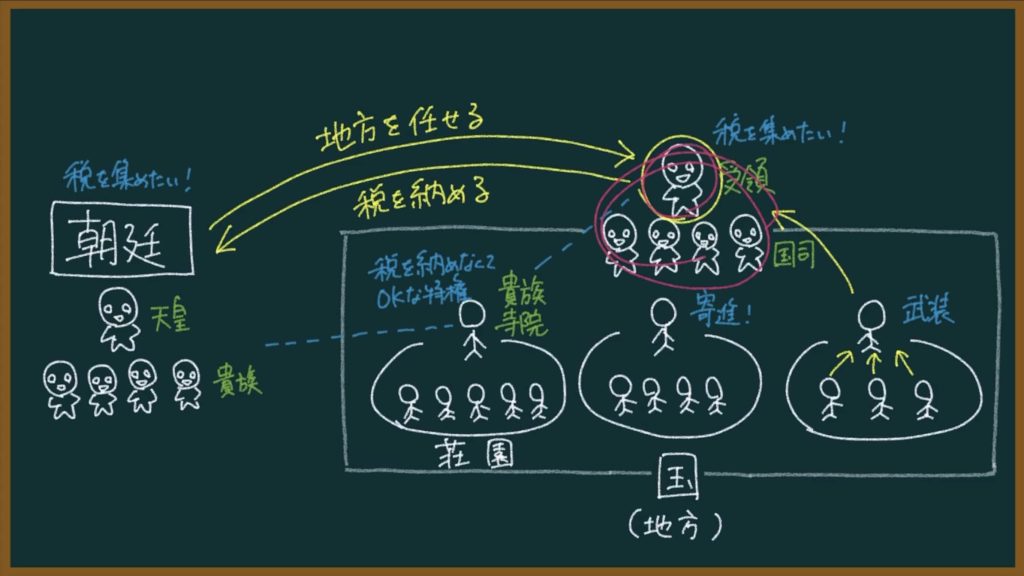

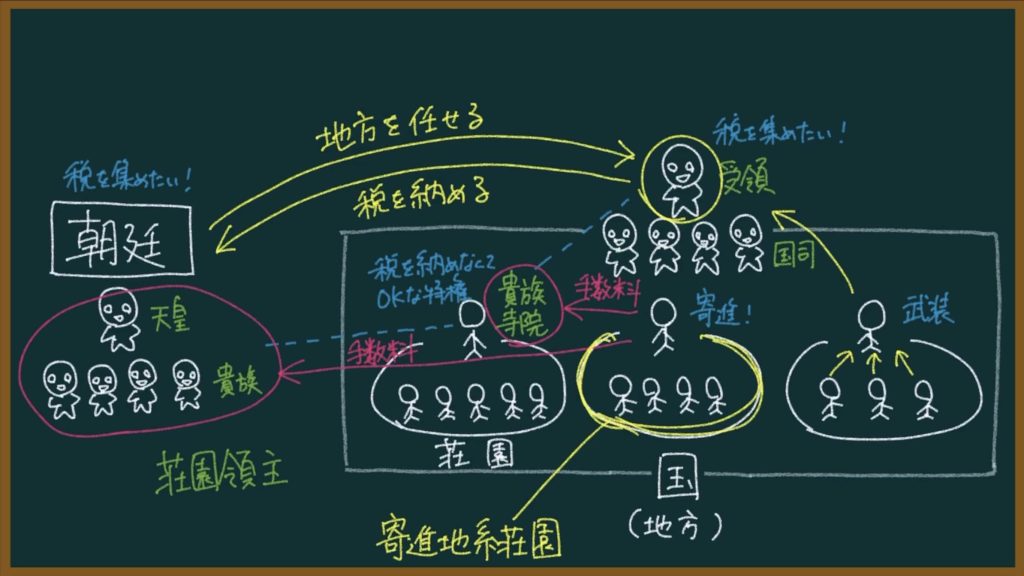

もう1つの方法が、寄進をするっていう方法です。

やっと寄進の説明です。

受領(国司)は、「新しく開墾した土地は税を納めなきゃいけない土地だ」っていうことを根拠にして、税を取ろうとしてくるわけです。

そこで、税から逃れたい人は、中央政府の有力な貴族や寺院を見つけて、彼らにこう言います。

「税から逃れたいので、この土地をあなたのものってことにしてくれませんか?この土地を受領(国司)から守ってくださるのであれば、あなたに手数料をお支払いいたしますので」

これを寄進と言います。

寄進を受けた貴族や寺院はその土地の所有者ってことになります。

貴族や寺院の私有地のことを荘園と言いましたよね。

なので、寄進を受けた貴族や寺院は、その荘園の所有者(荘園領主)になります。

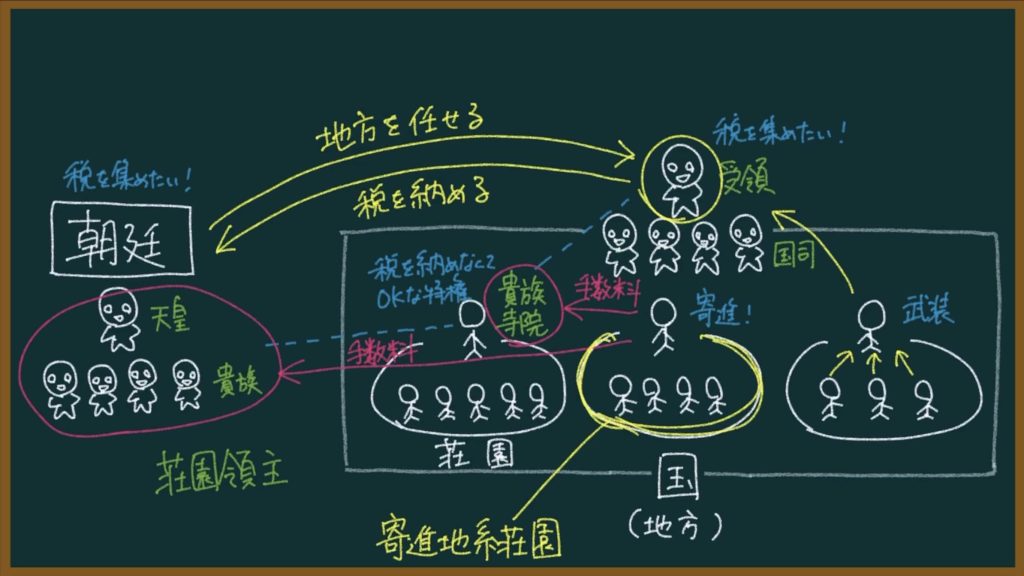

このように、寄進によって生まれた荘園のことを、寄進地系荘園と言います。

寄進してOKっていうわけじゃなくて、ちゃんと正式な手続きが必要です。

「ここからここまでが荘園ですね」っていう感じで。

こうして寄進地系荘園ができあがると、その土地を開発した実質的な所有者は、その土地にいる農民から税(収穫物)を集めて、それを荘園領主に手数料として払う。

荘園領主は、その土地を開発した人から手数料をもらう代わりに、税を集めようとする受領(国司)からその土地を開発した人を守ってあげる。

なんで守ることができるのかというと、受領(国司)を任命するのは中央政府だからです。

中央政府の有力者と受領(国司)はズブズブの関係になっていますので、「この土地は、あの有力者のものですよ」って言われちゃうと、そこの土地から税を集めにくくなっちゃうんです。

(国司の方が力関係的に上で、お構いなしに税を集めようとすることもあった)

ぶっちゃけ、「なんだこれ、むちゃくちゃじゃん」って思うかもしれませんが、その通りで、むちゃくちゃだったんです。

自分の利益をゲットできれば、何でもありっていう世界になってきたんです。

受領は自分の収入を増やせればそれでいいし、人々は税から逃れられればいいし、貴族や寺院は手数料をもらえればそれでいいし、って感じで、いろんな人の思惑が複雑に絡み合って、バランスが保たれていました。

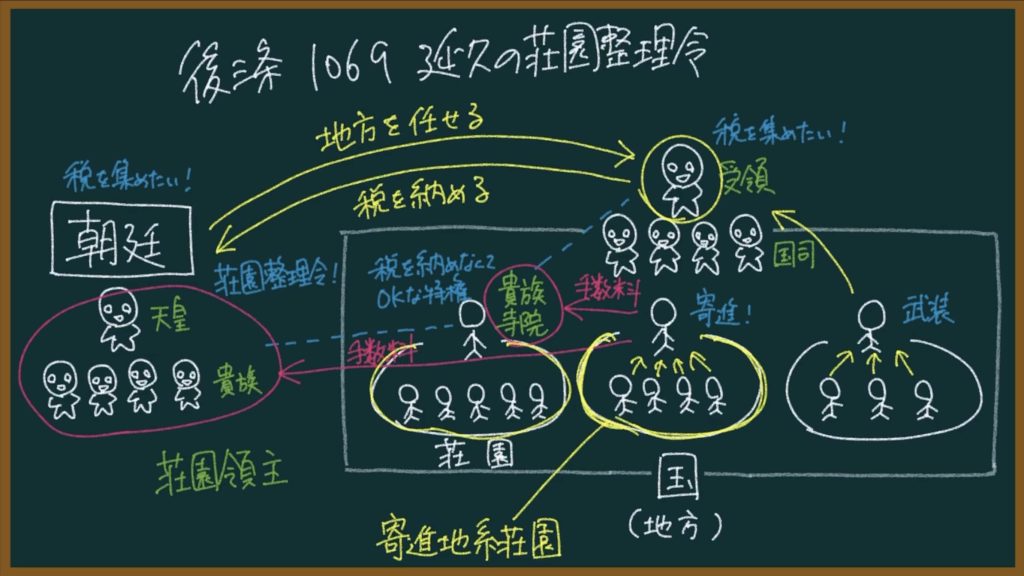

⑥荘園整理令と荘園公領制

ただ、さすがに、税を納めなくてOKな荘園が増えると、受領に税を集めてもらっている朝廷(中央政府)は困りますよね。

収入がなくなるまではいかなくとも、収入が結構減っちゃうわけです。

ってことで、天皇は荘園整理令っていうのをしばしば出すことになりました。

税を納めなくても良いことになっている荘園をちゃんと審査して、「本当かな?」って確かめるんです。

ただ、最初の方はこの審査の作業を国司がやっていたので、あまり効果は上がらず。

そこで、後三条天皇は1069年に延久の荘園整理令っていうのを出します。

これは、審査のためのちゃんとした役所を作って、天皇がリーダーシップをとって行った荘園チェック作業です。

この結果、「税を納めなくてもOKな、ちゃんとした荘園」と「認められない荘園」っていうのがはっきり区別されることになりました。

で、「認められない荘園」を持っていた人は、税を逃れるために、ますます寄進をすることになるわけです。

こうして、日本列島の土地は、貴族や寺院の私有地である荘園と、国の土地である公領とにはっきり分かれました。(荘園公領制)

以上です!

動画でも解説

日本史の記事・動画一覧はこちら

参考文献

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。