教員の長時間労働はこうやって対策すればいいんじゃない?っていう話

教員って残業時間がハンパなくて、長時間労働になりがちですよね。

そこで本記事では、元教員の僕が長時間労働の対策について説明をします!

※公立教員(公務員)の話

【教員の長時間労働対策】大がかりなもの

まず、学校単位・自治体単位の大がかりな対策からです。

実現できるかどうかは別として

時程の見直し

時程を工夫する余地はありそうだな、と思います。

例えば授業時間の間の休み時間を短くしたりするなど。他にも、掃除を毎日ではなく週2回にするとか。

このように、諦めるところは諦める!という方針をとれれば長時間労働を是正することができるはず。

放課後の活動時間や職員の会議の時間を確保した状態で生徒の下校を早めることができたらいいですよね。

まあ実行するのは難しいけど

担任制度の廃止

担任制度を廃止しちゃえばいいんじゃないかなって思っています。

学年の生徒をクラスごとに担任が面倒を見るのではなく学年職員全員で見る、という意味です。

なんでかというと、担任制度が長時間の残業を生み出す理由になっていると思うから。

「このクラスの担任は◯◯先生」という仕組みがあると、その担任に業務が集中するんですよね

例えば、生徒への家庭連絡とか。あと、クラスで何かトラブルが起きた時に「担任の先生がなんとかする」っていう意識が学年職員のどこかにあると、連携プレーが不十分になったりすることも(で、結果的に担任の時間外労働が拡大したり)。

どうしても馬が合わない生徒がクラスにいる場合も、担任は結構しんどいです。

ですが、学年の生徒を「担任が見る」のではなく「学年職員全員で見る」というシステムにしちゃえば、そういう問題は解消するはず。

少し前に話題になっていた麹町中学は「固定担任制」を廃止したそうです。くわしくは書籍にいろいろ書いてあるので、よかったら読んでみてください。

保護者向け文書をPDFに

保護者向けの文書はPDFファイル化して学校のホームページにアップするのもありだと思います。

っていうか、これ保護者もわりと強く要望しているところだと思う。子供がグチャグチャの手紙を持って帰ってきた…っていう経験があるはずなので。

保護者向け文書をなるべく電子化すれば、プリントを印刷する必要も配布する必要もなくなります。

保護者も「子供が手紙を出さないから学校からの連絡がわからない」ということがなくなります。

ネット環境がない家庭や紙でほしい家庭もあると思いますが、そういう場合は紙での配布を望む家庭は年度始めに申告してもらうようにすれば問題ないはず。

なんでこれやらないのかな?って不思議です

行事の見直し

行事を縮小したりバッサリ切っちゃったりするのもありだと思います。

体育祭や合唱コンクール、修学旅行などの学校行事は、質を高めようと思ったらどこまでもやれます。

仕事に終わりがないんですよね

多忙を解消しようと思ったら、ある程度割り切って改革するしかないかなと思います。

メール・留守電の導入

メールでの連絡と留守番電話の導入はよ!って感じです。

クラス全員に急遽連絡をしなきゃいけない場合、メールで連絡すればいいと思うんですよね。

「明日の時間割が間違っていました。数学じゃなくて家庭科です。で、エプロンを持ってきてね。」みたいな連絡を、クラス全員の家庭に電話して伝える…

っていう超絶非効率な業務を同僚が必死にやっているのを見て、なんとも言えない気持ちに・・・

あと、学校にいると朝6時に電話がかかってくることも21時頃に電話がかかってくることもあります。

例えば18:00以降は留守電にするなどの対応も、公立学校は検討すべきですよね(私立ではそのように対応していることも多いそうです)。

緊急時の連絡用の窓口をなんらかの形で用意すれば可能だと思います。

関連:保護者に電話連絡する時に気をつけていたこと・やっていたこと【学校教育】

校内研究をやめちゃう

思い切って校内研究を廃止!ってできないんですかね。

年に1回くらい、指導案を書いて公開授業するあれ。教育委員会が訪問しにくることもあるやつ。

あの校内研究、廃止にできないんですかね!!!!!????

できないですよね。一度始めたことをやめることができないのが教員だから

あのイベントを心から望んでいる教員はいない説。

「授業は教員の本業だけど、忙しすぎてそれどころじゃない。矛盾しているのはわかってるんだけど、それどころじゃないんだよおおお!」っていう教員の人、結構多い気がするんです。

費用対効果が低すぎです。

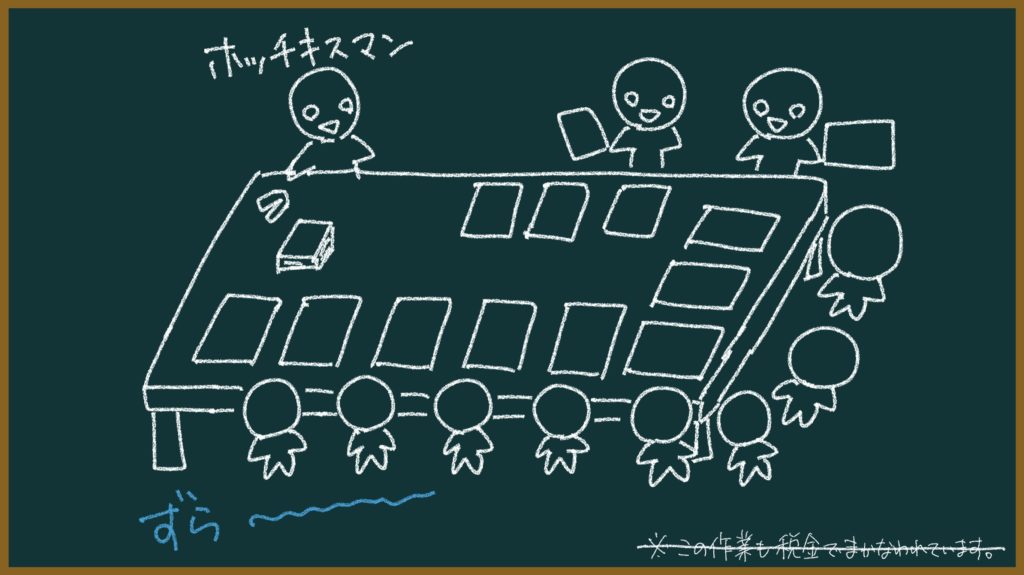

指導案を教員みんなでホッチキスでパチパチして作って、できあがったものはたいして読まず、校内研究が終わったらみんなすぐにシュレッダー・・・(or ムダにファイリングして年度末まで封印)。

校内研究は授業力向上や生徒の力の育成のために意義があるのかもしれません(ぶっちゃけ僕はたいして効果はないと思っています)。が、現状、教員は多忙すぎて校内研究に割く時間とエネルギーがない。

でも、校内研究会は大々的に行われるから体裁は整えなきゃいけない。お偉いさんもエラソウな態度で来るしね。

結果的に、すごく費用対効果の悪いイベントになっている。

1000歩譲ってやるならやるでいいけど、もっと効率的にできる部分がたくさんあると思います。

部活動の外部委託

あと、部活動の外部委託。

教員の長時間労働について議論する時に必ず話題に上がるやつです。

これはくわしく説明しなくても大丈夫な気がするので省略します。

【教員の長時間労働対策】個人でできるもの

次に、個人でできる対策についてです。

生徒指導の報告を効率化

生徒指導の報告を効率化します。

僕は、大怪我など報告に緊急を要する案件ではない場合の報告は文書で済ませていました。

口頭で報告している人が多かったんですけど、それだと時間がかかるんですよね。

あと、自分のノートに殴り書きをして記録したりしたこともありますが、後で読み返す時に見づらいし他の人が読解不可能なことがあります。

だったら、生徒指導の原因・内容・指導内容・指導結果などをワードファイルで文書化しておけばいいんじゃないかな、と思いました。

くわしくは別記事で解説しています!

関連:生徒指導ノートはやめた方がいいと思う【元教員の記録・管理方法】

文書作成を効率化

文書作成を効率化します。

教員って、やたらと書類(報告書)を作成しなければいけなかったりしますよね。教育委員会宛の文書とか。

これを効率化したい時は

- 昨年度のものをコピペする

- フォーマットを用意する

っていう方法が使えます。

内容的に特に問題がなければ、ぶっちゃけ昨年度のものをコピペして一部修正・変更するだけでOKなことが多いです

研修の報告書とかは、フォーマットをあらかじめ用意しておくと楽です。

①研修内容の要約

②個人・学校の現場の課題

③どう現場の改善につなげるか

って感じで。フォーマットさえ作っておけば、研修中に報告書の原案を完成させることもできます。

掲示物作成をやめる

思い切って掲示物作成をやめます。

くわしくは別記事に書きました!

関連:教室の掲示物は頑張らなくていいと思うし、工夫しなくていいと思う

提出物を番号順に集める

「提出物を手に持った状態で生徒が出席番号順で並ぶ→出席番号順に、名簿にチェックしながら回収する」っていう集め方が楽でした。

くわしくは別記事で説明しています!

時短グッズを使う

時短グッズを使うのもありです。

時短グッズについても別記事でまとめました!

部活動問題も同時に解決するもっと抜本的な対策

もっと思い切った解決策については、社会に関するブログ「社会科マガジン」に書きました。

学校の部活動問題の解消にもつながる大胆な策で賛否両論だとは思いますが、よければお読みください!

関連:学校の部活動問題・教員の長時間労働問題を解決する画期的なアイディアを思いついた