勉強したことを覚えやすくする方法【精緻的質問】

「勉強したはずなのにすぐ忘れちゃう」

「なんであの人は記憶力が良いんだろう?」

「勉強したことをちゃんと覚えるにはどうしたらいいの?」

今回はそんな人の役に立ちそうな、「こうやったら記憶しやすくなるよ」っていうテクニックをお伝えします!

その名も「Elaborative interrogation(精緻的質問)」。

…もっとわかりやすくて誰かに言いやすい名前つけられなかったんか…ってツッコミたくなる名前ですね

Elaborative interrogation(精緻的質問)

どんなテクニック?

新しい情報(知識、学習内容)について、

「それってどうして?」って疑問を抱き、

その答えを「もしかして〜〜だから?」って自分で考えて説明してみる。

こうすると、新しい情報(知識、学習内容)について記憶しやすくなるよーっていうのが「Elaborative interrogation(精緻的質問)」です。

例えば

例えば、「韓国の大統領が戒厳令を出した」っていう事実を記憶する場合、その事実をただただ覚えようとするよりも、

- 「なんで戒厳令を出したの?」

- 「〜〜だから?」

- 「〜〜なのは、韓国が△△だから?」

といった感じで、自分で問いを抱いて自分で説明を考える方が学習効果が高いのです。

このテクニックの面白ポイント

「Elaborative interrogation(精緻的質問)」というテクニックで面白いのは、

誰かにくわしく説明してもらう(深掘りしてもらう)よりも、自ら深掘りした方が記憶に定着しやすくなる

ということ。

新しい情報について丸暗記するよりも、「それってどうして?」「もしかして〜〜だから?」って思考する方が記憶に残りやすいってのはなんとなく納得できると思いますが、

「それってどうして?」と深掘りをするのであれば、わざわざ自分でやるのではなく、誰かに「これは〜〜ってことなんだよ」って深掘りしてもらってもよさそうな感じがしませんか?

ところが、それでは学習効果が低くなってしまうらしいのです。

研究(エビデンス)

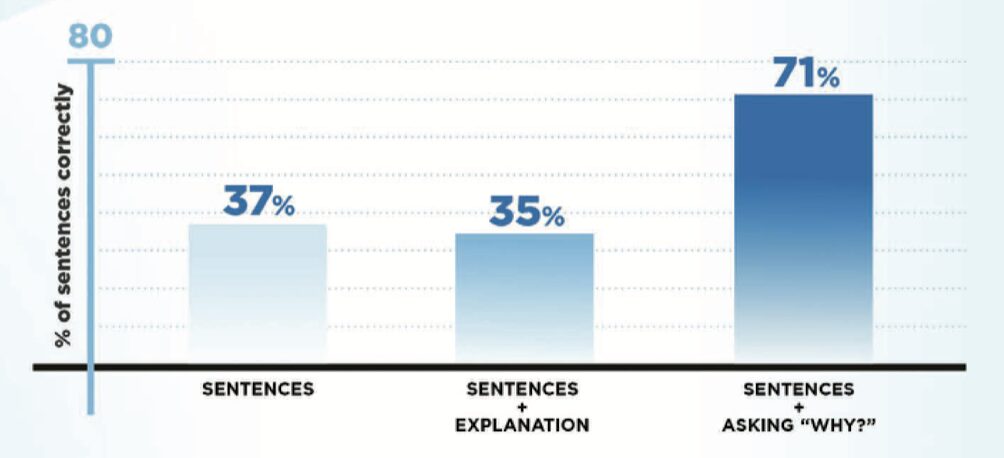

「Elaborative interrogation(精緻的質問)」に関するプレスリーさん達の研究を紹介します。

読み飛ばしてもらっても大丈夫です!

【実験内容】

プレスリーさん達は、実験に参加する人に様々な男性の行動について書かれた文章を提示しました。例えば「お腹が空いた男性Aが車に乗った」などと書かれた文章です。

文章をいくつか提示した後、それぞれの男性がどんな行動をしたのか?を質問します(例:「車に乗ったのは誰?」など)。提示された文章について、どれくらい記憶していたかを確かめるテストです。質問がすべて終わった後、正答率を出します。

このような実験を行う際、実験に参加する人は3つのグループに分けられました。

(1)書かれた行動について、なぜその行動をしたのか?を自分で説明するよう促されるグループ

(2)書かれた行動について、相手に説明されるグループ(例:「Aはレストランに行くために車に乗ったんですよ」って説明される)

(3)単に文章を読むだけのグループ

【結果】

3つのグループの正答率を比較したところ、最も正答率が高いのは1つ目のグループでした。

この研究から、どうやら

誰かにくわしく説明してもらう(深掘りしてもらう)よりも、自ら深掘りした方が記憶に定着しやすくなる

らしいということが示唆されたのです。

ちょっと雑な応用かもしれませんが、誰かにくわしく説明してもらう(深掘りしてもらう)よりも自ら深掘りした方が記憶に定着しやすくなるのであれば、

「それってどうして?」という疑問を子供が自ら抱く前に、

大人が先回りして「これ不思議に思わない?でもね、これは〜〜だからなんだよー(ドヤっ)」って説明しちゃわない方がいい

と言えそうです。いやー、大人にとって耳が痛い話ですが…

先ほどの「韓国の大統領が戒厳令を出した」の例で言うと、

ニュース番組で背景などをくわしく説明してもらうよりも、自分で問いを抱いて自分で説明を考える方が「韓国の大統領が戒厳令を出した」という記憶が残りやすいということですね。

経験的にもわかる気がする

この話は経験的にもわかる気がします。

こういう経験をしたことはありませんか?

飲み会の場で友達に

「今度◯◯しようと思うんだよね。なぜかというとね、〜〜でね、昔自分は△△っていう原体験があってね、、、」

ってひたすらマシンガントークされた翌日、

「あれ、今後何をするつもりなんだっけ?」ってド忘れしてしまうのに、

友達に「今度◯◯しようと思うんだよね。」って言われた時に、

「へー、どうして?◯◯だから?」

って相手の行動の背景を自分で考えて質問して、

相手がそれに答えて、

相手の答えに対してさらに

「へー、それって昔△△みたいな経験があったりしたの?」

・・・

・・・

って深掘りをしていく方が記憶に残る

っていう経験。

結果的に得られた情報はどちらも同じなのに、

自分から「なんで?〜〜ってこと?」って深掘りをした場合の方が記憶に残っているっていう経験。

僕の解釈では、これも「Elaborative interrogation(精緻的質問)」の効果なんじゃないかと思います。

たぶんこういうことだと思う

おそらくこういうことでしょう。

新しい情報について、詳細や理由を説明されるだけでは「自分の外から与えられた知識」のままにとどまってしまう

けれど、

「これって〜〜と似ているな。同じ原理なんだろうな。」「これって・・とは違うよね。」といった具合で、

新しい情報を「自分の脳の中にあるもの」とリンクすることで、

記憶として保持されるし検索しやすくなる。

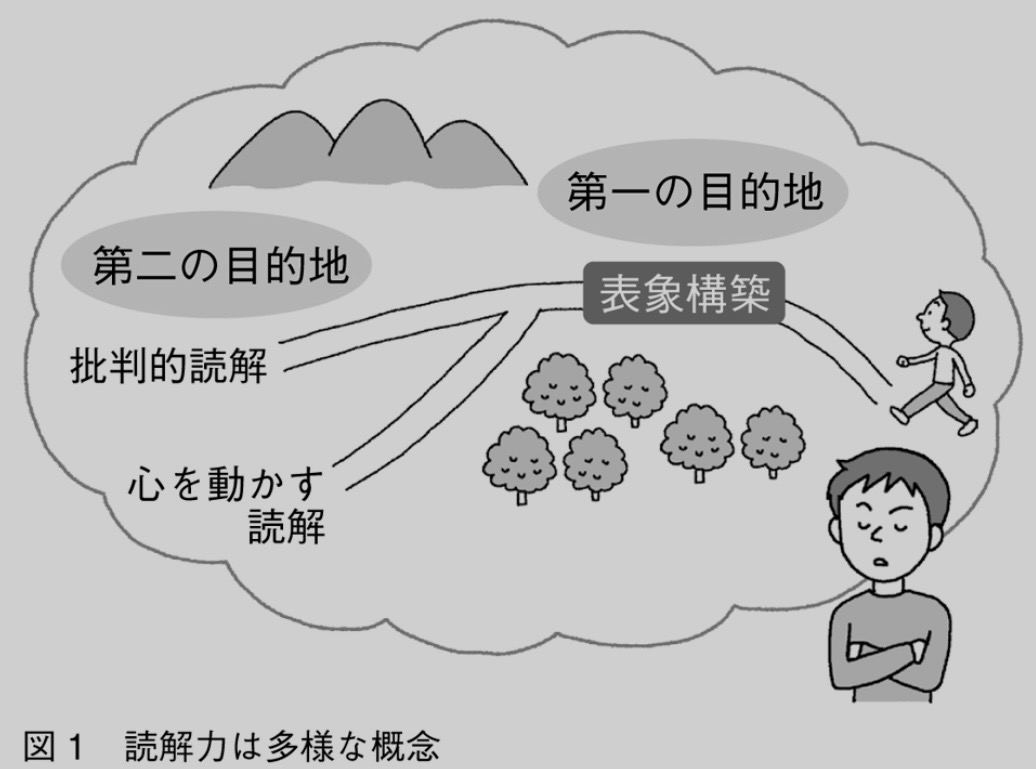

どうやら僕たち人間が「学習」する時には、

- 知識のネットワークを作る

- すでに持っている知識とつなげる

ということが行われているみたいなんですよね。

蜘蛛の巣とか鎖とかのイメージを持つといいかな

• • 疑問を抱き、その説明を考えることで、「木の枝葉末節から木の幹(=本質)の方に迫っていける」ということもあるかもしれません