こうやって定期テストの勉強計画を立てたら塾なしで学年1位をとれた

中学生・高校生の時、どのように定期テストの勉強計画を立てていたか?

について、誰かの役に立つかもしれないので書いておきます。

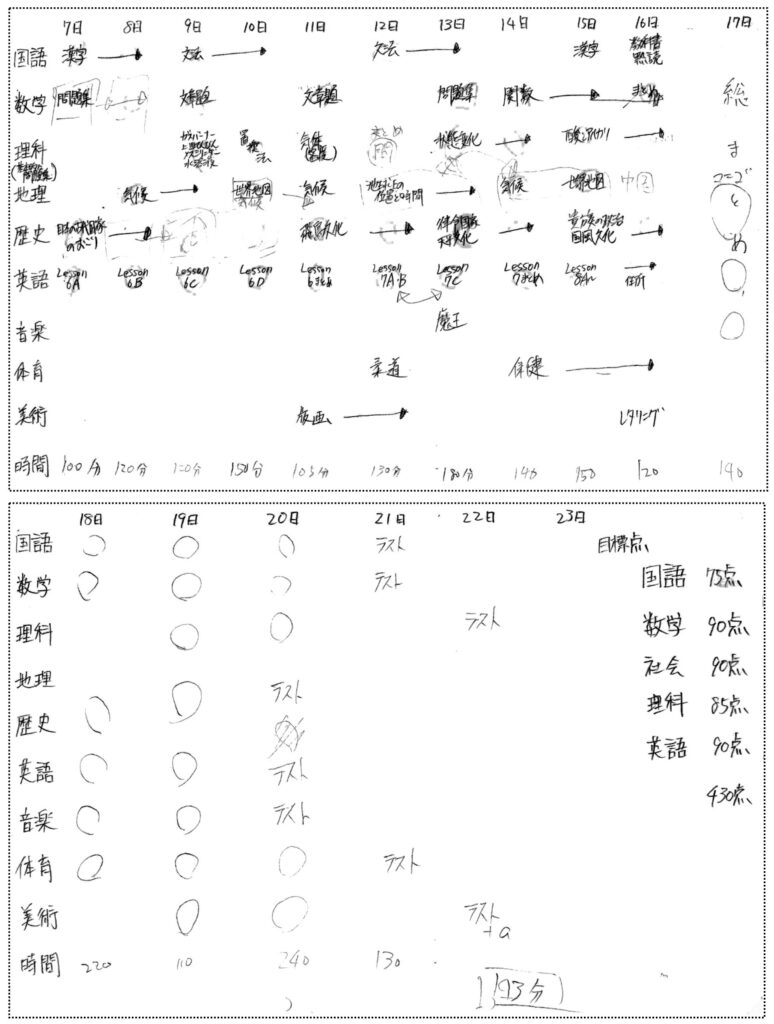

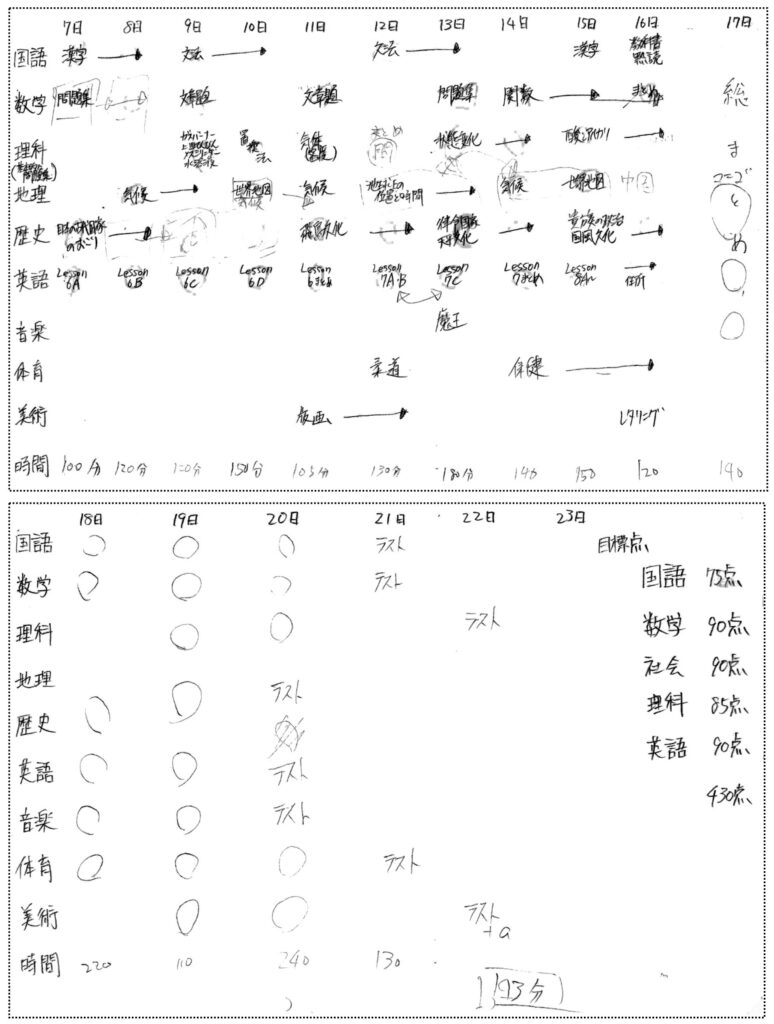

僕が中学1年生だった時の定期テスト計画表

今見ると大雑把な計画ですが・・・定期テスト2週間前になったらこんな感じで計画表を作って勉強をしていました。

以下、計画を立てる時に気を付けていたことです↓

定期テストの計画の立て方

学習できる時間を計算する

塾や習い事、食事など、絶対に外せない用事があると思います。

また、スマホをひたすらいじっていたり・・・など「けずれる時間」もあると思います。

それらをのぞいた時間=学習できる時間です。

自分は何時間勉強できるのか?をはっきりさせることが、計画を立てるときのスタート。

「頑張ればここまではできる」という計画を立てる

テスト勉強の計画を作る際は、「頑張ればここまではできる」計画にします。あまりにも厳しい計画にすると、最初からあきらめてしまうからです(2〜3日で破綻しがち)。

このちょうどいい具合の見極めが難しいのですが、余裕があれば少し厳しめに調整、計画通りいかなければ少し軽めに調整・・・といった感じで、実際にやりながら計画を必要に応じて修正する。

とは言っても、少しずつ遅れが出ることもあると思います。

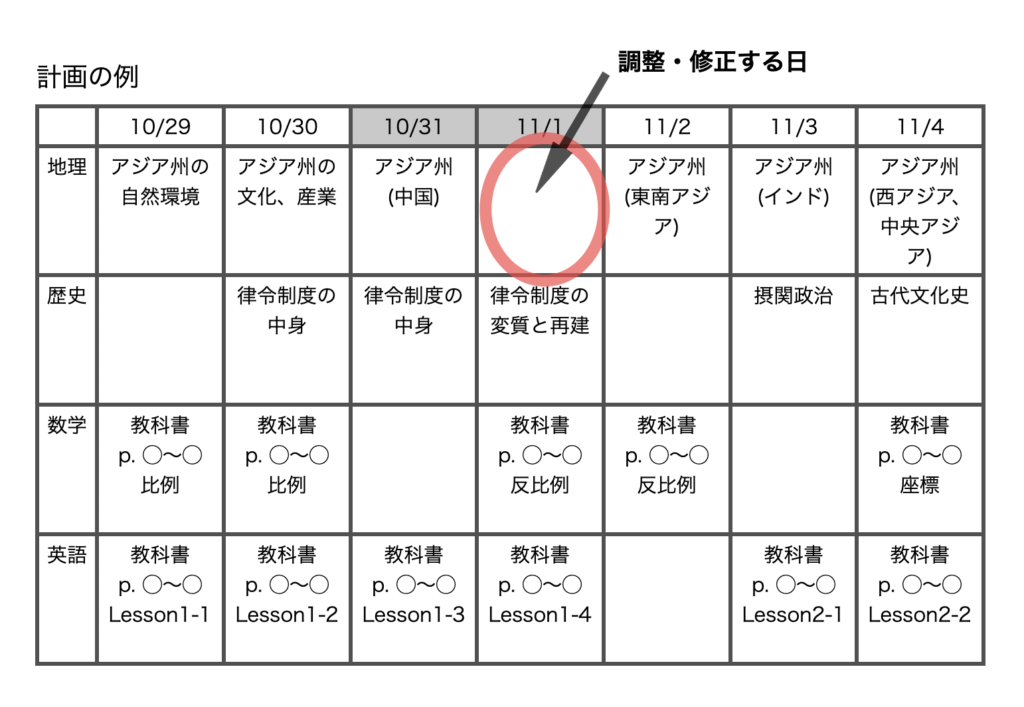

「調整・修正する日」を予定に組み込んでおく

少しずつ遅れが出ることを見越して、「調整・修正する日」を3~4日に1回入れます。毎日詰め詰めの計画を立てるのではなく、3〜4日に1回は空白の日を作る。

もし計画通りにいって修正する必要がないのであれば、この時間を復習の時間にあてたり他の教科の勉強に回したりします。

どこの何をやるのかを具体的に細かく計画する

例えば○月○日の枠に「社会の復習」と書くのはNG。「ワーク」とだけ書くのも良くないです。

具体的に何をやるのか?を書く。

試験日の3日前からは総復習の時間にする

テスト勉強をする際は、「人間は1回では完璧に理解できない・覚えられないものだ」という認識に立つ。自分を過大評価せず、むしろ過小評価する。

あまり自分に期待しすぎてしまうと、なかなか理解できない時や覚えられない時に自己嫌悪に陥ってしまいます。

自分にあまり期待しすぎない!どうせ1回では理解しきれないし覚えきれない!

「1回目は6割くらい理解すればいいや」「2回目・3回目ってやるごとに理解を深めていけばいいや」って感じでゆるく考えるのがおすすめ。

必ず出題範囲を全て終わらせる計画にする

その日にやることを具体的に細かく計画して、テストの日までに出題範囲の勉強が全て終わる計画にします。

例えば教科書p.10~40が範囲だった場合、試験日3日前までにp.40まで終わらせます。1日あたり約3ページ。

「社会の復習」とだけ書いて矢印をひっぱるだけの大雑把な計画だと、失敗する可能性が高くなる。

「そんなの当たり前でしょ!」って思うかもしれませんが、教員になって中学生のテスト計画を何百枚と見たところ、「全て終わらせる計画」を作れていない人が結構いました。計画段階ですでに破綻してしまっているわけです。

なんで計画を立てるのか?というと、「教科書p.35~40の勉強ができなかった」みたいなことが起こらないようにするためですよね。

なので、計画段階で「テストの日までに終わる」ようにちゃんと計算します。

こうやって勉強したら学年1位をとれた

こうやってテスト勉強したら塾なしで定期テスト学年1位をとれた

でも授業の方が大事

テスト勉強を必死でやる人よりも授業を頑張る人の方が成績が良い理由