【勉強法】スキーマとは?勉強が得意な人は、なぜスイスイ覚えられるのか?

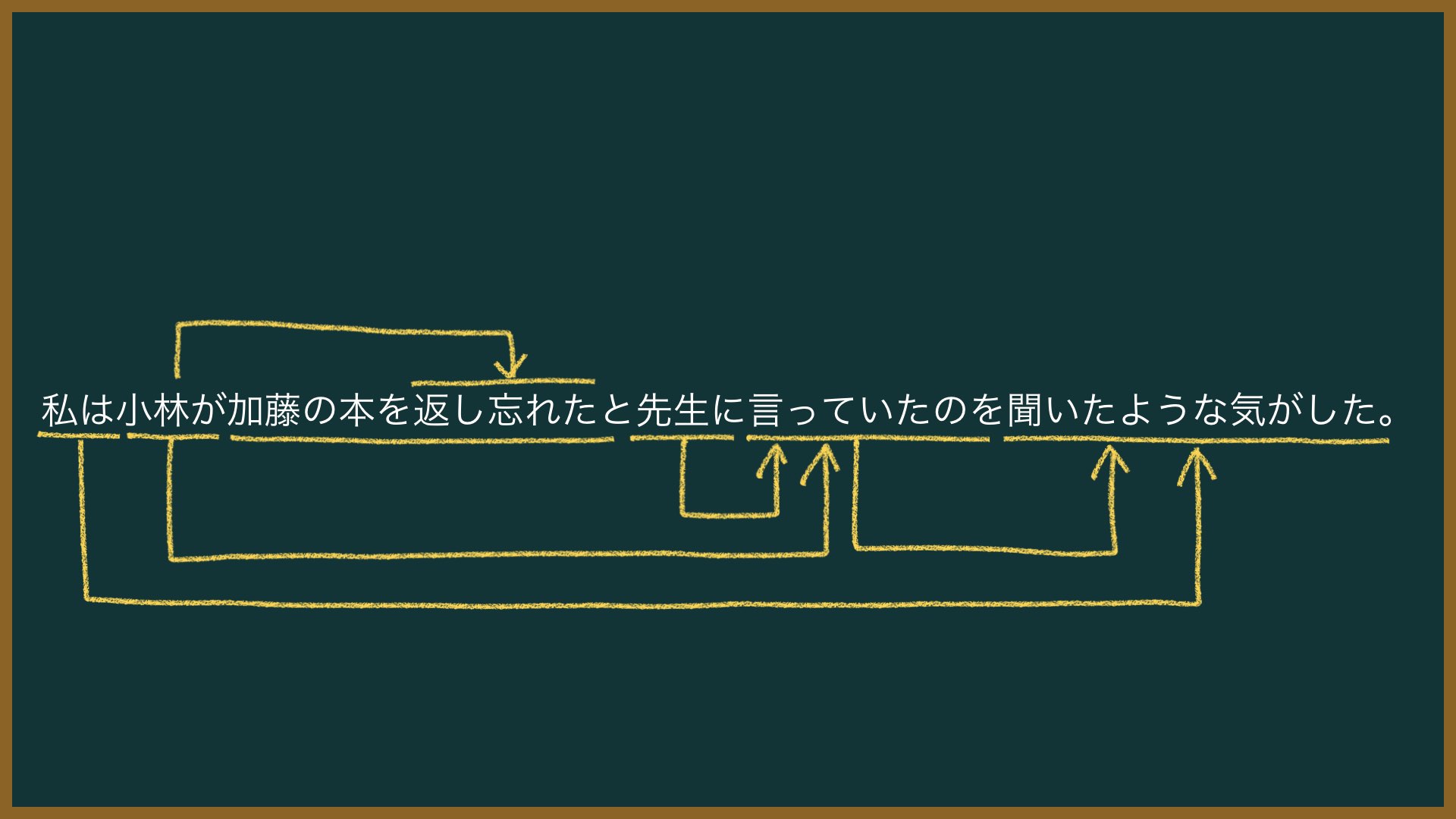

前回、「理解するってどういうこと?」というテーマで、「理解=結びつけること」だという話をしました。

外から来たもの(=新しい学習内容)が、

- 自分の頭の中にある「これまでの知識」とつながったり、

- 「自分の言葉」で説明できたりした時に、

「なるほど、そういうことか!」と実感する。

そんなふうに、“つながった感じ”がするとき、人は「理解できた」と感じます。

実はこの考え方、「スキーマ」という専門的な考え方とも関係しています!

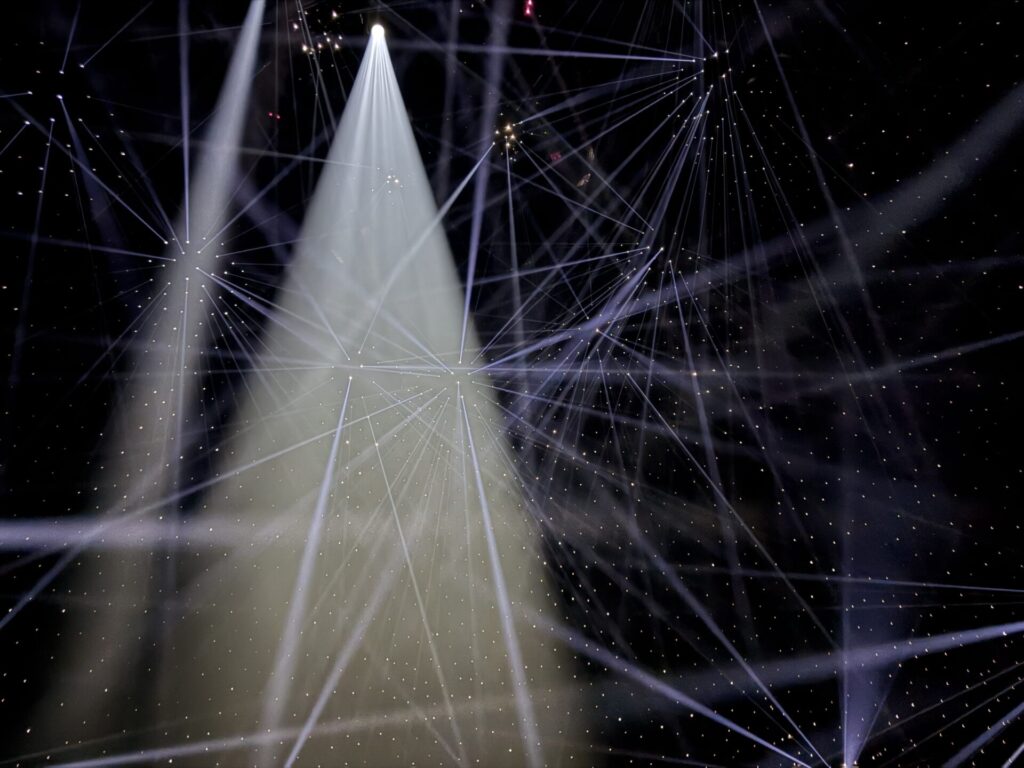

人の知識はバラバラではなく、つながっている

僕たちが何かを覚えるとき、全部をバラバラに覚えているわけではありません。

人間の頭の中の知識は、「意味のあるものどうし」がつながって、まとまりになって整理されています。

たとえば、「りんご」と聞いたとき、どんなことを思い浮かべますか?

「赤い」「甘い」「果物」「みかん」「青森」など、いろいろなことが思い浮かぶのではないでしょうか?

これは、「りんご」という言葉が、それだけでポツンと存在しているんじゃなくて、いろんな知識とつながっているからなんです。

このような知識のネットワーク的なまとまりを、「スキーマ(schema)」と呼びます。

スキーマとは?

スキーマとは、簡単に言うと「頭の中にある知識のまとまり」のことです。

僕たちは、生まれてからいろんなことを見たり聞いたりしながら、

- 「これは○○っぽいな」とか

- 「このあと、きっと××になるな」みたいに、

物ごとのパターンやルールを少しずつ覚えていきます。

たとえば、「おにぎりってだいたい三角で、ごはんでできてて、コンビニに売ってるよね」みたいな おにぎりに関する知識もスキーマの一つです。

何かを見たときにすぐに「あ、これはこういうものだな」と思えるのは、スキーマのおかげなんです。

なんで人間はスキーマを使うの?

スキーマには、頭の中を整理してくれる大きなメリットがあります。

ここでは2つ、説明します。

必要な知識をすばやく思い出せる

頭の中にある知識がバラバラじゃなく、まとまりになって整理されていると、「今、これが知りたい!」と思ったときにすぐに思い出せます。

たとえば、文房具をきちんと分類して収納している引き出しを想像してみてください。

「赤いペンどこだっけ?」と思ったとき、ちゃんとペンのコーナーがあればすぐに見つかりますよね。

スキーマもそれと同じで、「頭の中の“知識の引き出し」が整っていると、必要な知識をスッと取り出すことができるんです。

新しい情報も受け取りやすくなる

スキーマがあると、新しく学ぶことも覚えやすくなります。

たとえば新しい文房具を買ったときも、「これはシャーペンだから、シャーペンの引き出しに入れよう」ってすぐに判断できますよね。

それと同じように、頭の中にも「これは○○の仲間だな」「□□に似てるな」と思える“引き出し”があると、新しい知識もスッとおさまってくれるんです。

だから、丸暗記するよりもずっとラクに、知識を身につけられます。

丸暗記はスキーマがない状態

逆に言うと、スキーマがないまま覚えようとするのが丸暗記です。

知識がバラバラでつながっていないと、それはただの「文字のならび」や「数字のメモ」にすぎません。

意味のあるつながりがないので、覚えにくいし、すぐに忘れてしまうんです。

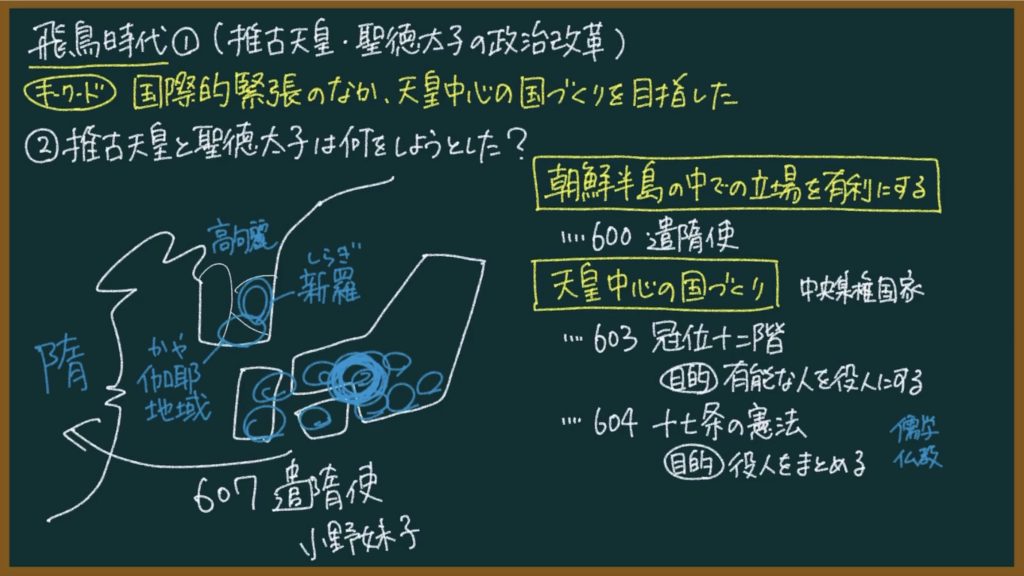

たとえば、日本の歴史に出てくる「十七条の憲法」。

何も考えずに「聖徳太子が作った十七条の憲法…」と丸暗記しても、すぐに「え、なんだっけ?」となってしまいがちです。でも、

- 「当時の日本は・・・で、みんなでまとまるためにルールが必要だった。だから、十七条の憲法が作られた」

こんな感じで、「ルールって、そもそもどういうときに必要になるんだっけ?」というところまで考えると、ぐっとイメージがわきやすくなります。

こうやって、新しい知識を「頭の中にある知識のまとまり=スキーマ」に結びつけると、自然と理解しやすくなるし、忘れにくくなるんです。

「勉強が得意な人」は、覚えない努力をしている

僕の実感として、勉強が得意な人ほど、なるべく覚えないように工夫していると思います。

どういうことかというと、

- 「これはあれと似てるな」

- 「この知識は、あの知識の仲間だな」

というふうに、すでに知っていることと新しい知識を結びつけて覚えているんです。

つまり、ただ暗記するのではなく、知識どうしを関連づけて、頭の中に「まとまり」を作っている。

それが結果として、忘れにくさや知識の多さにつながっているんだと思います。

まとめ

スキーマという考え方からもわかるように、学びとは「知識を結びつけてネットワークを作ること」です。

新しいことを学んだら、できるだけ

- 「これって要するに○○のことだよね?」

- 「△△と似てるな」

と考えてみましょう。

そうすることで、理解が深まり、記憶にも残りやすくなります。

では次回は、こうした「つなげる勉強」をするにはどんな工夫があるのか?

もっと具体的なやり方を紹介していきます!

参考文献

市川伸一(2013). 『勉強法の科学 心理学から学習を探る』. 岩波書店.