【勉強法】「理解する」ってどういうこと?勉強のカギは「結びつける」ことにある

「学習内容をしっかり理解する」って、よく聞きますよね。

でも、そもそも「理解する」ってどういうことなのでしょうか?

「理解」とは「結びつける」こと

勉強していて「なるほど、わかった!」って思えるときって、ただ単に知識を丸暗記したときじゃなくて、

新しく学んだことが自分の頭の中にある「これまでの知識」とつながったときじゃないでしょうか。

- 「ああ、これはあのときのアレと似てるな」

- 「ってことは、こういうことなんじゃない?」

- 「なるほど、そういうことか!」

こんなふうに、自分なりに言いかえたり、たとえたりしながら「わかった」と思えたとき。

それが「理解した」という状態です。

すぐ忘れる理由

逆に、新しい知識が頭に入ったとしても、それが今まで知っていたこととつながっていなかったり、自分の言葉で説明できなかったりする場合は、「理解した」とは言えません。

その知識は、「今まで知っていたこと」や「自分の言葉」と結びついていないので、時間がたつとすぐにどっかに行ってしまいます(=忘れてしまいます)。

「理解する」とは、「新しく学ぶこと」を「これまでの知識」や「自分の感覚・ことば」を結びつけることなんです!

イメージで理解!

「理解」を、ちょっと変わったたとえ話で説明したいと思います。

自分の体に、たくさんの「小さな小人」が乗っているところを想像してください。

この小人たちは、これまでにあなたが身につけた知識や経験です。

小人たちは、仲のいいグループごとに集まって、手をつなぎながらあなたの体にしっかりしがみついています。

こうしてバラバラにならず、「自分のもの」(=記憶)として残っているんですね。

さて、ある日、新しい小人(新しい知識)がやってきます。

でもこの子は、まだ誰とも手をつないでいません。誰かとつながらないと、すぐにスルッと体から落ちてしまいます。

そこで、新たな小人を仲間にするために、新たな小人のことをじっくり観察してみましょう。

すると、「あ、この子はあのグループと似てるかも!」と気づきます。

そこで、新しい小人をその仲間のグループの中に入れて、手をつながせます。

こうして新しい小人は、ほかの小人たちとつながり、あなたの中にしっかり残るようになります。つまり、新しい知識が「自分のもの」になるんです。

これが「理解する」ということです。

難しいことが理解できないのはなぜ?

たとえば、小さな子にアインシュタインの「相対性理論」をそのまま説明しても、まず理解できません。(ってか僕もわかりません…)

それは、その人の中に「相対性理論」を理解するためのフックのようなもの(=既に持っている知識)がまだないからです。

理解とは「結びつける」ことです。

でも、理解が難しい「相対性理論」だって、日々の実感や疑問と結びつけて説明できれば理解できる可能性は高まります。

だから、結びつけるためのフックをたくさん持つために、いろんなことに興味を持って、経験して、いろんな角度から見て、いろんな知識を身につけることが大事なんです。

自分の言葉で語ると、理解が深まる

ちなみに、さっきの「小人のたとえ話」は、僕がこの文章を書きながら思いついたものです。

変なたとえ話でしたが、さっきのように「自分なりの言葉で説明してみる」ことこそが、まさに「理解を深める」作業なんです。

- 自分なりに言いかえる

- たとえてみる

- 誰かに説明してみる

これらはすべて、「理解したい内容」を頭の中にある自分の言葉との結びつける作業です。

だから、勉強した内容を「自分の言葉で説明できるか?」を試してみるのはすごく効果的です。

まとめ

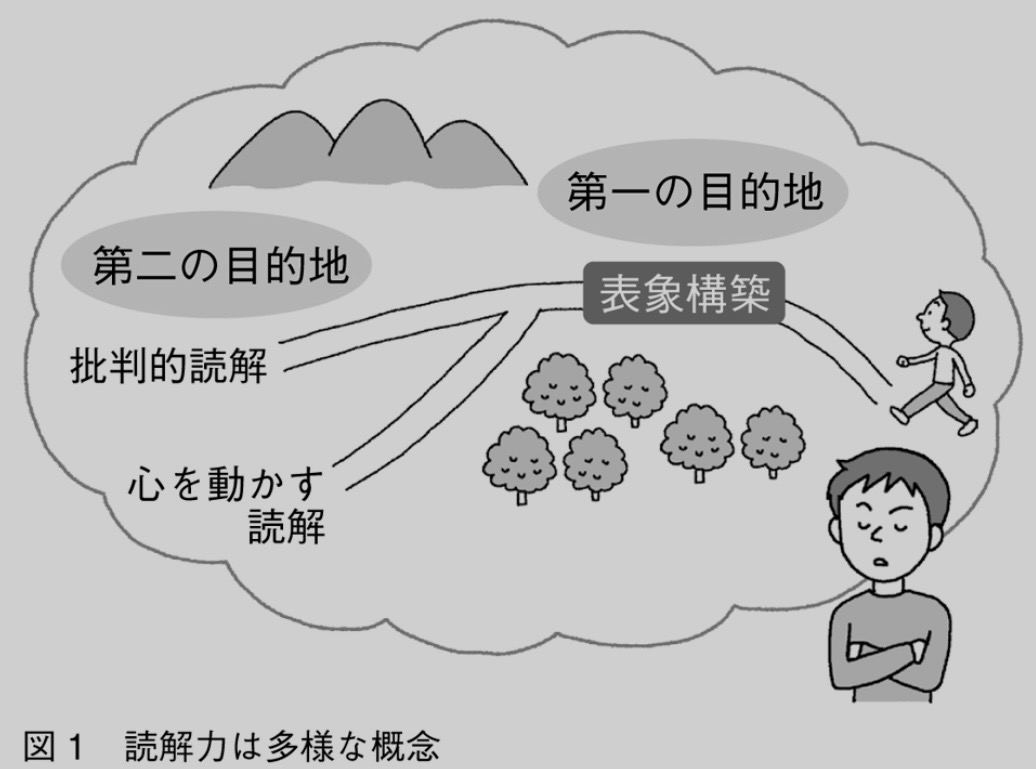

最後に、『学びとは何か』(今井むつみ著)という本の一節を紹介します。

「知識は、互いに関係づけられない断片がドネルケバブのようにどんどん貼り付けられるのではなく、要素が互いに関係づけられる形で、構造を持ちながらシステムとして成長していくのである。」

ちょっと難しい表現ですが、理解とは「結びつける」ことだ、ということです。

→スキーマとは?勉強が得意な人は、なぜスイスイ覚えられるのか?