地租改正の

- 目的

- 内容

- 結果

について説明します!

この記事の信頼性

僕(もちお)は、元社会科教員。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

僕(もちお)は、東大入試で日本史を選択。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

地租改正とは【1873年〜】

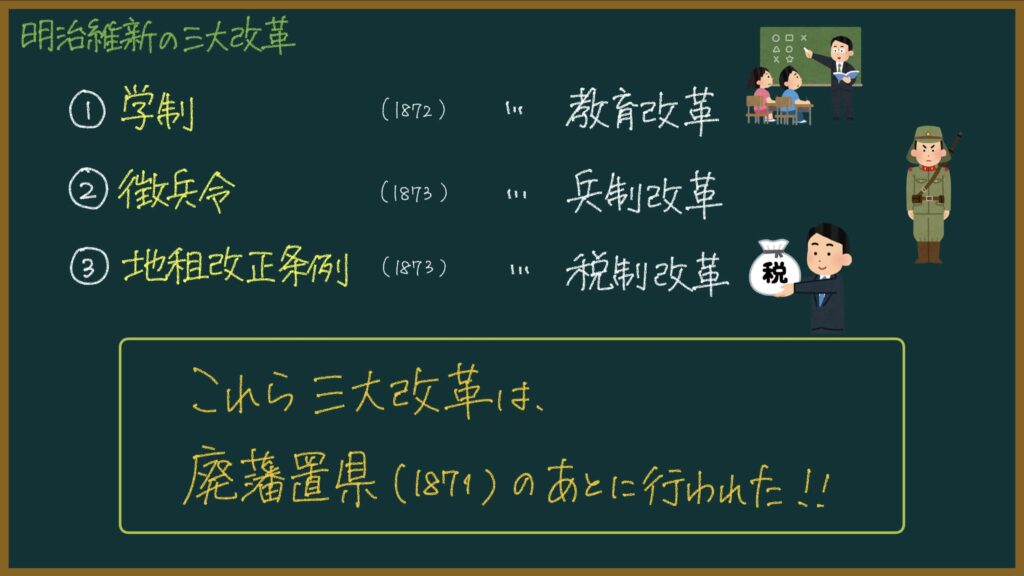

地租改正は、明治維新の三大改革のなかの一つである税制改革に位置付けられる政策です!

| 学制(1872年) | 教育改革 |

|---|---|

| 徴兵令(1873年) | 兵制改革 |

| 地租改正条例(1873年) | 税制改革 |

地租改正の目的

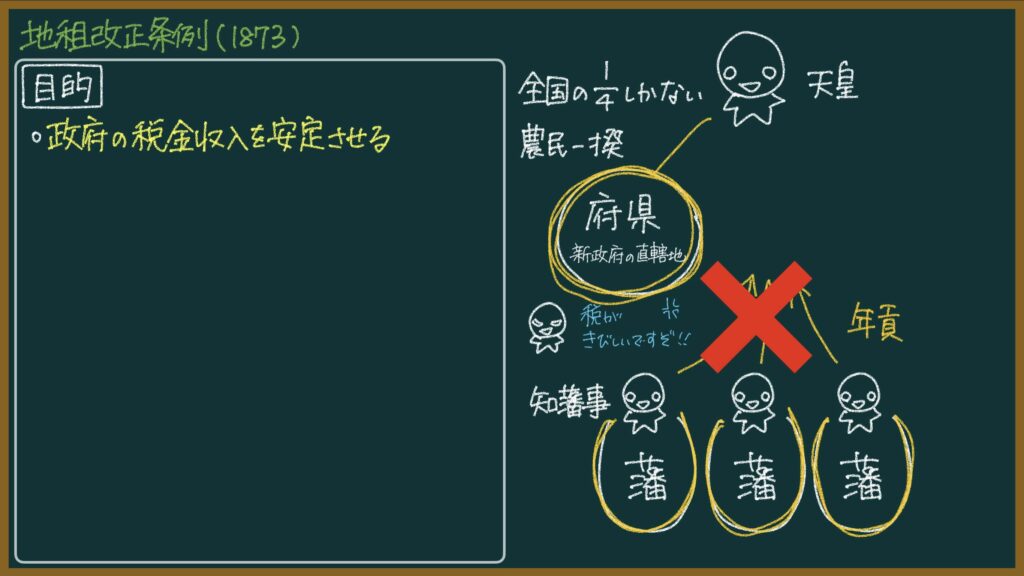

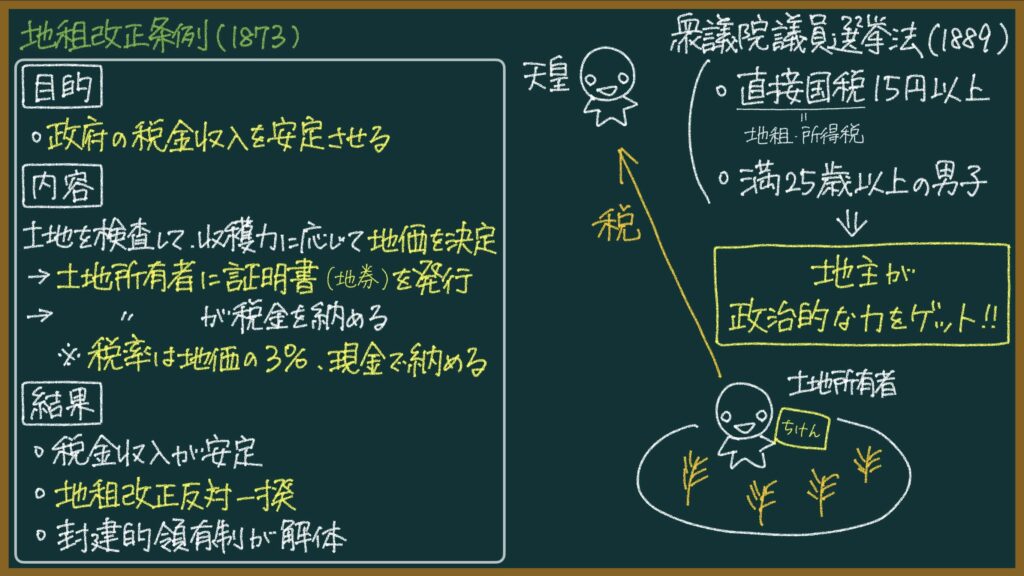

地租改正の目的は、「明治新政府の税金収入を安定させること」でした。

ちょっと過去の話をすると、

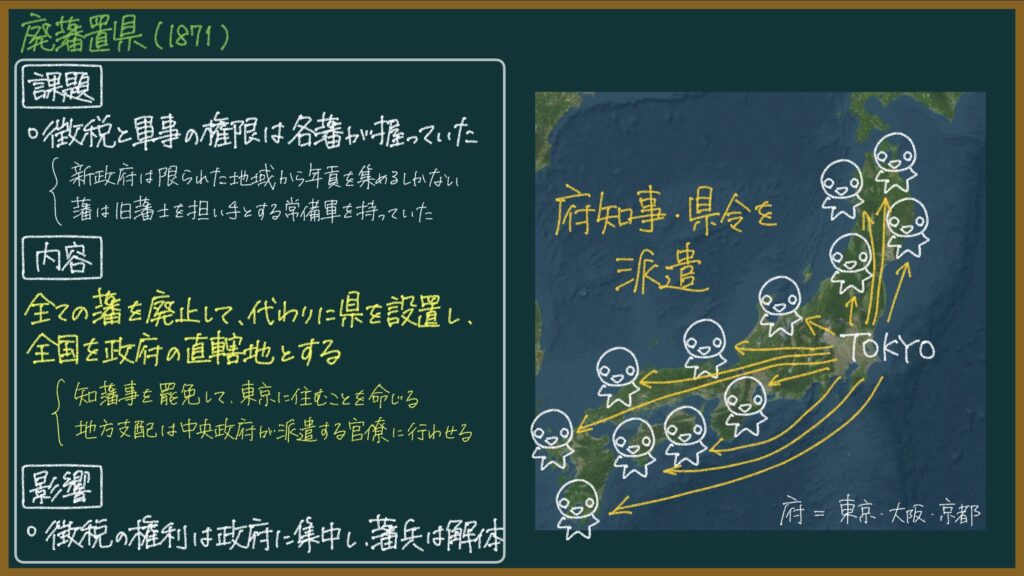

廃藩置県の前までは、日本各地の藩も年貢を集める権利を持っていて、その年貢は新政府に納められるわけではありませんでした。

だから明治新政府は、政府が直接支配した土地からしか年貢を集めることができなくて結構苦しかったんです。

ですが、思い切って廃藩置県を行った結果、日本各地から税金を集める権利は明治新政府に集中することになりました。

じゃあこれでOKだったか?というと、決してそんなことはなく・・・

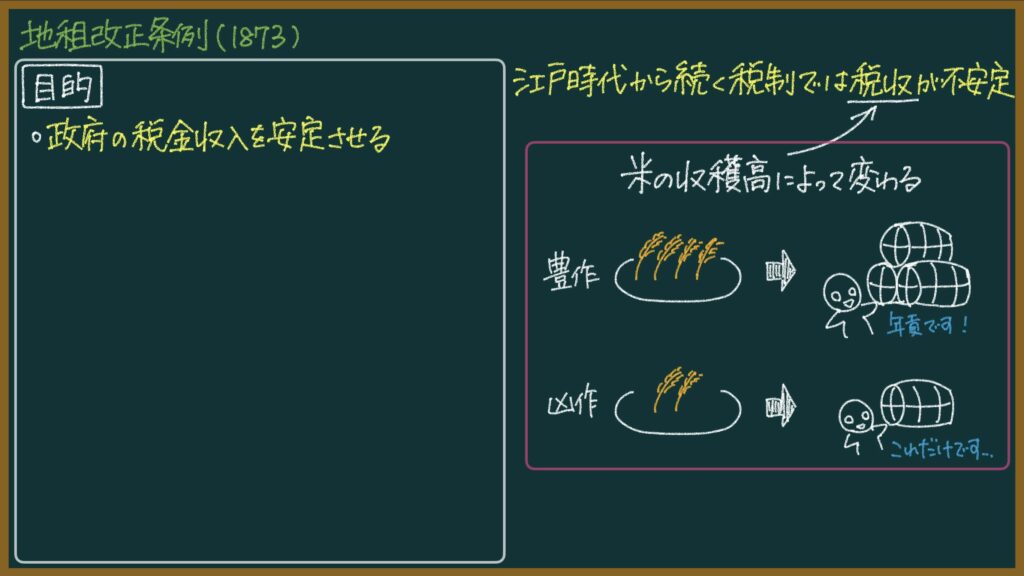

当時の税金収入はとっても不安定だったんです。

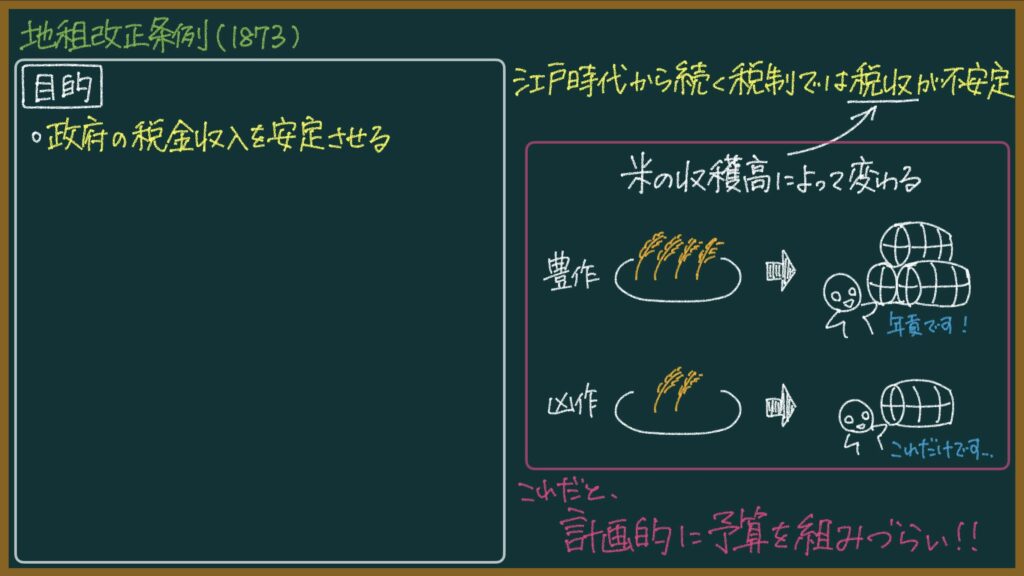

なぜかというと、江戸時代から続く税金の制度は「税収が米の収穫高に応じて変わる」という制度だったからです。

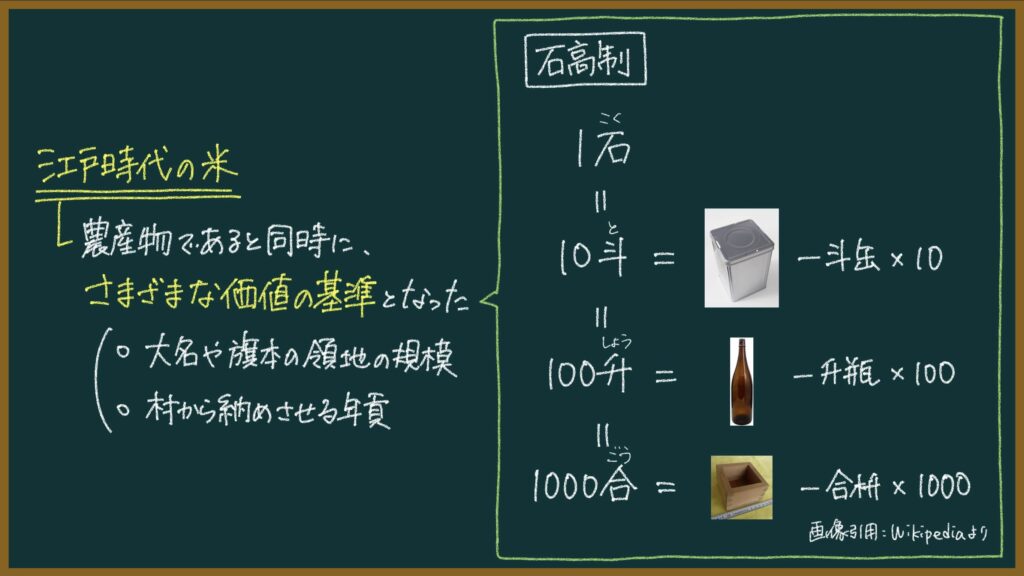

豊臣秀吉が行った太閤検地によって、土地の生産力を石高(米の生産量)で表し、その石高に応じて年貢を課すことになりました。

江戸時代もこのシステムが採用されていて、明治新政府ができた後もこのシステムがそのまま受け継がれていました。

このシステム(豊作の時と凶作の時で納められる年貢の量が変わるシステム)だと、税金収入は不安定って言えますよね。

じゃあ税金収入が不安定だと何が困るのでしょうか?

(自分の頭で考えてみたい人は、ちょっとここでストップして考えてみてください!)

答えを言うと、

税金収入が不安定だということは「政府が計画的に予算を組むことができない」という意味で困ったことでした。

お小遣いを「毎月500円」もらえる場合、(金額は少ないかもしれないけど)子供にとっては「収入が安定している」と言えます。

この場合、来月また500円入ってくることが確実なわけなので、子供はいろいろと計画を立ててやりくりすることができますよね。

(例)今月はマンガを買うために200円使って、残りの300円は貯金して、来月は300円+500円=800円でスタバに行こう!みたいな感じです。

ところが、「お小遣いの金額が毎月お母さんの機嫌によって変わる」という場合だったらどうでしょうか。

先月はお母さんの機嫌が良かったから800円もらったけど、今月はお母さんがブチギレてたから10円しかもらえなかった、、、って感じで収入が不安定だと、

「今月はマンガを買うために200円使って、残りの300円は貯金して、来月は…」みたいに計画的にお金を使うことができないですよね。

このように、毎年どれくらいの収入(税収)があるのかわからないと、政府は計画的に予算を組むことができないのでとても困るのです。

そこで、税金収入を安定させることを目的に、地租改正が行われました。

※ちなみに、地域(旧藩)によって税額が異なっていたので、全国統一の税制を確立する!というのも地租改正の目的の一つでした。

関連:江戸幕府の幕藩体制

じゃあどんな内容だったのか?

地租改正の内容

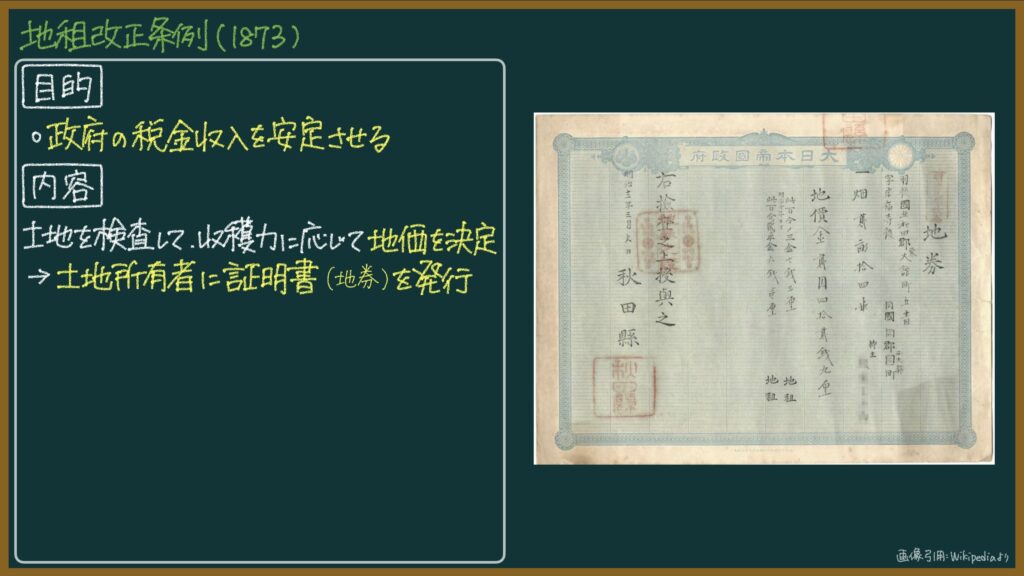

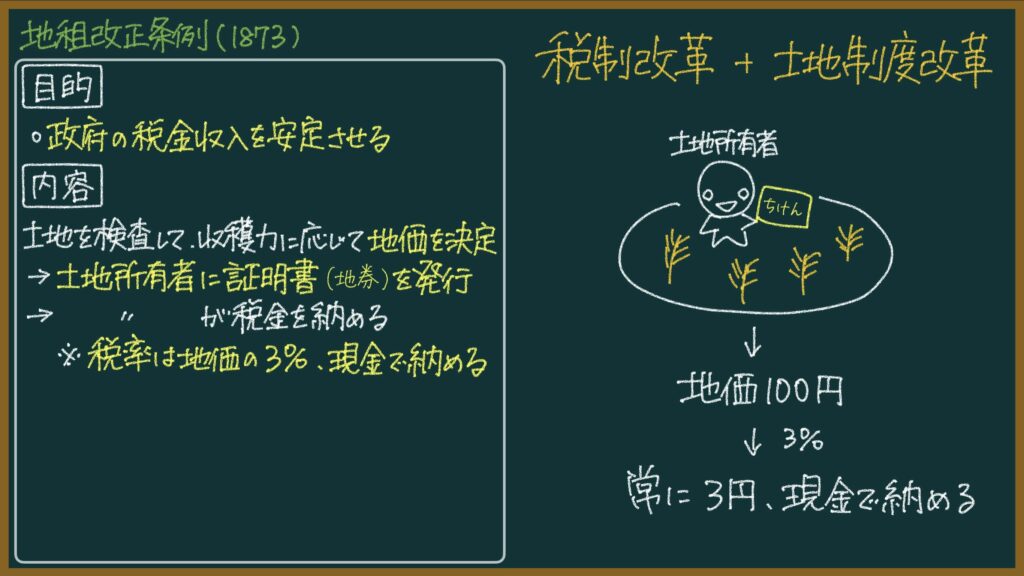

1873年に出された地租改正条例によって、以下のような仕組みが整備されました。

- 土地を検査して、その土地の収穫力に応じて地価を決める

- 土地の所有者に「この土地はあなたのもので、この土地の地価は◯円ですよ」って書かれた証明書(地券)を発行する

- 地券を持っている人(土地所有者)が税金を納める

- 税率は地価の3%で、現金で納める

※むっちゃ大事なのでイメージしながら3回くらい読むべし

こんな感じで、地租改正には税制改革っていう側面だけじゃなくて土地制度改革っていう側面もありました。

地租改正が行われる前からどう変わったのか?(=違い)をまとめるとこんな感じです。

| 地租改正前 | 地租改正後 | |

| 納税方法 | 物納 or 金納 | 金納 |

| 税率 | 石高(収穫高)に依存 | 地価の3%(定額) |

| 納税者 | 村 | 地券所有者(土地所有者) |

地租改正の流れ

一応、地租改正の流れを説明しておきます!

1871年:田畑勝手作りを許可

=農民は作る農作物を自分で決められるようになりました。

↓

1872年:田畑永代売買の禁令を解く

=江戸時代は土地を売ったり買ったりしてはいけないことになっていたけど、それを許可しました。そして、地券を発行して土地の所有権をはっきり認めました。

↓

1873年:地租改正条例

※改めて地券を発行。

↓

1875年:地租改正事業が本格化

↓

地租改正反対一揆が発生

↓

1877年:地租を地価の3%から2.5%に引き下げる

↓

1881年:土地改正事業がほぼ完了

↓

(1898年:地租を地価の2.5%から3.3%に引き上げる)

関連:日清戦争と軍備拡張予算

地租改正の結果

地租改正の結果どうなったのか?について、3つ説明します!

②地租改正への反対運動が起きた

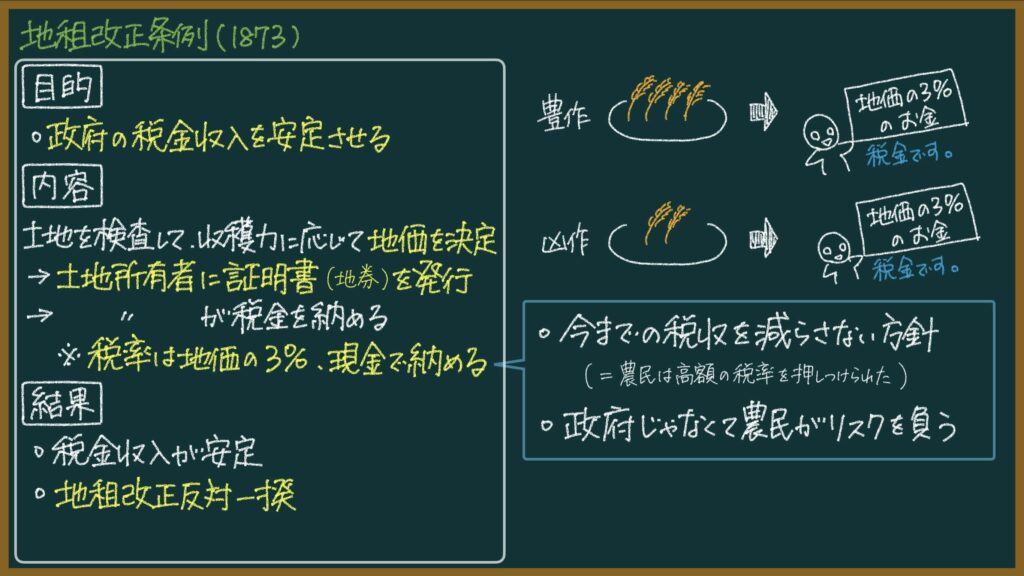

地租改正は、

- 今までの税収を減らさない方針で進められた(=農民は高額な税率を押し付けられた)

- 政府じゃなくて農民がリスクを負う仕組みだった

ので、農民は「負担を減らせ!」って不満を抱きました。

「政府じゃなくて農民がリスクを負う仕組みだった」っていうことについてくわしく説明すると、、、

地租改正によって、納める税の量は一定になって現金で納めることになりました。豊作であろうと凶作であろうと、定額・金納です。

そうなると、農作物の価格が変動した時に影響を受けるのは農民ですよね。税を納めるためには農作物を換金して現金をゲットしなきゃいけないので、税を納める際はその時の農作物の価格にかなり左右されることになるわけです。

もし政府がお米で税を納めてもらって、政府自身が換金しなきゃいけない場合は、価格変動リスクを政府が引き受けているってことになるわけですが、そうではありません。地租改正によって定額・金納の仕組みに変わったので、価格変動リスクを引き受けるのは農民です。

こういう仕組みだったので、農民の負担を軽くしてあげればまだ反発は起きなかったのかもしれません。

ところが、地租改正は今までの税収を減らさない方針で進められました。

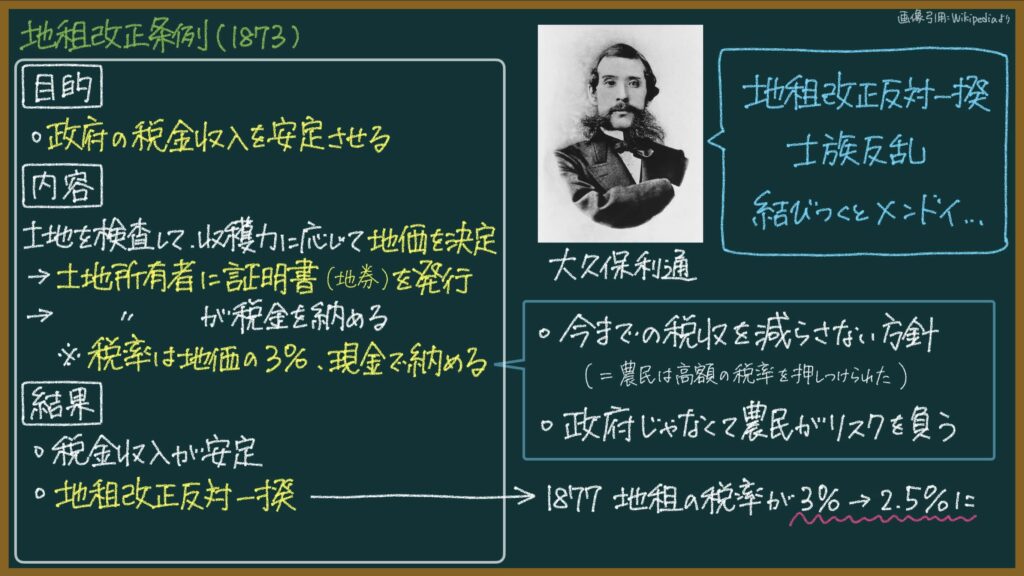

ってことで、農民は「負担を減らせ!」っていう反対運動を起こしました。これを地租改正反対一揆と言います。

この結果、1877年には地租の税率が3%から2.5%に引き下げられることになりました。

※実は同時期に元武士の反乱(士族反乱)が盛り上がっていました。そこで政府の大久保利通は、「地租改正反対一揆と士族反乱が結びつくと面倒だぞ…」って考えて、税率を下げることを決定したらしいです。

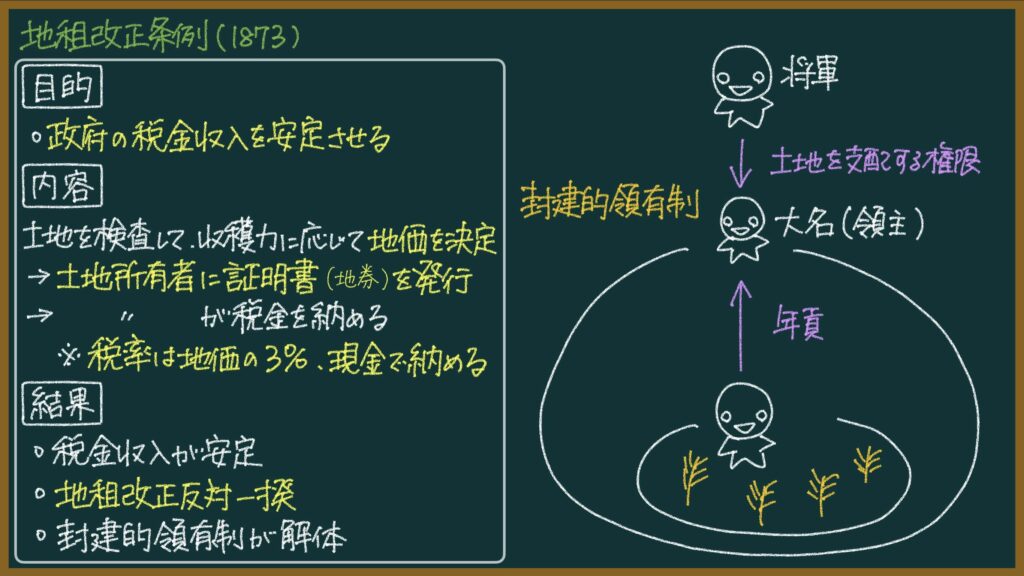

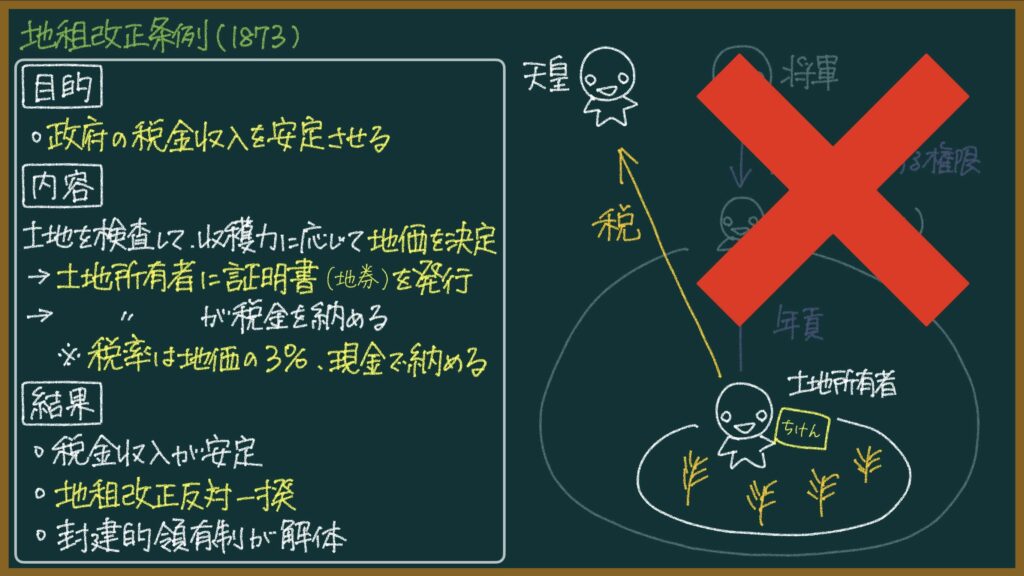

③封建的領有制が解体した

「この土地はタロウ君の土地」「この土地はジロウ君の土地」って感じで土地の所有権が明確になったので、

将軍が大名などに土地を支配する権限を与えて、領主(大名など)がその土地と人々を管理し、その土地の人々は領主(大名など)に年貢を納める

っていう、本当の所有者がよくわからない複雑な仕組み(封建的領有制)が解体されました。

土地の所有者が明確になって(土地が完全に個人的な財産になって)、一人一人の土地所有者が政府と直接結びつくようになった、っていうようなイメージです。

※ちなみに、1889年に制定された衆議院議員選挙法では、直接国税(=地租、所得税)を15円以上納めている満25歳以上の男子が有権者とされました。なので、地租改正によって土地所有者(=地主)が納税義務者となったことは、のちのち地主が選挙権を持って、地主が政治的な力を獲得することをもたらしたと言えると思います。

動画でも解説

日本史の記事・動画一覧はこちら

参考文献

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。