不登校の生徒におすすめな通信教育まとめ【小学・中学・高校】

不登校の生徒におすすめな通信教育をまとめました!

不登校の生徒をターゲットにしている通信教育はほとんどない

まず大前提として、

- 小学生向け・中学生向け・高校生向けの通信教育はたくさんあるけれど、

- 不登校の子供をターゲットだと銘打っている通信教育はほとんどありません。

ただ、通信教育を使って自宅学習をすることで、

学校に登校していなくても出席扱いになる場合があります。

不登校でも出席扱いになる条件

「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合、出席扱いになる条件」に関する文科省の発表を抜粋してまとめました↓

①その学習活動が、以下の要件を満たす

- (1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

- (2)ICT(コンピュータやインターネット、遠隔教育システムなど)や郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。

- (3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。

- (4)当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。

- (5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について、その状況を十分に把握すること。

- (6)基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。

- (7)学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。

↓

②学校の長が、以下の判断をする

- (1)その学習活動が、自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるような学習活動である

- (2)その学習活動が、当該児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切である

↓

出席扱いになる!

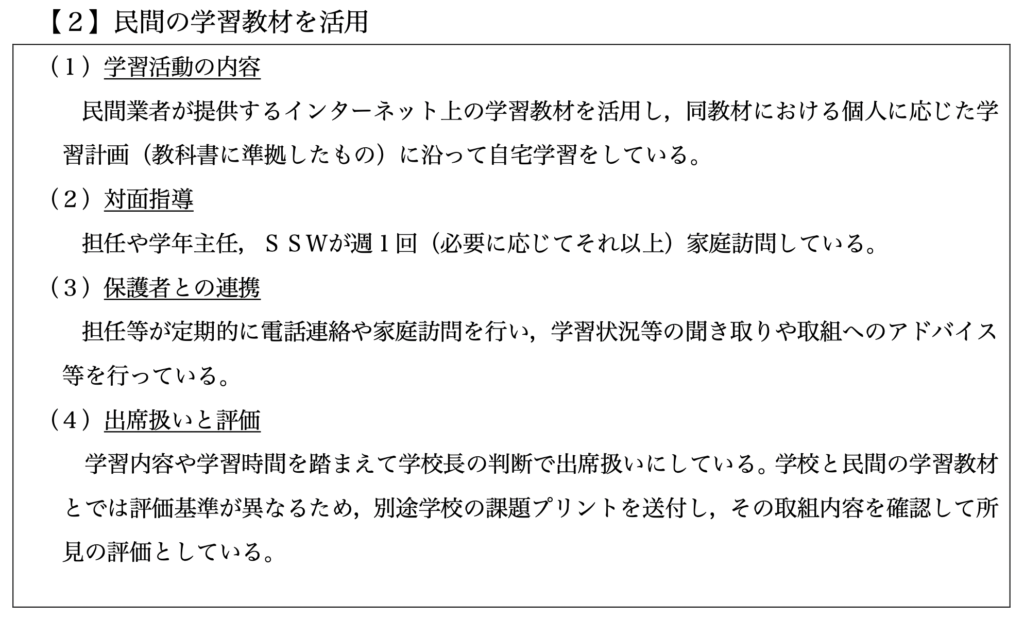

参考事例がこちら(公式情報)。

- ICT等を活用した学習活動の例

-

1 ICT等を活用した学習活動とは例えばどのようなものがありますか。

○ 「ICT等を活用した学習活動」には,インターネットのほか,郵送や電子メール,FAXなどを活用して提供されるものも含まれ,例えば次のような例があります。

・民間業者が提供するICT教材を活用した学習・パソコンで個別学習できるシステムを活用した学習・教育支援センター作成のICT教材を活用した学習・学校のプリントや通信教育を活用した学習・ICT機器を活用し,在籍校の授業を自宅に配信して行う学習(同時双方向型授業配信やオンデマンド型授業配信)

引用:義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

- 計画的な学習プログラムとは

-

5 計画的な学習プログラムとはどのようなものですか。

○ 学年や個々の学習の理解の程度に応じたものであり,在籍校の年間指導計画に準拠した形で月ごとや学期ごとなどある程度長期的な計画になっていることが望ましいと考えています。民間業者が提供する教材を活用する場合などは,あらかじめ決められている学習プログラムを活用してもかまいません。

引用:義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

- 法令等の全文はこちら

-

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律

第七条 文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。

不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

1趣旨 不登校児童生徒の中には,学校への復帰を望んでいるにもかかわらず,家庭にひきこもりがちであるため,十分な支援が行き届いているとは言えなかったり,不登校であることによる学習の遅れなどが,学校への復帰や中学校卒業後の進路選択の妨げになっていたりする場合がある。このような児童生徒を支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たした上で,自宅において教育委員会,学校,学校外の公的機関又は民間事業者が提供するICT等を活用した学習活動を行った場合,校長は,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。

2 出席扱い等の要件 義務教育段階における不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行うとき,当該児童生徒が在籍する学校の長は,下記の要件を満たすとともに,その学習活動が,当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず,自ら登校を希望した際に,円滑な学校復帰が可能となるような学習活動であり,かつ,当該児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合に,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができる。

(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

(2)ICT等を活用した学習活動とは,ICT(コンピュータやインターネット,遠隔教育システムなど)や郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。

(3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は,当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。

(4)学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。なお,学習活動を提供するのが民間事業者である場合には,「民間施設 についてのガイドライン(試案)」(別添3)を参考として,当該児童生徒にとって適切であるかどうか判断すること。(「学習活動を提供する」とは,教材等の作成者ではなく,当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。)

(5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について,例えば,対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり,学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施したりするなどして,その状況を十分に把握すること。

(6)ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは,基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。なお,上記(3)のとおり,対面指導が適切に行われていることを前提とすること。

(7)学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。

不登校でも出席扱いになる通信教育

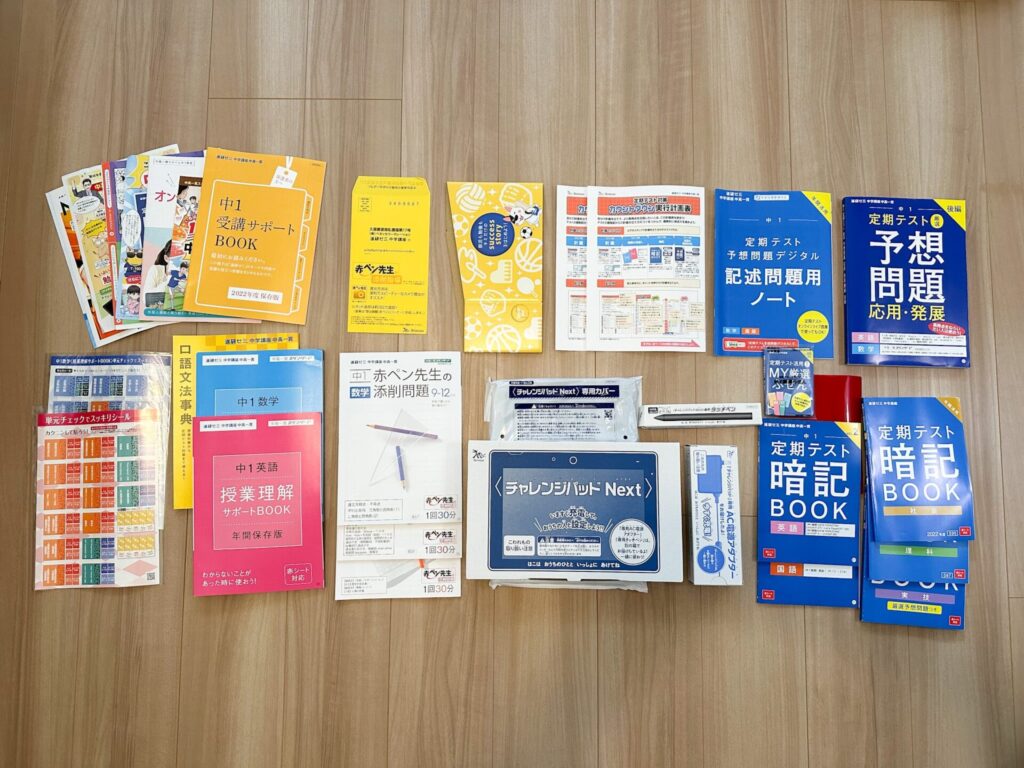

進研ゼミ

「人の指導」「モチベーション管理」に強みがある通信教育。

単なる教材だけでなく、添削指導・ライブ授業・質問できる仕組み・努力賞制度などが充実しています。

「勉強ってなかなかやる気が出ないよね・・・でもそんな子供をなんしてもサポートするんだ!」っていう意志が感じられる通信教育です。

進研ゼミの特徴

進研ゼミは勉強が苦手な人から得意な人まで、幅広くターゲットにしている

サービスが手厚い(やるべき学習の提案、学習計画、定期テスト対策、質問サービス、添削指導、実力テスト、受験対策などなど)

それなのに安い(=コスパがいい)

すらら

他の通信教育とはコンセプトがだいぶ異なります。

- 勉強が苦手な生徒、不登校や発達障害の生徒をターゲットにしている

- 子供の学習への保護者の関わりを前提としている

- 子供の学習を見守る保護者をサポートしてくれる

すららの特徴

すららでは子供の学習に保護者が関わることが前提とされている

保護者へのサポートが手厚い

Z会

より高い目標に向けて頑張りたい人向けの通信教育。

進研ゼミと同様、様々なサービスを提供していて、「勉強を頑張りたい人をしっかりサポートするんだ!」っていう意思が感じられます。

が、進研ゼミと真っ向勝負にならないように、「勉強が得意な人」をターゲットにしている感じがします。

Z会の特徴

Z会は勉強が得意な人をターゲットにしている

トップレベルを目指す人向けの教材が用意されている

スマイルゼミ

教材はタブレット1台に全部詰め込んで他の教材は一切送らない、という徹底ぶり。潔い。

「学習教材がタブレットに全部詰まっていればそれで十分!」っていう合理的な人向け。

スマイルゼミの特徴

スマイルゼミは教材はタブレット1台に全部詰め込んで他の教材は一切送らない通信教育

勉強が苦手な人から得意な人まで、幅広くターゲットにしている

進研ゼミのような努力賞制度・質問サービス・添削指導は用意されていない

スタディサプリ

スタディサプリは自分が持っているスマホ・タブレット・パソコンを使って学習するスタイルです。

YouTubeを見たりInstagramを見たりしたくなる・・・っていう誘惑に常に勝ち続ける必要があります。

勉強中にLINEや登録チャンネルの新動画の通知が来たりした時に、結構心が揺れそう。

スタディサプリの特徴

スタディサプリは自分が持っているスマホ・タブレット・パソコンを使って学習するスタイル

YouTubeを見たりInstagramを見たりしたくなる・・・っていう誘惑に常に勝ち続ける必要がある

でも、質の高い授業動画がたくさん用意されている

圧倒的に安い