国風文化について説明をします!

この記事の信頼性

僕(もちお)は、元社会科教員。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

僕(もちお)は、東大入試で日本史を選択。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

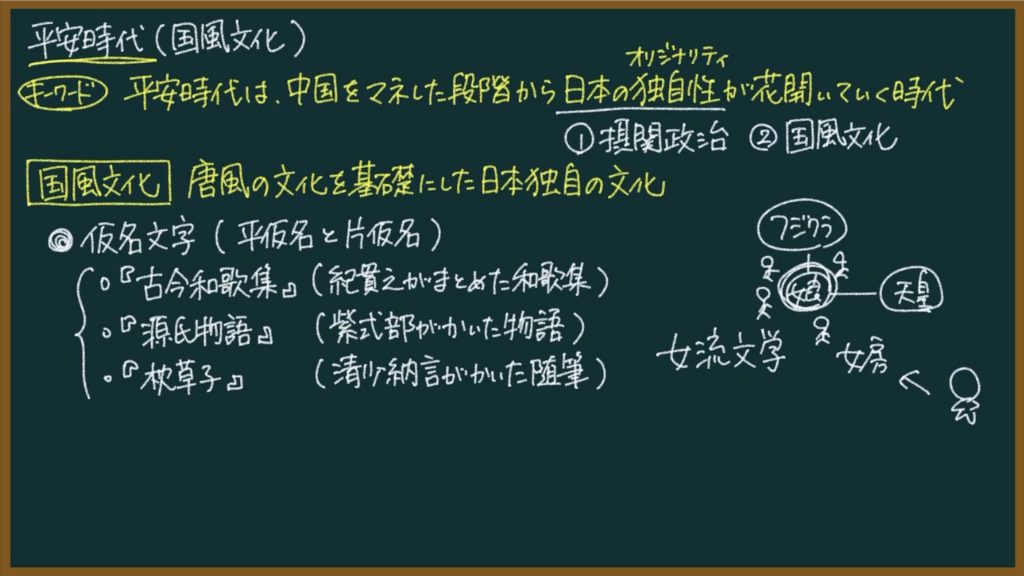

国風文化

国風文化について話をします。

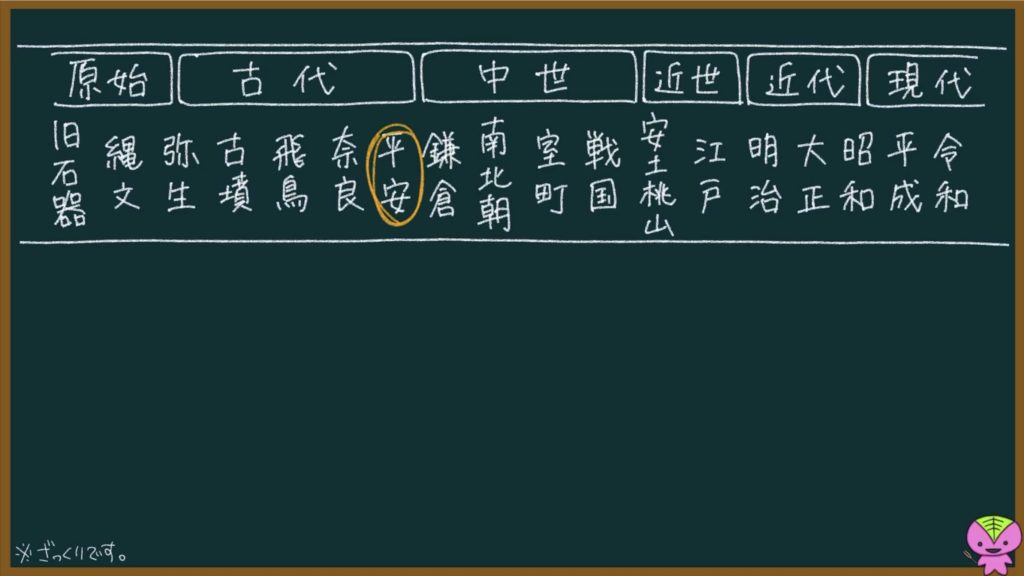

今回話をする時代は、平安時代です。

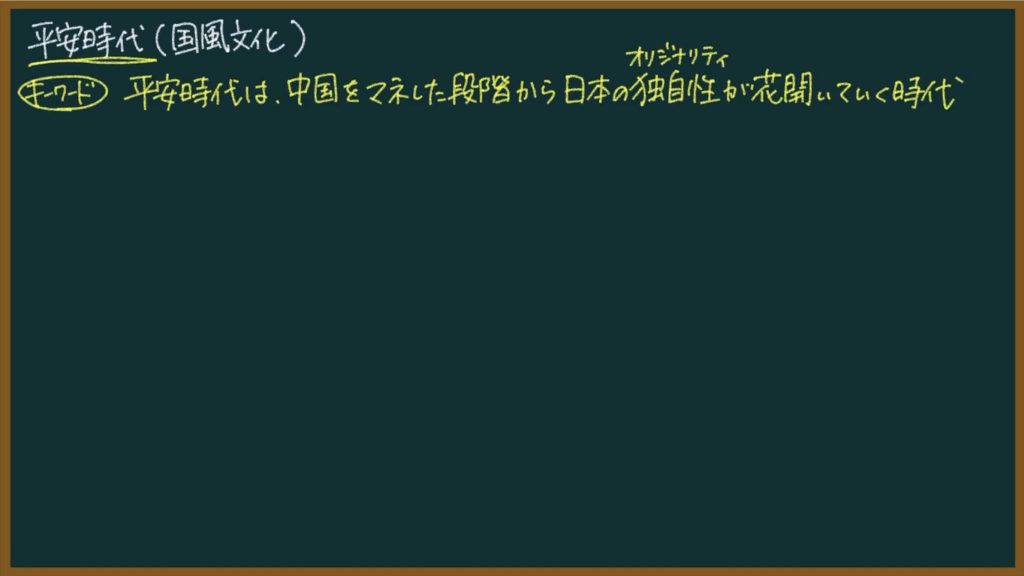

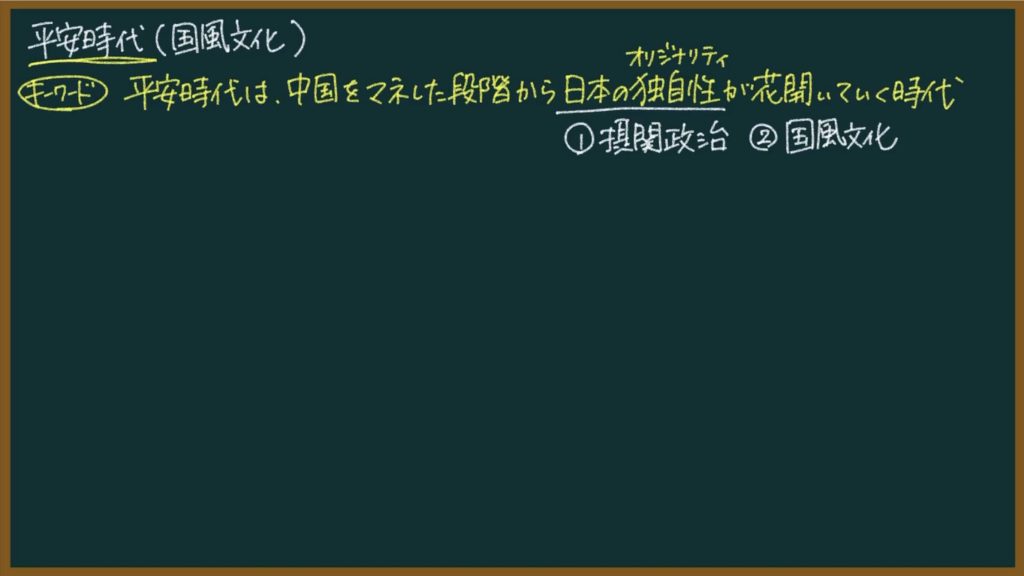

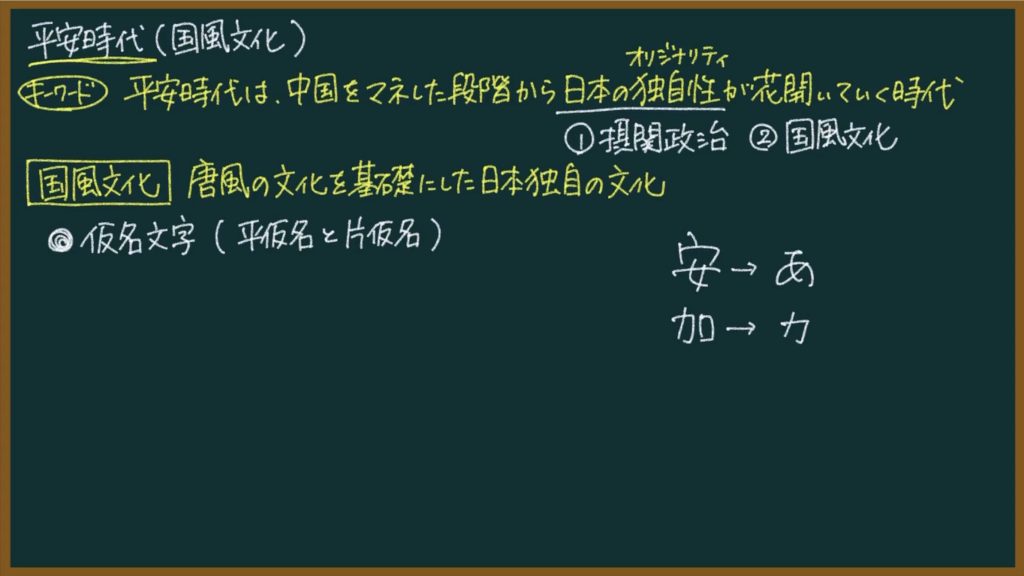

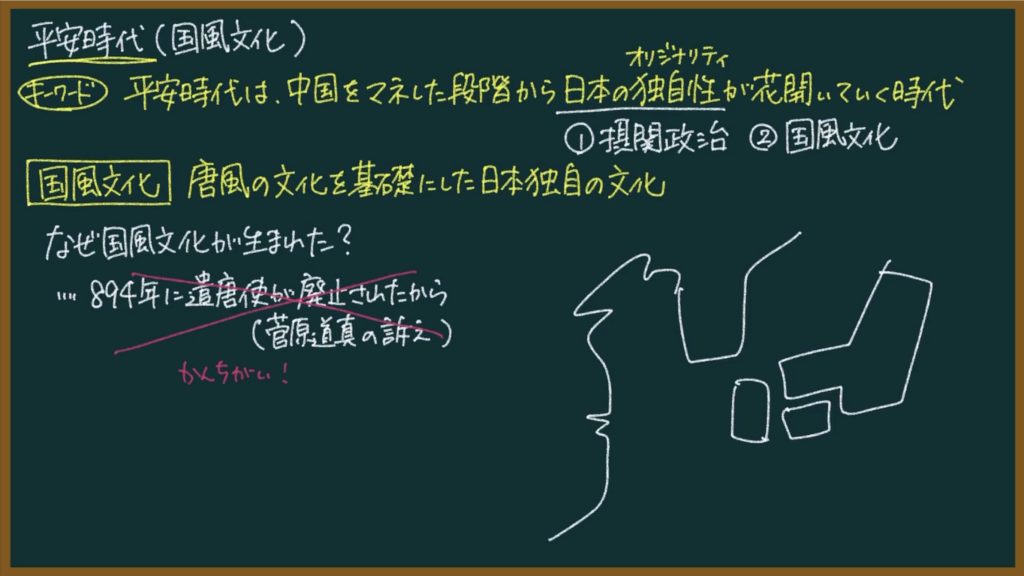

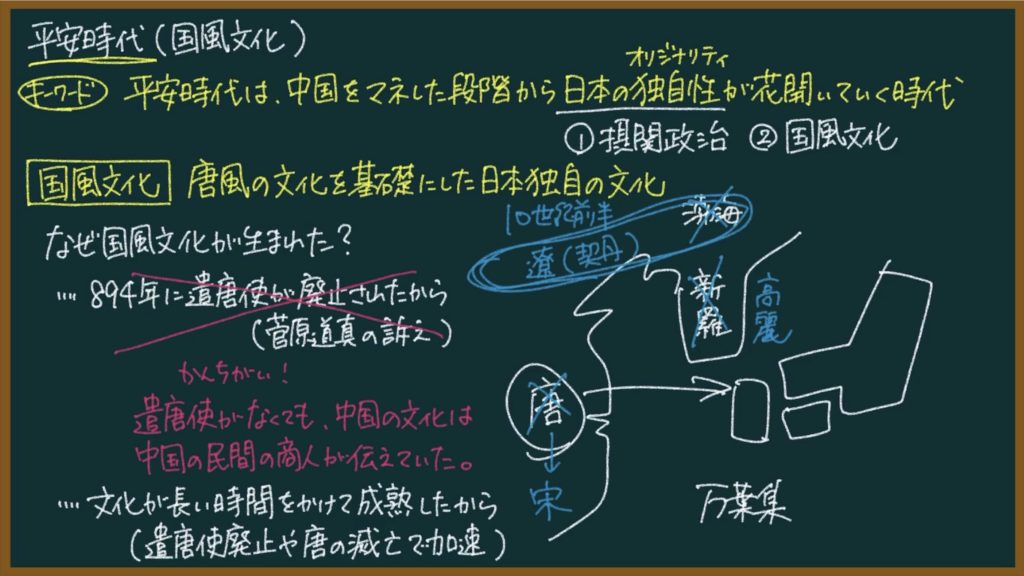

で、平安時代のキーワードをむちゃくちゃざっくり言うと、「平安時代は、中国をマネした段階から日本の独自性(オリジナリティ)が花開いていく時代」です。

日本独自のもの、日本オリジナルなものが何なのか?ですが、それが

- 摂関政治

- 国風文化

だと思ってください。

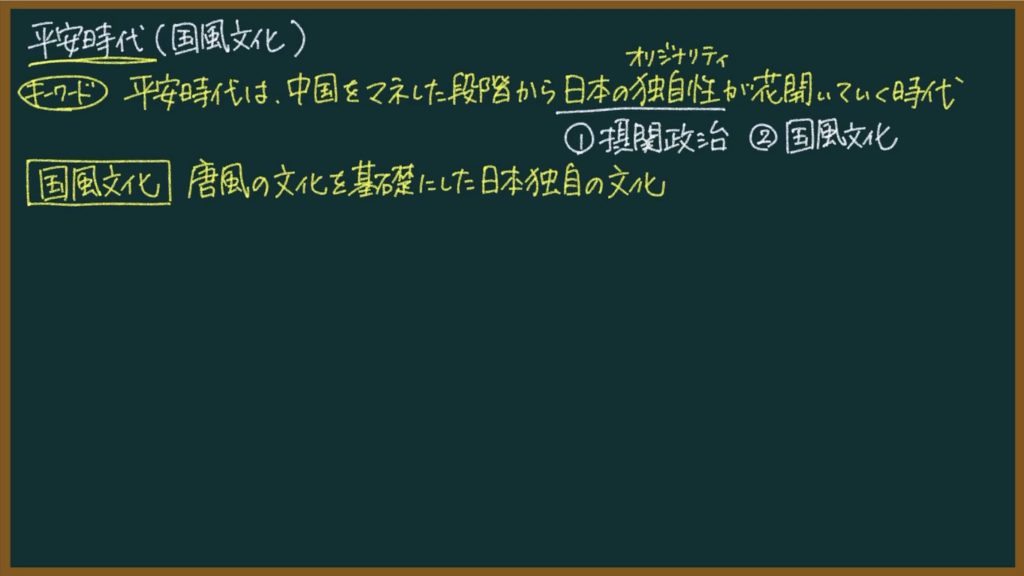

国風文化とは

国風文化とは

唐風の文化を基礎にした、日本独自の文化

国風文化の例

クリックすると、このあと説明するところから再生されます。

「国風文化と言えばこれ!」っていうのが、仮名文字です。

仮名文字は、2種類です。

- 漢字を極端にくずした平仮名

- 漢字の一部分だけを取り出した片仮名

それまでは中国のマネをして漢字を使っていたわけですが、日本オリジナルなものを生み出していったっていうことですね。

(ひきつづき、正式な文書は漢字で書いていましたが)

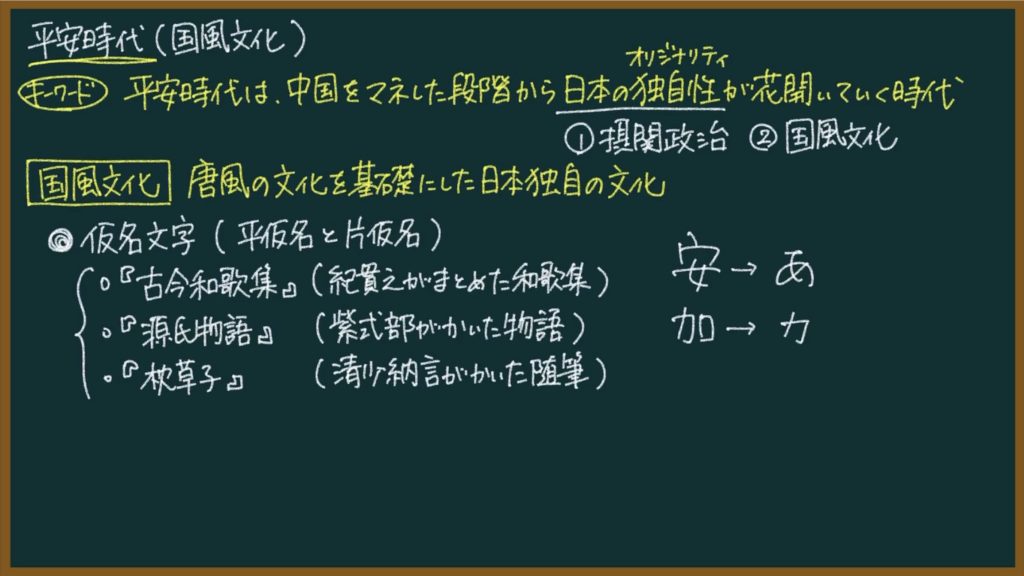

で、仮名文字を使った文学作品がたくさん生まれました。

- 『古今和歌集』(紀貫之がまとめた和歌集)

- 『源氏物語』(紫式部が書いた物語)

- 『枕草子』(清少納言が書いた随筆)

紫式部の『源氏物語』の漫画バージョンを受験生時代に読んだことがあるんですけど、むちゃくちゃ長くて「よくこんな物語を考えられるよな」って感じです。

ちなみに、『源氏物語』はエッチなシーンが大量に出てくるので、中高生男子は気をつけてください(?)

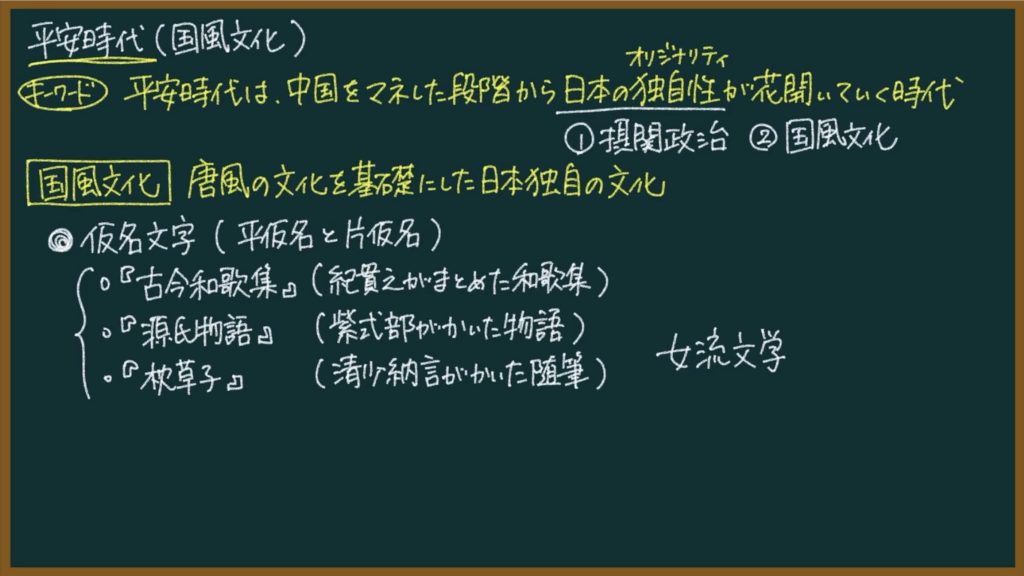

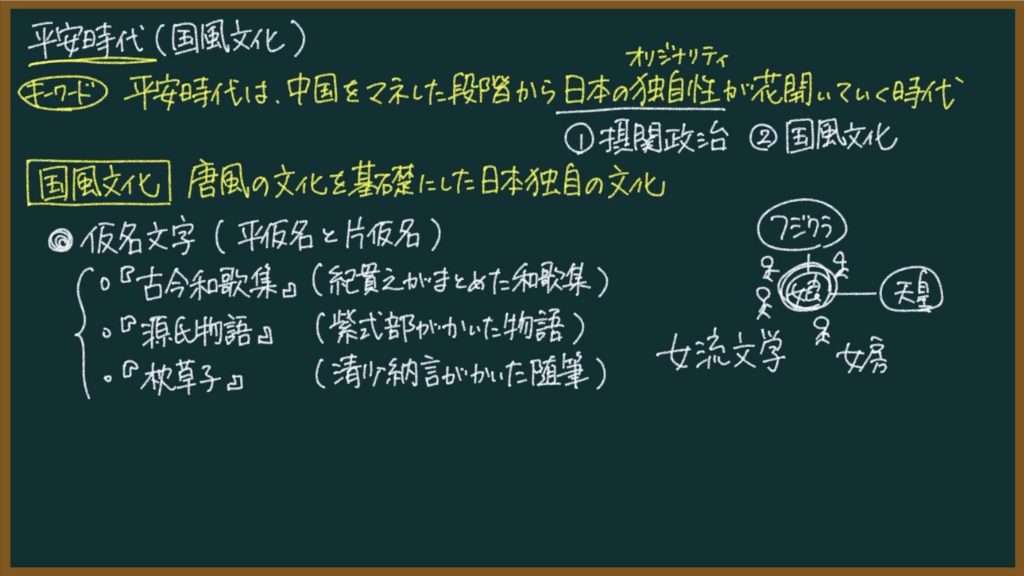

紫式部と清少納言は女性です。

このほかにも女性が作った文学作品が大量にあって、まとめて「女流文学」って言います。

なんでこの時期に女流文学が発達したか?には、当時の貴族の思惑がありました。

貴族の中で上のランクじゃない人(中下級貴族)は、貴族の中でトップにいて天皇と深い関係を持っていた藤原氏とお近づきになりたかったんです。

で、藤原氏は自分の娘を天皇と結婚させていた。

その娘(天皇の妻)の周りで、いろんな仕事をする人が必要になるわけです。

この人のことを女房って言います。

そこで、藤原氏とお近づきになりたい貴族は、自分の娘を女房にしたい。

なので、娘にいろいろ勉強させるわけです。

漢字や仮名文字など。

って感じで、女性が教養をますます身につけるようになって、その女性が文学作品を生み出したんです。

これが、女流文学が発展した理由です。

クリックすると、このあと説明するところから再生されます。

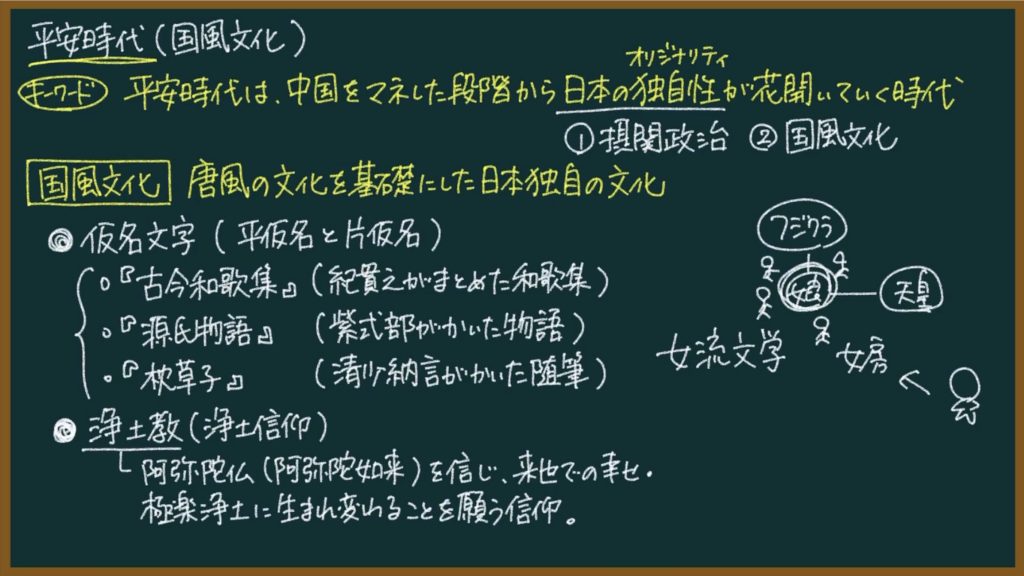

あと、仏教について。

浄土教(浄土信仰)っていうのが発達しました。

浄土教っていうのは、「阿弥陀仏(阿弥陀如来)を信じ、来世での幸せ・極楽浄土に生まれ変わることを願う信仰」のことです。

(来世=死んだ後に生まれ変わった世界)

浄土教が発達した結果、貴族の間で、阿弥陀如来像っていう仏像を作って、阿弥陀堂(阿弥陀仏を置く建物)を建てることが行われるようになりました。

その具体例が、京都の宇治にある平等院鳳凰堂です。

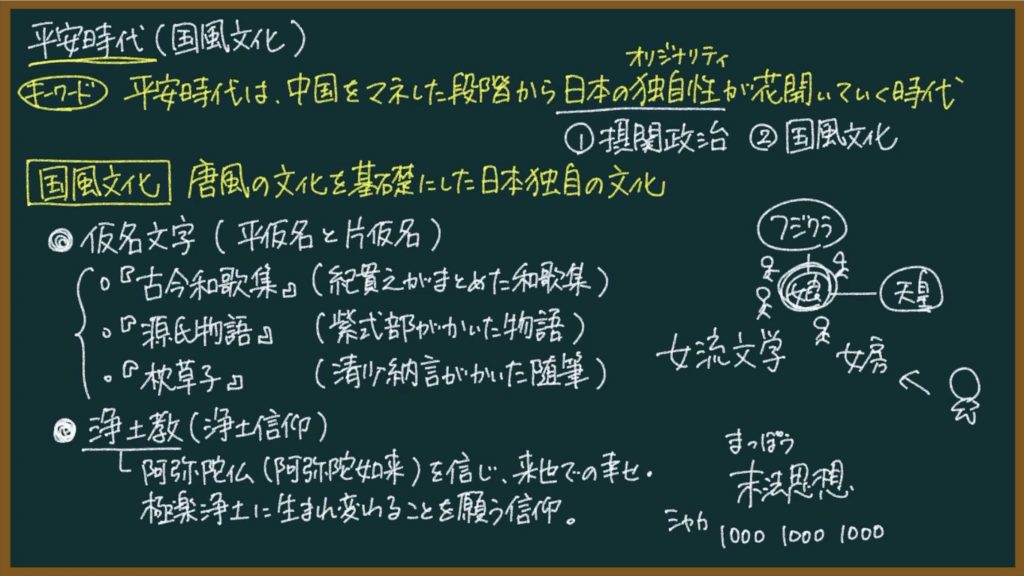

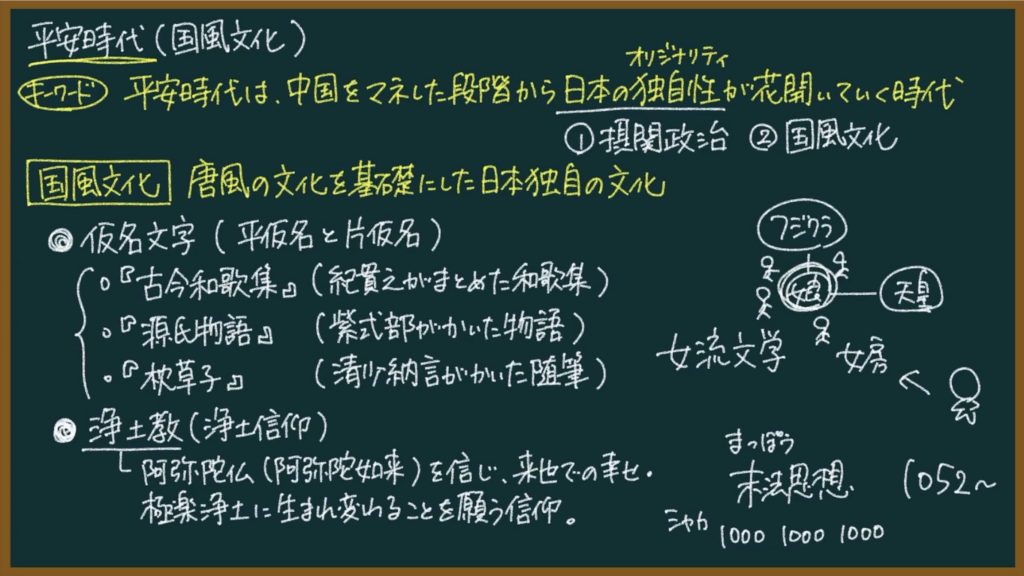

なんで浄土教が発展したのか?というと、末法思想っていう考えが流行ったのが理由です。

仏教を生み出したお釈迦さまが亡くなってから、

- 1000年間は幸せな世界で、

- その後の1000年はちょっとヤバイ世界で、

- さらに1000年たつと最悪の世界になる、

っていう思想が末法思想です。

あの「世も末」っていうのは、仏教の末法思想から来ています。

で、「世も末」の世界が1052年から始まるとされていたんですね。

っていうことで、「この世での幸せを求めるんじゃなくて、生まれ変わった後に幸せになりたい!」って思う人が増えたんです。

その思いに応えてくれたのが、浄土教だったのです。

国風文化が生まれた理由

クリックすると、このあと説明するところから再生されます。

最後に、なぜ国風文化が生まれたのか?という話をします。

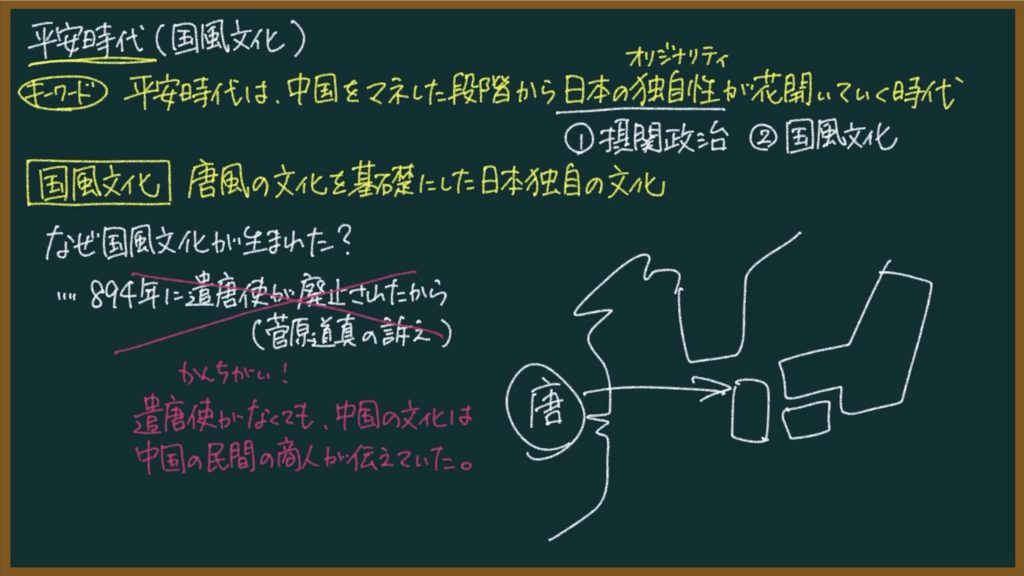

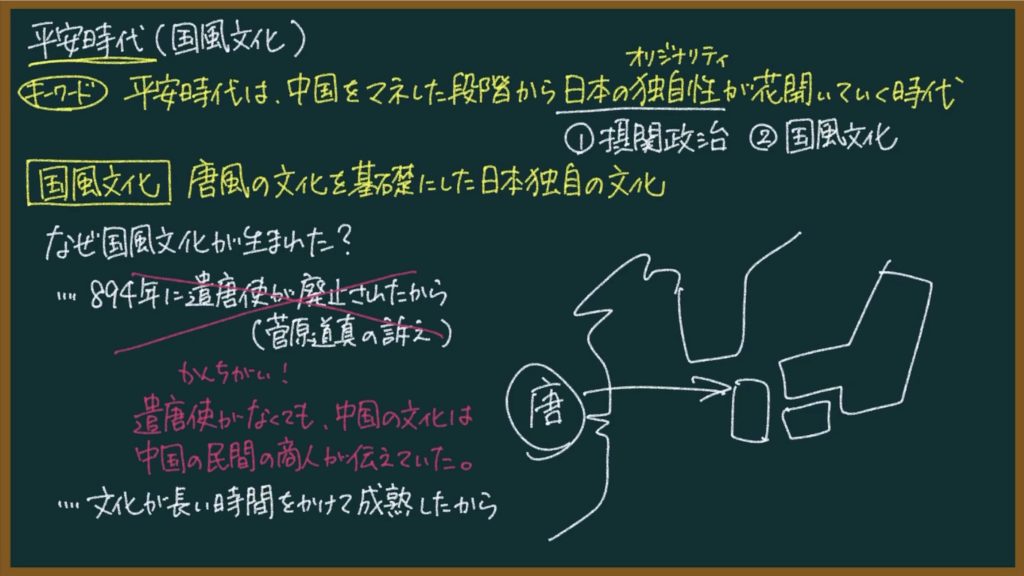

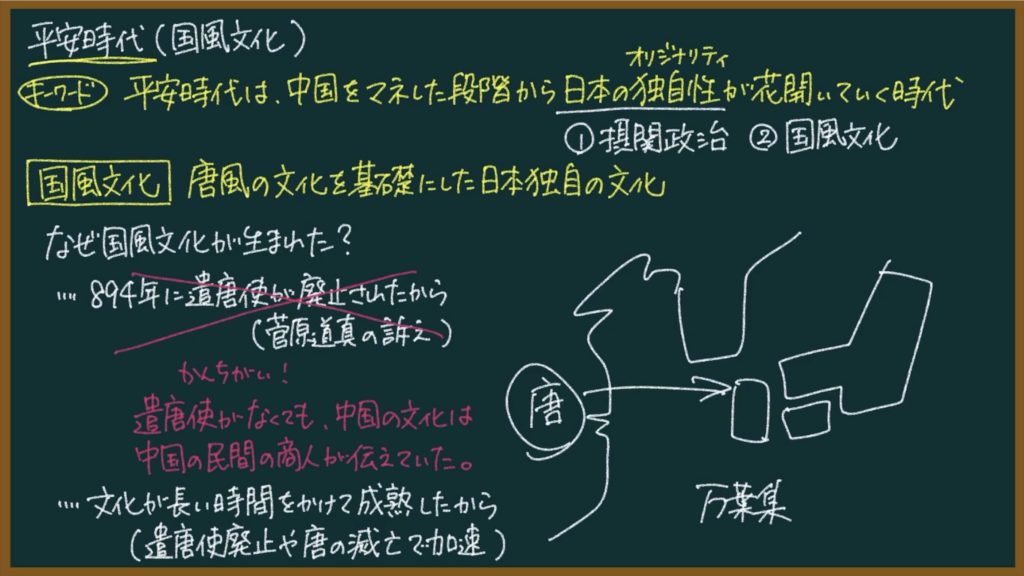

これ、「894年に菅原道真の訴えがあって、遣唐使が停止されたからだ!」って考える人が多いんですけど、これは勘違いです。

たしかに、遣唐使を派遣することはなくなったし、東アジアの政治・文化の中心であった唐がその時期にすでに衰えていて、その後すぐに滅亡はしたんですけど、中国との交流がなくなったわけじゃないんです。(超大事)

遣唐使を全然送っていなかった時期でも、中国から民間の商人(国が正式に送った人ではない人、っていうこと)がたくさん来ていましたし、唐が滅亡した後も中国から民間の商人が来ていました。

つまり、中国の文化は日本に伝わり続けていたんです。

じゃあなんで日本オリジナルな文化が生まれたのか?っていうと、「文化が長い時間をかけて成熟したから」ってとらえるべきです。

スポーツでもなんでも、個性っていきなり生まれるわけじゃなくて、誰かから教わったものを徹底的に吸収して(マネをして)、そのあと少しずつ生まれてくるものですよね。

中国の文化を基礎にして、日本独自の文化がこの時期から少しずつ生まれつつあったんですね。

で、その動き(中国の文化を基礎にして、日本独自の文化が生み出される動き)は少しずつ起きていたんですが、遣唐使の廃止や唐の滅亡によって加速した。

その結果、平安時代に国風文化として花開いた、っていうことです。

ちなみに、これは国風文化とは直接関係はないですが、唐が滅亡した10世紀前半に、東アジアで日本と深い関係にあった国がすべて滅びました。

- 中国(唐→宋)

- 渤海→遼(契丹)

- 新羅→高麗

動画でも解説

日本史の記事・動画一覧はこちら

参考文献

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。