本記事では、南北朝の動乱について説明をします!

この記事の信頼性

僕(もちお)は、元社会科教員。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

僕(もちお)は、東大入試で日本史を選択。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

南北朝の動乱についてわかりやすく

南北朝の動乱について話をします。

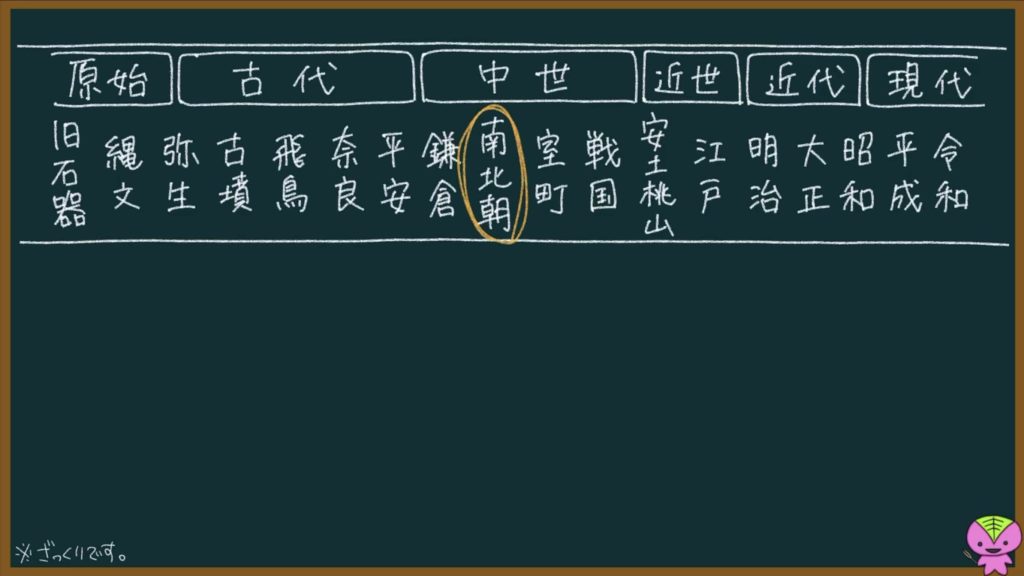

今回話をする時代は、南北朝時代です。

①南北朝の分立

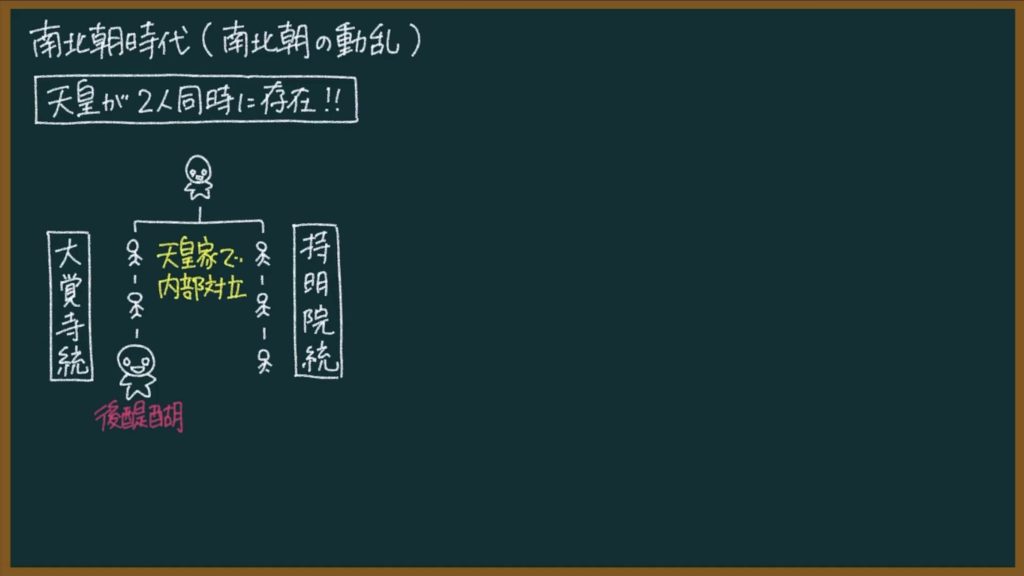

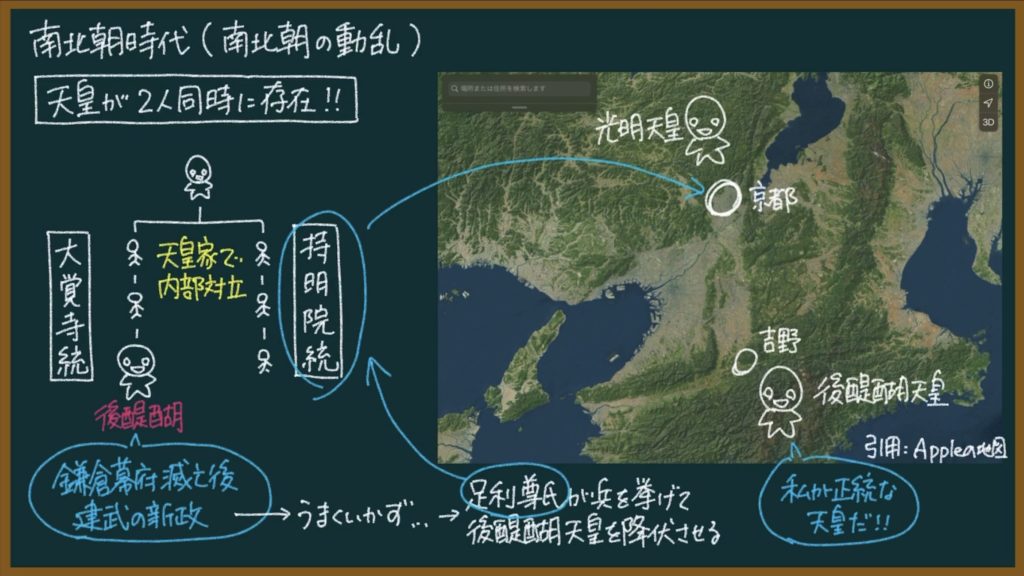

日本で天皇が2人同時に存在することになりました。

そのことについて、説明をします。

1270年頃から、天皇家で内部対立が起きていました。

天皇家の内部には2つの皇統(天皇の血筋)があって、その2つの皇統でお互いに対立していたんです。大覚寺統と持明院統と言います。

1318年に大覚寺統から天皇になった後醍醐天皇は、いろいろあって鎌倉幕府を倒すことを決意し、鎌倉幕府を滅亡させることに成功しました。

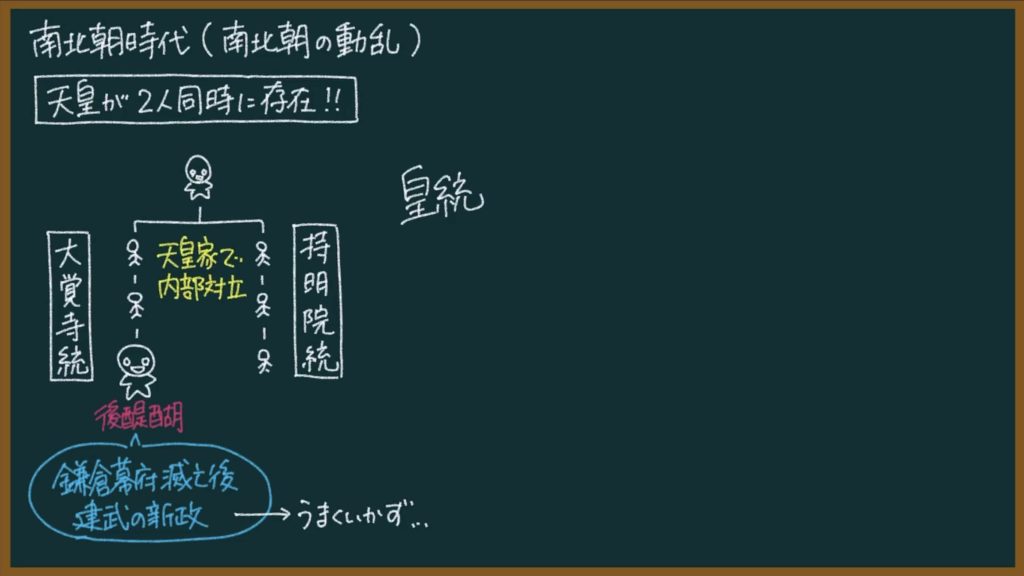

で、後醍醐天皇は天皇独裁を目指して建武の新政と呼ばれる政治を行いましたが、いろいろ問題があってうまくいかず。

結局、足利尊氏が兵を挙げて1336年に京都を武力で押さえつけます。

そして、足利尊氏は後醍醐天皇を降伏させたんです。

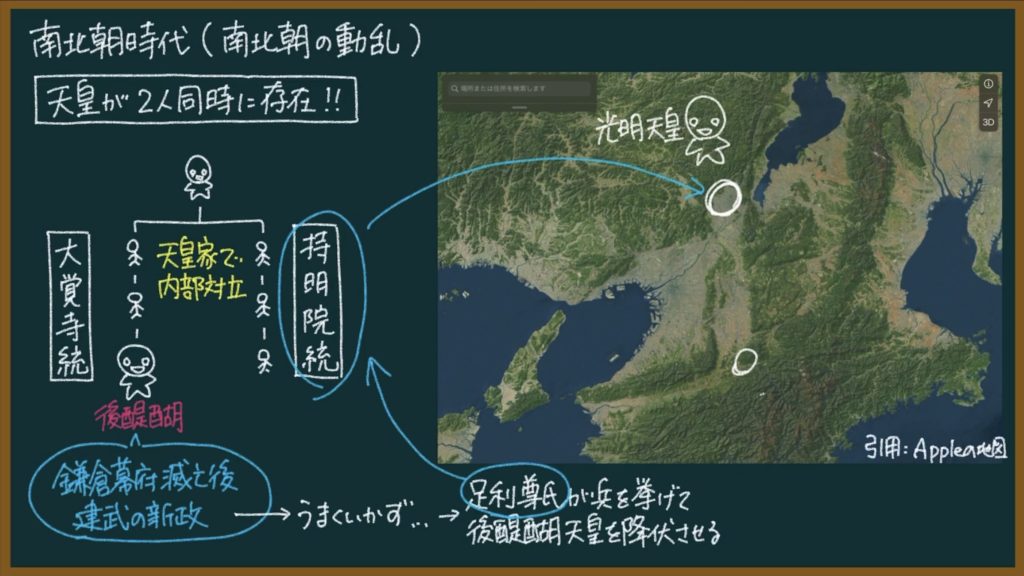

その時に、足利尊氏は持明院統から光明天皇っていう新しい天皇を即位させました。後醍醐は京都で閉じ込められてしまいます。

ところが、後醍醐は簡単に諦める人じゃないんです!

後醍醐は京都から脱出して、吉野(現在の奈良県南部)に移動、そして「私が正統な天皇だ」って主張して京都の光明天皇に対抗するんです。

後醍醐ってすごい執念ですよね。

天皇として思い通りの政治をするために、鎌倉幕府を倒すしかないって思った。

鎌倉幕府を倒そうとした結果、1回捕まって島流しにされた。が、そこから脱出して鎌倉幕府を倒した。

建武の新政を行なったが失敗した。ところが彼は京都から脱出して「私が正統な天皇だ」って主張する。

すごい執念ですよ。

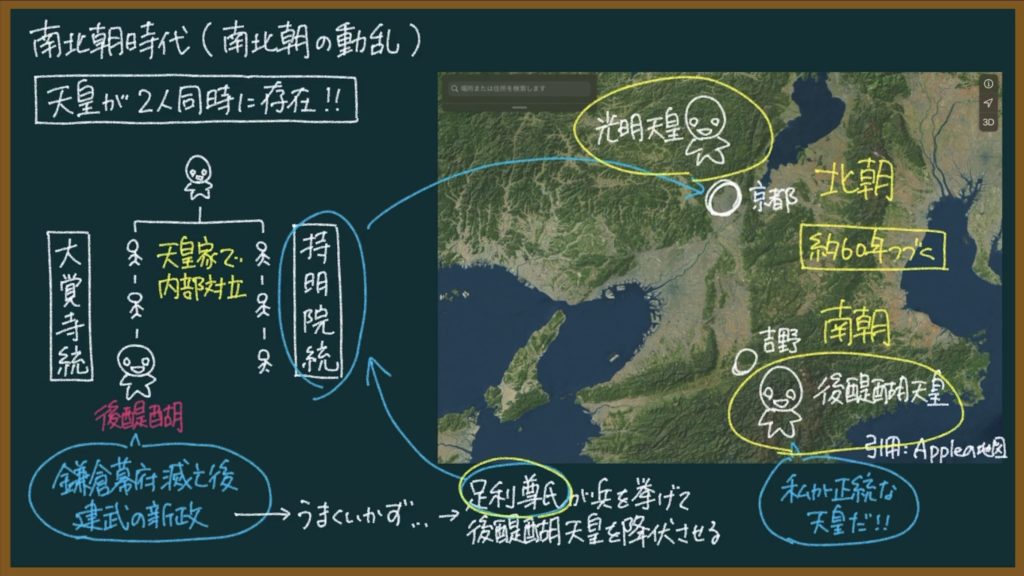

この結果、日本で天皇が2人同時に存在することになりました。

持明院統の天皇がいる京都を北朝、大覚寺統の天皇がいる吉野を南朝と言って、この時代のことを南北朝時代と言います。約60年続きます。

ちなみに、足利尊氏は北朝から征夷大将軍に任命されて、室町幕府を開くことになりました。

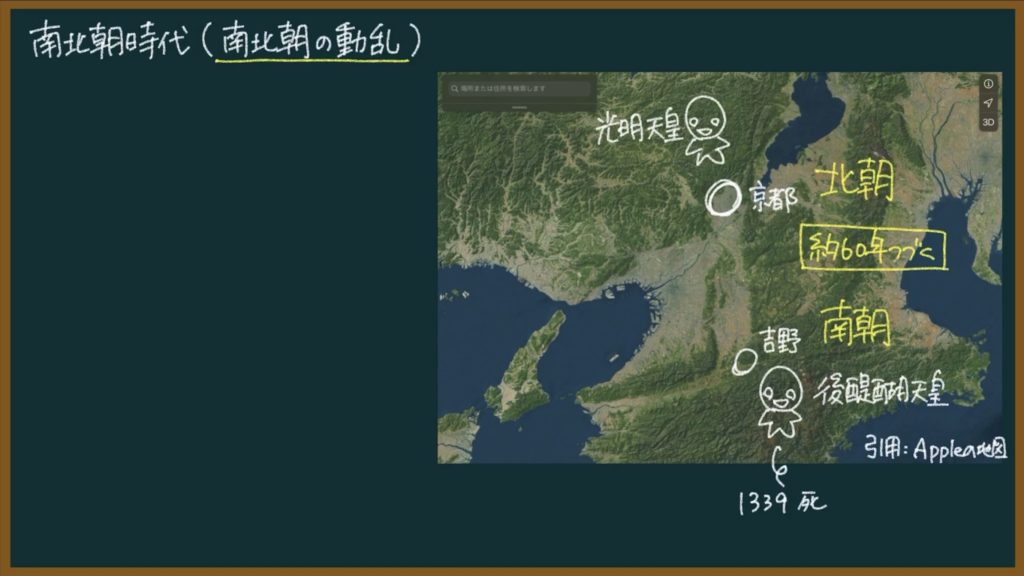

②南北朝の動乱

北朝と南朝の争いについて説明をします。

北朝と南朝とに分かれた結果、全国各地の武士が戦うことになって、南北朝の動乱って名前がつくほどの争いになりました。

ただ、1339年に後醍醐は死んじゃうんです。あれだけ執念深かった後醍醐が死んで、南朝はパワーダウン・・・

ところが、それでも全国で武士が戦い続けて南北朝の動乱は60年くらい続きます。

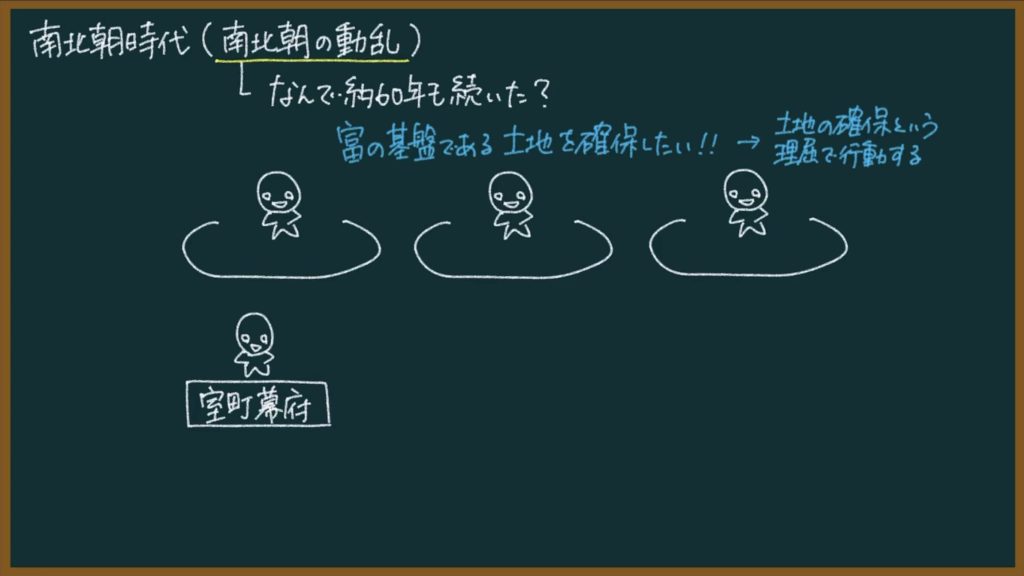

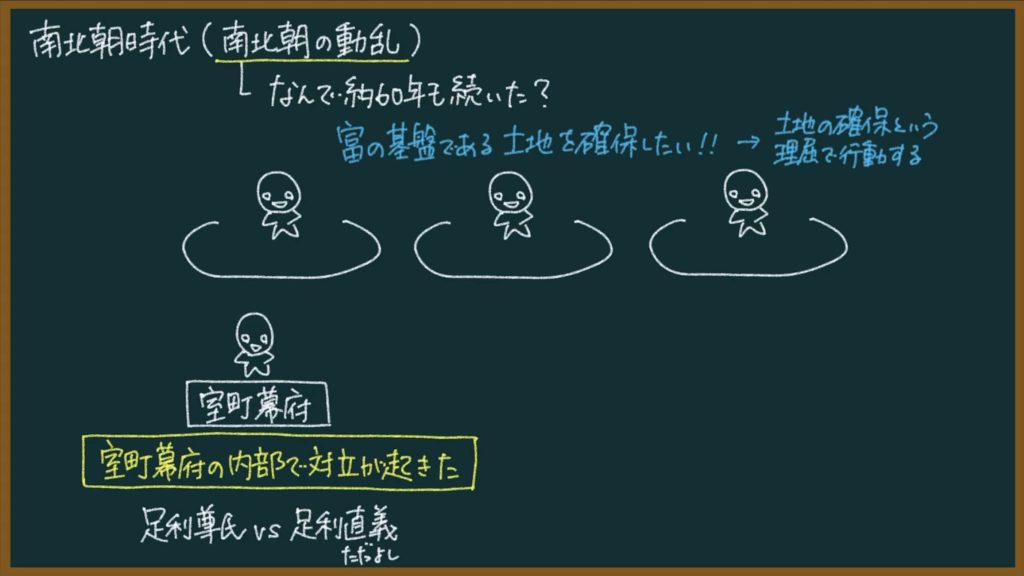

ってことで、「なんで南北朝の動乱が長いこと続いたのか?」について説明をします。

これは、各地の武士が求めていることを考えると、わかります。

各地の武士が求めているのは、「富の基盤である土地を確保すること」なんです。

土地が生み出す富(食べ物)をゲットしたいし、土地を奪われたくないんです。

だから、「土地を確保するにはどうしたらいいか?」っていう理屈で各地の武士は行動をします。

もし、新しくできた京都の室町幕府が強烈に強くて、各地の武士に「この土地の管理者はあなたです」って保障してくれるなら、みんな室町幕府に従うはずなんですよね。

ところが、室町幕府の内部で対立が起きていました。足利尊氏と、その弟の足利直義が対立したんです。

だから、各地の武士からしたら「おいおい大丈夫かよ」「誰についていけばいいんだよ」ってことになる。

で、その時の状況に応じて、「どっちに従うのが、自分の土地の確保にとってプラスなのかな?」って頭の中で計算するようになる。

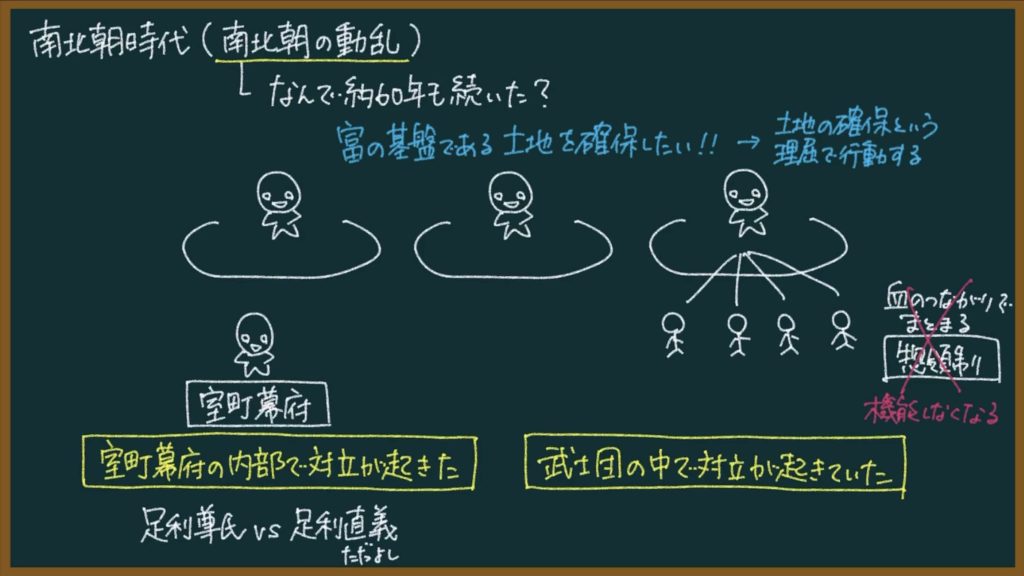

しかも、各地の武士団の中で対立も起きていました。

もともと武士は、将軍と主従関係を結んだ御家人を中心に、血の繋がった人たち(家族)でまとまって行動をしていました。

家族の代表者が御家人になって(将軍と主従関係を結んで)、御家人が代表して御恩を受けて、奉公する時は家族みんなでやる、っていう感じです。

このような仕組みのことを惣領制って言います。

ところが、この惣領制が機能しなくなっていて、血の繋がった人たちの中で対立が起きていたんです。

血の繋がった人たちのまとまりが弱まって、バラバラになっていた。

だから、武士ひとりひとりが「土地を確保するにはどうしたらいいか?」っていう理屈で行動するんです。

いったんまとめます!

(1)室町幕府の内部で対立が起きていた

(2)武士団の中で対立が起きていた(惣領制が機能しなくなっていた)

以上の2つの理由によって、各地の武士はその時その時に応じて、自分の土地の確保にとってプラスになる勢力とつながって争うことになりました。

敵と味方に単純に分けることができなかったんです。

これが、南北朝の動乱が長いこと続いた理由です。

③室町幕府の対策

室町幕府は、当然、対策をします。

室町幕府はどうやってこの状況を切り抜けたのか?について説明をします。

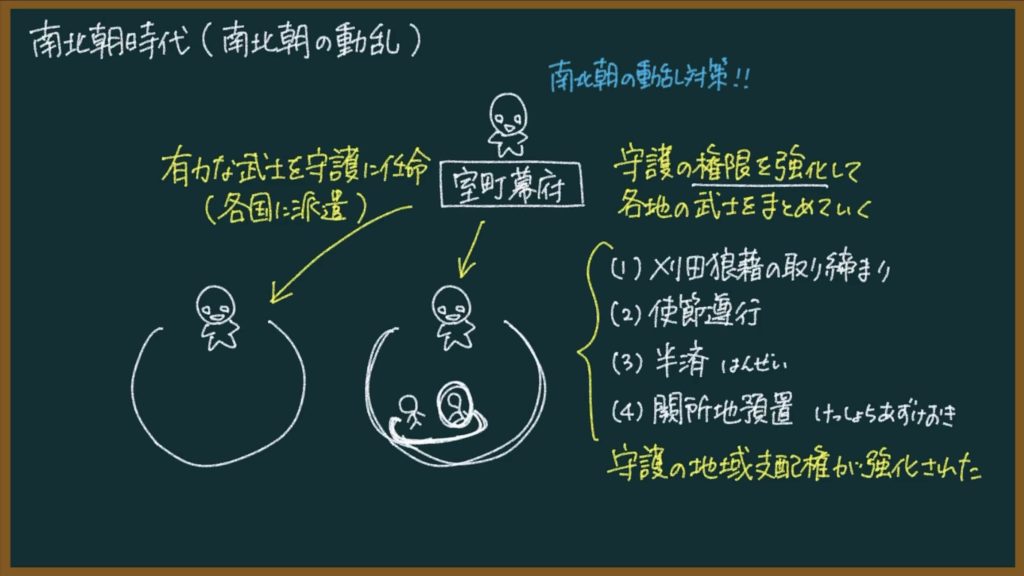

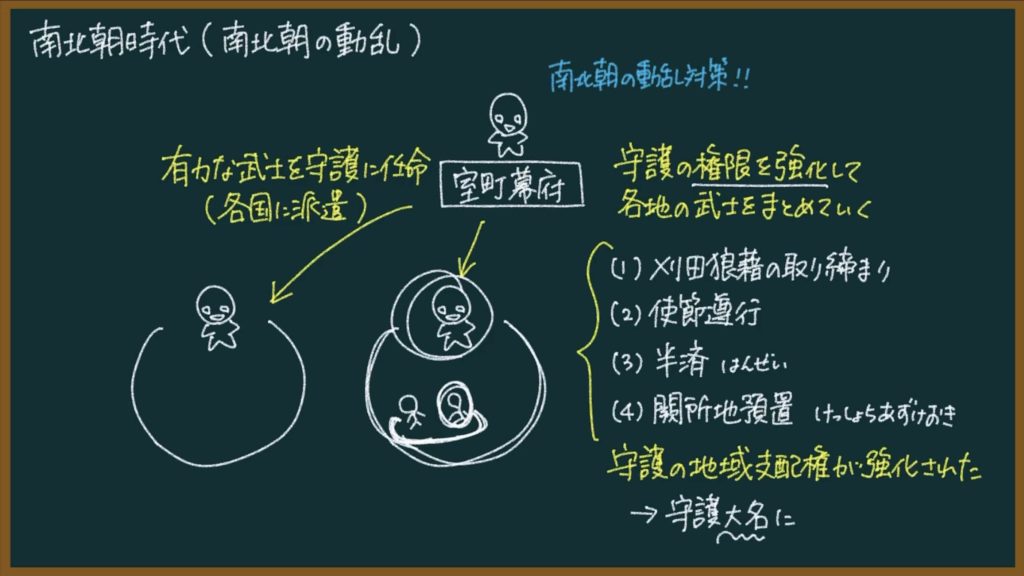

室町幕府は、有力な武士を守護に任命して、地方に(各国に)派遣することにしました。

守護っていうのは、鎌倉時代に出てきたやつです。ある国(地方)の警察のようなことをする役職のことでした。

室町幕府は、この守護の権限を強化しながら、各地の武士をまとめていくんです。

権限の強化

(1)刈田狼藉の取り締まり

土地のトラブルの時に、「自分の土地だ」って言って稲を一方的に刈り取る行為を取り締まる

(2)使節遵行

幕府の裁判の判決を強制執行する

(3)半済

国の中の荘園や公領の年貢の半分を集める

(4)闕所地預置

敵の土地を没収して、自分の支配下にいる武士に預ける

つまり、守護からすると地域の支配権が強化されたっていうことです。

「富の基盤である土地を確保すること」を目指している武士からすると、守護と仲良くするのとケンカするのと、どっちが良いでしょうか。

守護と良い関係を築いた方が、自分にとって有利になるかもしれないですよね。

ってことで、室町幕府は守護の権限を強化しながら、各地の武士をまとめていったんです。

一方で、守護に任命された武士は勢力を伸ばしていって、地域を支配する守護大名って呼ばれるようになっていきます。

南北朝の動乱は、足利尊氏の孫である足利義満が1368年に3代将軍になる頃にはだんだんとおさまっていきました。

そして、1392年に、足利義満は南朝側を説得して、天皇は北朝の天皇1人になりました。

これが、南北朝の合体です。

こうして約60年にわたって続いた南北朝の動乱が終わりました。

動画でも解説

日本史の記事・動画一覧はこちら

参考文献

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。