【勉強法】教科書を読んでも頭に入らない…その理由とは

このブログは、「自習できるようになって、高い学費を塾に払わなくても済むようにする」ことをサポートしたいと思っています。

自習といえば、まず大切なのは 教科書を自分で読める力。そのときに欠かせないのが、いわゆる「読解力」です。

ただ、この「読解力」って、わかるようで実はよくわからない言葉じゃないでしょうか?

- 「読解」するとき、頭の中でいったい何が起きているのか?

- 何ができるようになったら「読解」できたと言えるのか?

このあたりが自分もよくわからなかったので、今回、『読めば分かるは当たり前? ――読解力の認知心理学』という本を読んでみました。

読解力とは?

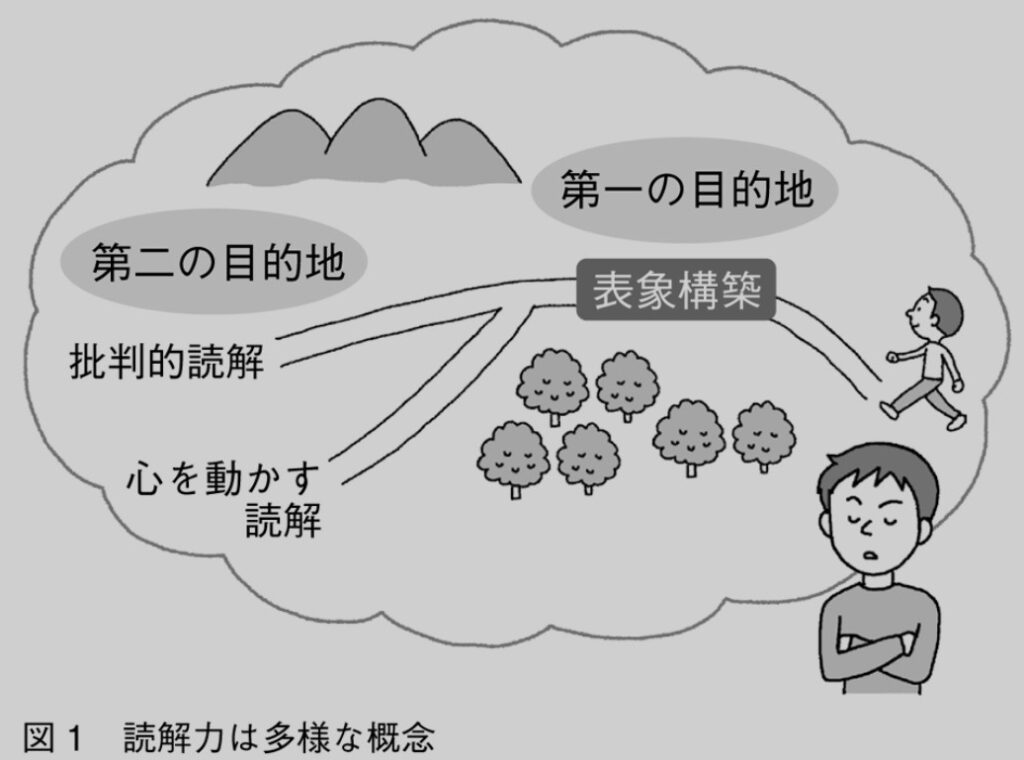

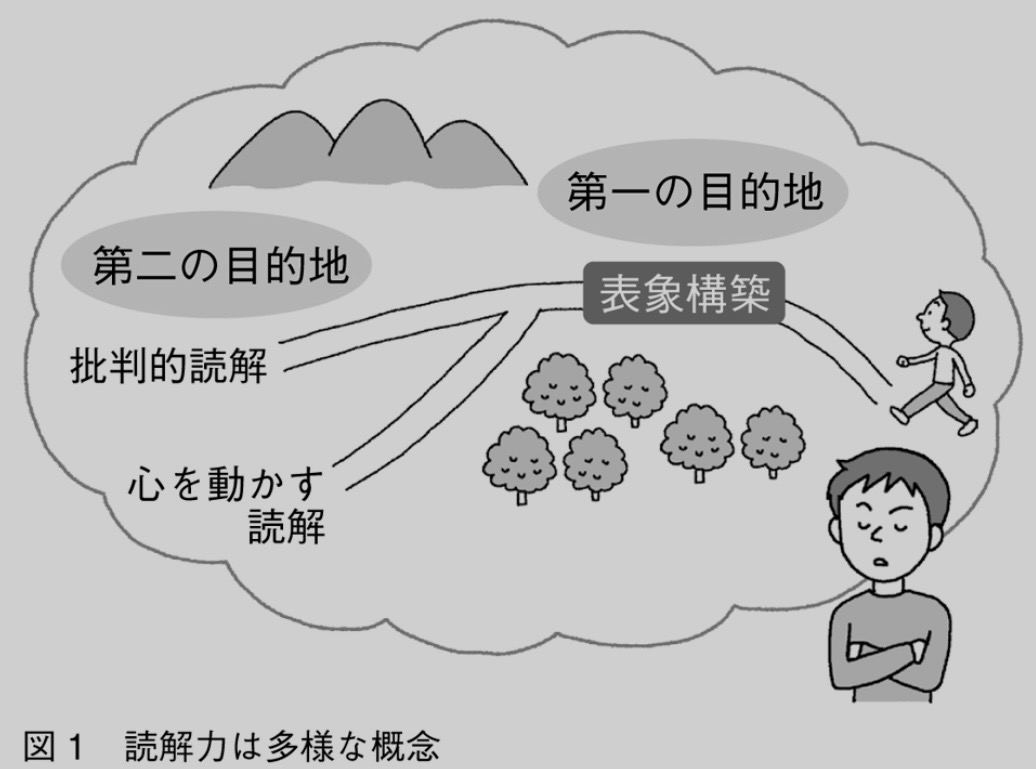

今回紹介する本の筆者は、「読解力」を大きく分けて3つに整理しています。

| 表象構築の読解 | 書いてある内容を頭の中で再現する(→「理解できた」「わかる」) |

| 心を動かす読解 | 物語に感情移入する(→「感動した」「泣けた」) |

| 批判的読解 | 内容を批判的に考える(→「本当かどうかよく考える」) |

「心を動かす読解」と「批判的読解」の前提には、「表象構築の読解」があります。

どんなに泣ける小説でも、まず内容を理解できなければ感情移入できません。また、文章を正しく再現できなければ、批判的に考えることもできません。

つまり 「表象構築の読解」=書いてある内容を頭の中で再現する力が、すべての読解の土台になるわけです。

今回テーマにしている「自習のための読解」は、教科書を自分で読んで理解することです。心を動かしたり、批判的に読んだりする必要は基本的にありません。

なので、この記事では一番基礎になる表象構築の読解にしぼってお話しします。

書いてある内容を、場面として思い描く

「表象構築」という言葉は難しく聞こえますが、要するに「文章に書かれていることを頭の中で場面として思い描くこと」です。

テキストはもともと「書き手の頭の中にあること」を文字に変換したもの。

である以上、その文字から、書いた人の頭の中にあるものを再現するのが読解だ!・・・というのは「まあそうだよな」って感じです。

知っていることを活用して読む

著者が面白いのは、この「文章に書かれていることを頭の中で場面として思い描くこと」を2種類に分けて説明している点です。

| ①テキストベースの表象構築 | 書いてある内容だけを手がかりに、場面を思い描く |

| ②状況モデルの表象構築 | 書いてある内容に加えて、自分がもともと知っていることや推論したことを結びつけて、場面を思い描く |

書籍に出てくる例文を使った説明が秀逸です。

騒がしいテレビを消すと、急に深夜の静けさが際立ってくるようだった。玄関を出ると息が白かった。「寒いなあ」とつぶやくと、それに応えるように、近くのお寺の鐘の音が響いてきた。煩悩の数だけ鳴るらしい。

この文章について、

| 登場人物が鐘の音を聞いたのはどこ? | →玄関の外(家の外) |

と答えられるのが①テキストベースの読解で、

| 何月何日の出来事が書かれているでしょうか? | →12月31日(から1月1日にかけて) |

と答えられるのが②状況モデルの読解です。

「深夜にお寺の鐘が鳴る」「煩悩の数鳴る」というテキストの情報を、読者が知っている「除夜の鐘」と結びつけることで、12月31日の深夜だと理解できるのです。

このように、読解には

- 書いてあることだけで場面をイメージする

- 自分の知識や経験をつなげて、もっと豊かに場面をイメージする

という2種類があるわけです。

知っていることを活用して読むことの重要性

この本の一番のポイントは、「自分の知識を、書いてある内容に結びつけることが大事だ」 と強調しているところです。

単に文字をそのまま受け取るだけでは不十分。むしろ「自分の知識や経験と結びつけて読む」ことで、はじめて本当の意味での読解が達成されるのです。

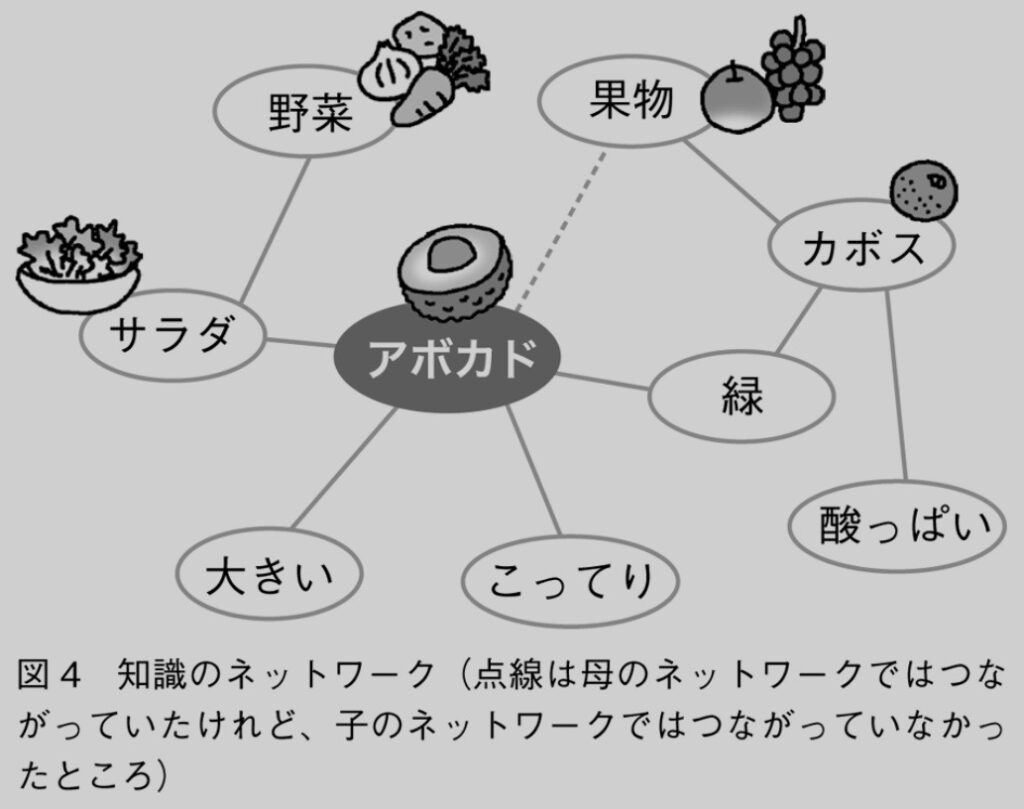

著者も書籍の中で指摘しているように、人間の知識はネットワークになっています。

勉強していて「なるほど!」「あ、わかった!」と思える瞬間って、ただ単に知識を丸暗記したときじゃなくて、新しく学んだことが自分の頭の中にある「これまでの知識」とつながったときじゃないでしょうか。

- 「ああ、これはあのときのアレと似てるな」

- 「ってことは、こういうことなんじゃない?」

- 「なるほど、そういうことか!」

こんなふうに、自分なりに言いかえたり、たとえたりしながら「わかった」と思えたとき。それが「理解した」という状態です。

逆に、つながりを持たない知識は頭の中でいわば宙に浮いた状態。ちょっと時間が経つと、すぐ抜け落ちてしまいます。

理解とは「つながる」ことなのです。

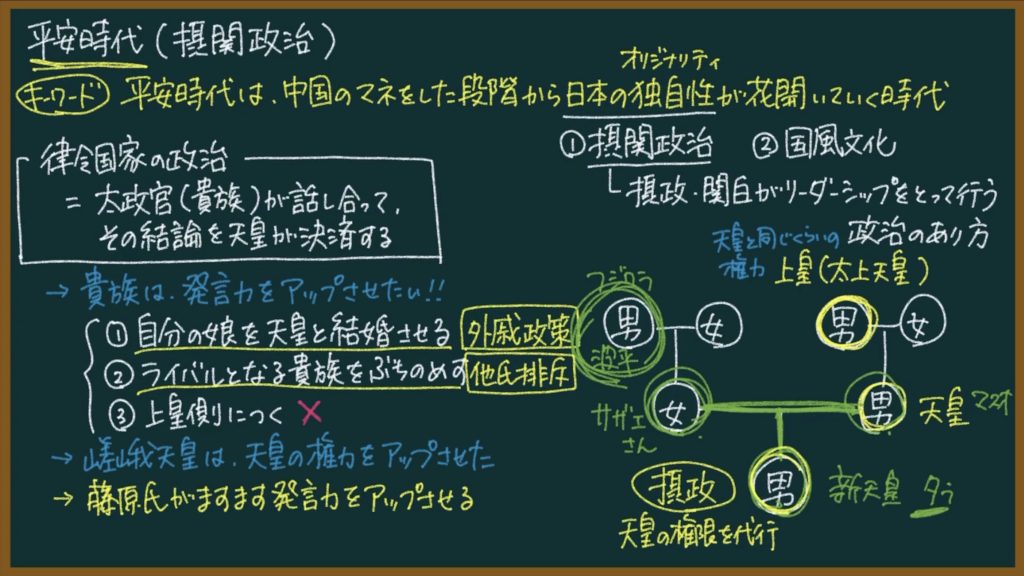

歴史の勉強でも、ただ教科書に書いてあることを読むだけでは「ふーん」で終わってしまいます。

大事なのは「これってこういうことだよね」と、自分が知っている知識や経験と結びつけることです。

例えば、平安時代に藤原氏が行った「外戚政策」。教科書にはこう書かれています。

藤原氏は自分の娘を天皇の后にして、生まれた子を天皇にすることで、自身の発言力を強めた。

この説明だけでは、実際どういうことなのか、イマイチ理解しにくいです。

しかし、教科書のこの文章を読んだときに、「外戚政策って『サザエさん』の波平とタラちゃんの関係?」って考えると、一気に豊かに場面をイメージできるようになります。

- 波平(祖父)が娘のサザエをマスオさんに嫁がせる

- サザエとマスオの子=タラちゃんは磯野家で育つ

- 結果的にタラちゃんは祖父(波平)の影響を強く受ける

僕たちは「孫が祖父と同居すれば、孫は祖父の影響を受けやすくなる」という感覚を持っています。この知識と結びつけながら読解することで、「なるほど、外戚政策ってそういう仕組みか!」とスッと理解できるのです。

理解が速く・深くなるホリエモンの事例

よくSNSで「日本語を読めても理解できない人が多すぎる!」とキレ散らかしている起業家の堀江貴文氏(ホリエモン)は、読解力がずば抜けて高いと思われます。

僕の考えでは、彼は「書いてある内容をそのまま理解する」(=テキストベースの読解)だけではなく、「書いてある内容を自分の知識や経験と瞬時に結びつける」(=状況モデルの読解)が桁違いにできます。

彼は知識も経験も豊富なので、新しいものを読んだときもすぐに「あー、これってあれと似てるよね」と既存の知識とつなげられる。だから理解が速くて深いわけです。

逆に、中学・高校時代の僕はこれができていなかった。社会科のテストで点は取れるけど、「なんかイマイチ理解した感じがしないな……」って思っていました。

今思えばそれは、文字を追って「ふーん」と受け取るだけで、自分の知識や経験と結びつけていなかったからです。つまり、状況モデルの読解が弱かったんだと思います。

面白い話ができるようになる

ちなみに、2つ目の読解力の話は、最近発売された『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』という書籍で語られる「鑑賞の技術」と同じ話だと思います。

この本の著者は、ある作品(本や映画)の内容を、「これってあの作品と似てるよね」とか「これって日常のあれと同じだよね」といった形で、他の体験と結びつけることで、面白い話ができるようになる、という趣旨のことを述べています。

まさに『読めば分かるは当たり前? ――読解力の認知心理学』で語られている、「書いてある内容を、読み手がもともと知っていることや読んで推論したことと結びつけて、場面を思い描く」読解です。

まとめ

筆者は「文章に書かれていることを頭の中で場面として思い描くこと」を、さらに2つのレベルに整理しています。

- 書いてある内容だけに基づいて、場面を思い描く

- 書いてある内容を、自分の知識や経験・推論と結びつけて、場面を思い描く

教科書を読むときには、この2つ目――「自分の経験や知っていることに結びつけて考える」ことが特に大切です。

なお、今回紹介した本では、最初の段階である「書いてある内容だけに基づいて場面を思い描く」において、頭の中でどんなステップを踏んで理解しているのかを、認知科学の視点からわかりやすく解説しています。

文章を読むとはどういうことなのか?読めるためには何が必要なのか?がよくわかる書籍なので、読解力について悩んでいる人はぜひ書籍を手に取ってもらいたいです。

この本が出ている「ちくまプリマー新書」は、中高生や「本を読むのがちょっと苦手」という人に向けたレーベルです。文字も少し大きめで読みやすいのに、読者を過度に子供扱いしていない(=読者を舐めていない)ので、内容はしっかりしています。安心して手に取れるシリーズです。

今後、このブログでは、実際の社会科教科書を題材にして「知っていることを結びつけながら読む」方法を解説する記事も書く予定です。ぜひ楽しみにしていてください!

参考文献

市川伸一(2013). 『勉強法の科学 心理学から学習を探る』. 岩波書店.