【勉強法】なぜ同じ授業を受けているのに差がつくのか?なぜ人によって理解度が違うのか?

学校や塾で授業を受けて、その場では「なるほど、わかった!」と思ったのに、いざテストになると間違えてしまう…。

一方で、同じ授業を受けていたのに、ちゃんと理解できている人もいる。

同じ説明を聞いたはずなのに、なぜ差がつくのでしょうか?

知識は「伝わる」のではなく「つくる」もの

一言で言うと、知識は人から人へ“そのまま”伝わるものではないからです。

授業や本から「情報」を受け取ることはできますが、それが「知識」として自分のものになるためには、

- 自分でかみ砕く

- 自分が持っている知識の枠組みに当てはめる

という作業が必要です。

他人からご飯を口に入れてもらっても、それを「噛んで」「消化する」のは自分自身です。学びもそれと同じで、自分が持っているものを使って自分で処理しないと、知識は身につきません。

このことを、認知科学者の鈴木宏昭氏は「知識は創発される」と表現しています。

知識は伝わらない。なぜならそれは主体が自らの持つ認知的リソース、環境の提供するリソースの中で創発するものだからだ。

(中略)

だから知識はモノのように捉えてはならず、絶えずその場で作り出されるという意味で、コトとして捉えなければならない。

鈴木宏昭(2022). 『私たちはどう学んでいるのか ――創発から見る認知の変化』. ちくまプリマー新書, p.33.

やや難しい表現ですが、知識とは「先生から受け取るもの」ではなく、「自分の中で生み出されるもの」ということです。

(鈴木宏昭氏は「環境」も知識の創発に影響すると述べていますが、複雑になるのでここでは省略します)

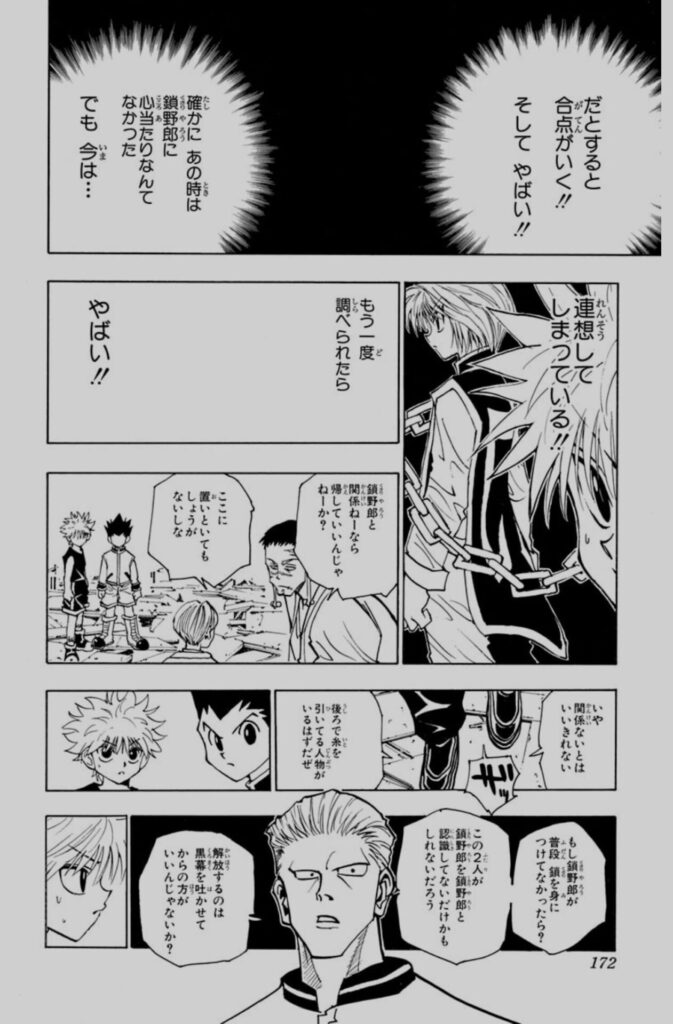

漫画『HUNTER×HUNTER』では、まさに「知識の創発」が起きる瞬間が描かれています。

盗賊集団「幻影旅団」は、鎖を使う能力者(=「鎖野郎」)によって殺された仲間の仇を討とうと、「鎖野郎」を探している。

主人公のゴンとキルアは「鎖野郎」とは関係なく、懸賞金目当てで幻影旅団を追っていたのですが、捕まってしまい、そこで「鎖野郎」について聞かれる。ゴンもキルアも「鎖野郎」は知らない。

しかし、実は「鎖野郎」は、ゴンとキルアの仲間であるクラピカだった。

やがて、旅団が語る「鎖野郎」の特徴から、キルアが「鎖野郎はクラピカなのでは?」という推論をする。

この瞬間、ただの「鎖野郎」という情報が、自分が持っていたクラピカの知識と結びつき、「鎖野郎=クラピカ」という新たな知識へと変わった。

このように、知識は既に持っている情報や経験とつながったときに「つくられる」のです。

心理学では、「既に持っている知識の枠組み」をスキーマと呼びます。

スキーマは、私たちが持っている知識の枠組みのことで、いわゆる「常識」の一つのかたちです。私たちは、自分の経験や学習した内容から、世界がどのようにできているのか把握していきます。このとき私たちは、ひとつひとつ異なる経験をそのまま頭に入れるのではなく、「○○とはこういうものである」というふうに知識を整理していきます。この整理された知識のことをスキーマと呼んでいるのです。

犬塚美輪. 読めば分かるは当たり前? ――読解力の認知心理学 (ちくまプリマー新書) (pp. 44-45). (Function). Kindle Edition.

犬塚美輪(2025). 『読めば分かるは当たり前? ――読解力の認知心理学』. ちくまプリマー新書, p.44-45.

僕たちはスキーマを使って情報の処理をします。持っているスキーマが多いほど、つまり「○○とはこういうものである」という知識の枠組みをたくさん持っていればいるほど、新しい情報を理解しやすくなります。

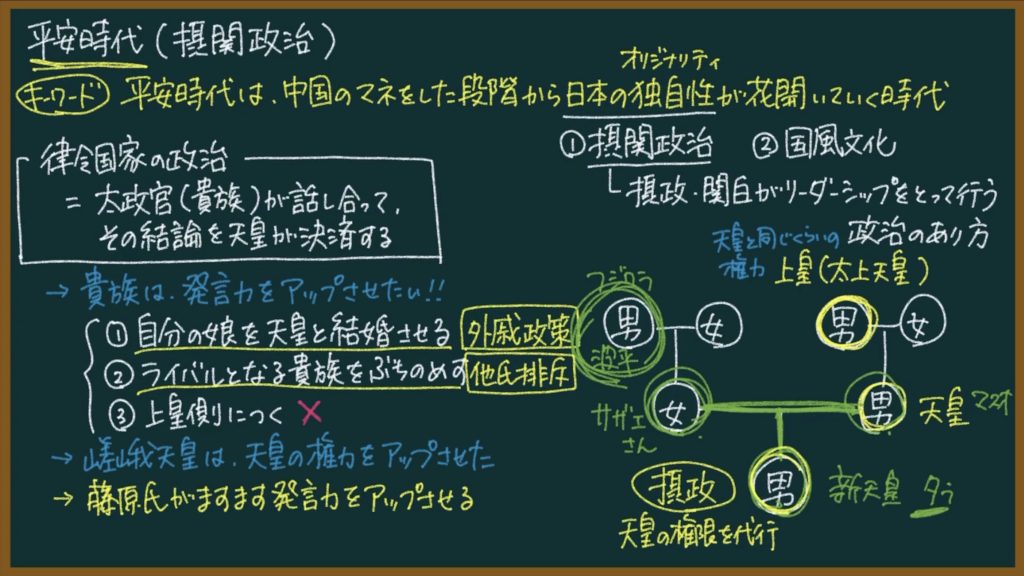

例えば、平安時代の藤原氏が行った「外戚政策」。

歴史の教科書では、外戚政策について「藤原氏は自分の娘を天皇の后にして、生まれた子を天皇にすることで自身の発言力をアップさせようとした」と説明されます。

が、この説明だけを聞いても、実際どういうことなのかイマイチ理解しにくいです。

しかし、外戚政策は『サザエさん』の磯野家で育つタラちゃんを考えることで理解しやすくなります。

- 波平(祖父)が娘のサザエをマスオさんに嫁がせる

- サザエとマスオの子であるタラちゃんは磯野家で育つ

- 結果的にタラちゃんは波平の影響を強く受ける

僕たちは「孫が祖父と同居すれば、孫は祖父の影響を受けやすくなる」という感覚を持っています。この感覚(スキーマ)を活用することで、藤原氏の「外戚政策」がスッと理解できるのです。

しかし一方で、スキーマは誤解のもとにもなります。

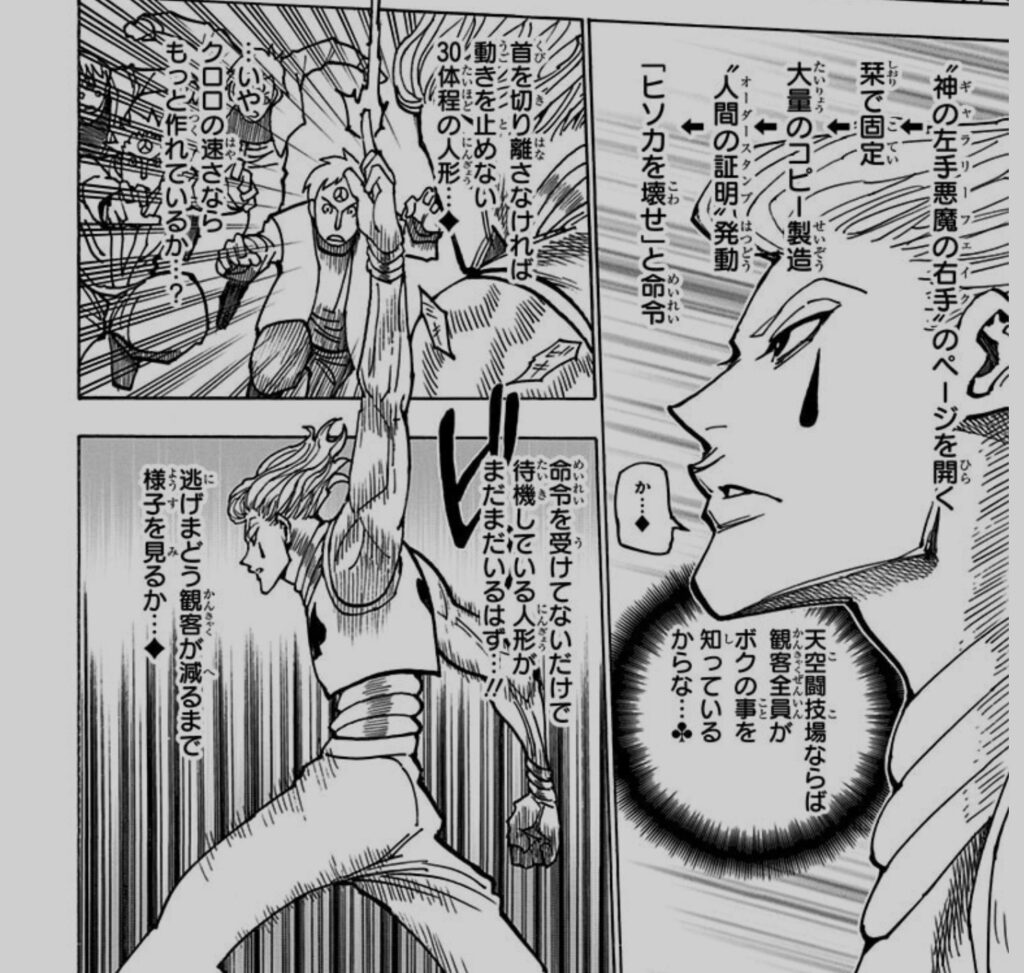

漫画『HUNTER×HUNTER』のヒソカvsクロロの戦闘では、ヒソカが持っているスキーマが、彼に誤った認識をもたらすことになりました。

彼は

- 「天空闘技場での戦いは一対一のタイマン」

- 「団長クロロは団員から能力を借りている」

と思っていたので、戦闘で何が起きているかを見誤ることになったのです。

僕たちの頭の中には、「○○ってこういうものだよね」という感覚(スキーマ)がたくさんあります。

このスキーマは、新しいことを理解するときに役立ちます。

でも逆に、スキーマに当てはまらない情報は「なんかよくわからん…」となってしまったり、間違った理解につなげてしまったりすることもあるのです。

だから、同じ授業を受けても人によって理解度が違うのは自然なことです。持っているスキーマが一人ひとり違うからです。

相手からの情報、その記憶が知識となるためには、それらの素材を用いて知識として構成していかなければならないのだ。構成するのはもちろんあなただ。あなたのこれまでの経験は人と異なるだろうし、これから出会いそうな場面も異なるだろうから、構成される知識は人によって少しずつ異なってくる。

鈴木宏昭(2022). 『私たちはどう学んでいるのか ――創発から見る認知の変化』. ちくまプリマー新書, p.37.

知識は先生から「教えてもらうもの」ではなく、自分の中で組み立てていくものです。

つまり、学びの本質は「先生の説明を聞くこと」ではなく、説明をどう受け止め、自分の中で噛み砕くかにあるのです。

よりよく学ぶためには、いろんなことを体験したり、本を読んだり、映画を観たりして、自分の中の「○○とはこういうものである」という感覚を広げていく必要があります。また、授業で学んだ内容を、日常生活の例に当てはめて考えてみたりすることが大切です。

ひらめきとは?

ところで、漫画『HUNTER×HUNTER』では、「鎖野郎=クラピカ」という推論に到達したのはキルアだけでした。同じくクラピカの仲間であったゴンは気づかなかったのです。

ゴンもキルアと同じく、クラピカのことは知っていました。しかしゴンは、ひらめかなかった。

この違いはなんなのでしょう?

この点に関して、鈴木宏昭氏の書籍『私たちはどう学んでいるのか ――創発から見る認知の変化』の「ひらめき」の部分が参考になります。とても面白いので、ぜひ読んでみてください。

参考文献

鈴木宏昭(2022). 『私たちはどう学んでいるのか ――創発から見る認知の変化』. ちくまプリマー新書.

犬塚美輪(2025). 『読めば分かるは当たり前? ――読解力の認知心理学』. ちくまプリマー新書.

今井むつみ(2016). 『学びとは何か-〈探究人〉になるために』. 岩波新書.

今井むつみ(2024). 『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? 認知科学が教えるコミュニケーションの本質と解決策』. 日経BP.