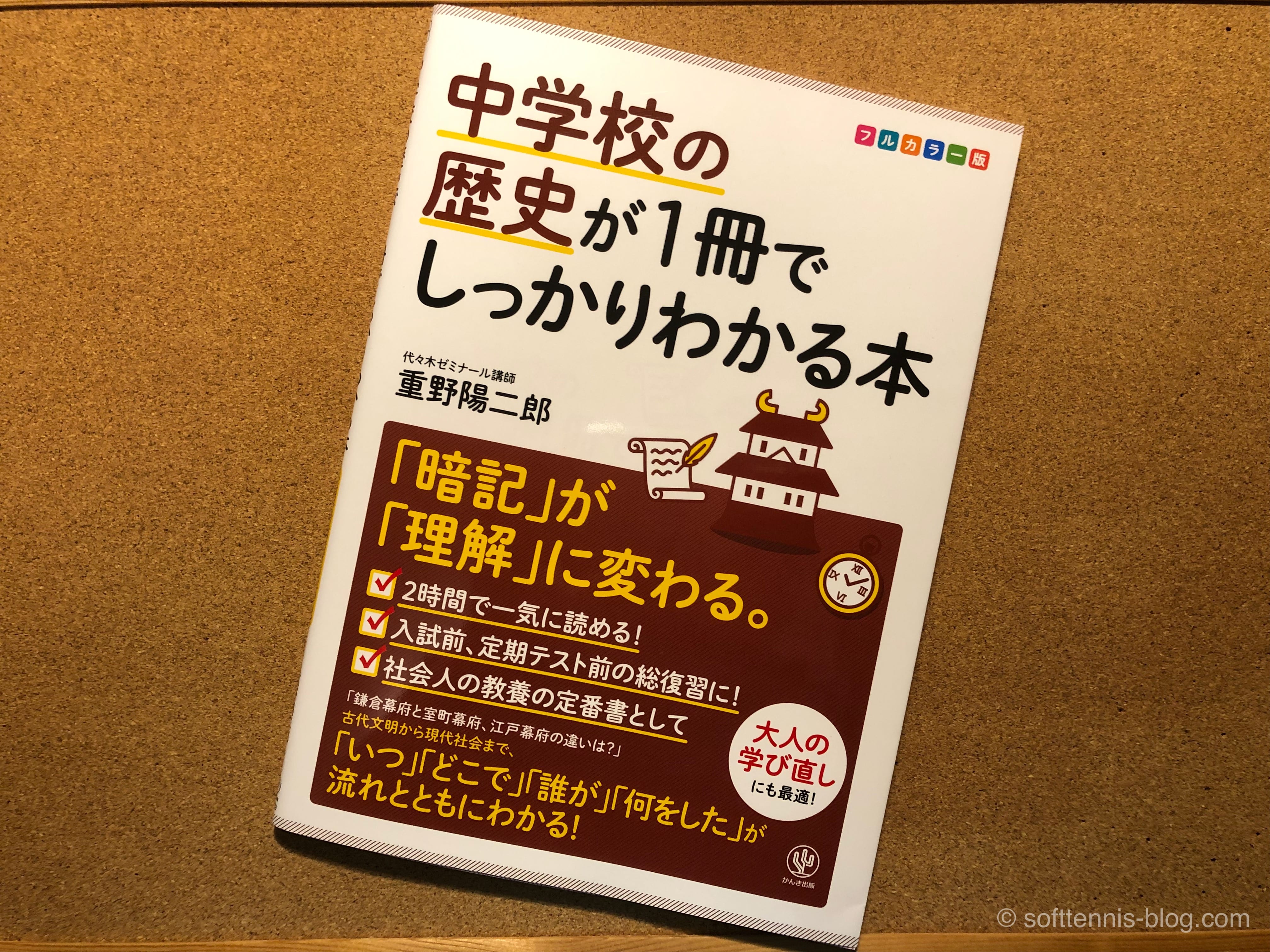

『わけがわかる中学社会』レビュー:丸暗記が苦手な人におすすめ

今回は、学研プラスが出している『わけがわかる中学社会』という参考書のレビューをします!

[chat face=”mochioka-trans.png” name=”望岡 慶” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]学習教材について調べてまとめたブログ「もちおスクール」を運営しています。

このブログでは、読者の皆様が自分に合う教材を見つけられるように、教材の特徴を中立の目線で紹介します!![/chat]

『わけがわかる中学社会』はどんな本?

学研プラス (2018) 『わけがわかる中学社会』 学研プラス

値段 1,100円

対象レベル

初心者~中級者レベルだと思います。

上級者レベルではないと思う理由は後半で説明します!

疑問がスタートになっている

疑問がスタートになっているのが良いところ。

社会科の勉強をしていると、教科書に書いてある内容(覚える内容)をただ吸収していく…となりがちで、ワクワク感がなかったりしてつまらないと感じることが多いです。

ですが、社会科の勉強って本来は世の中への疑問がスタートなんですよね。この本は、そういう社会科の勉強の流れにそった構成になっていて面白いです。

例えば、183ページでは「この求人広告は法律違反。どこが違反?」という問いかけがされていて面白いです。

この問いの下に、ある株式会社の正社員募集の広告(例)が載っていて、職種や給与、勤務時間などが書いてあります。その中のどれが法律違反なのかを考えるのは面白いと思いました。

※ちなみに、これは学研プラスさんへの意見ですが…

疑問がいきなり書かれている部分が多く、ちょっと唐突な印象を受けたので(読んでいる人が受け身的になるので)、自然と疑問がわくような「前提となる説明」を書き加えるといいのではないでしょうか(笑)

(例)「三陸海岸で養殖業がさかんなのはなぜ?」(p.65)では、三陸海岸で養殖業がさかんなことを知らない人にとっては「え!そもそもさかんなこと知らないんだけど」となってしまいます。なので、「わかめ類は全国収穫量の7割が三陸海岸で収穫できるんだぜ!」というのをデータつきで見せておいて、「ほかにも養殖がさかんだぜ!」って言っといたうえで、じゃあ「三陸海岸で養殖業がさかんなのはなぜ?」とつなげた方がいいかな、と。

横道にそれましたが、疑問がスタートになっているので、こんな人におすすめな参考書です↓

- 社会科をつまらないと思っている中高生

- 社会について学び直したい大人

- 学校の授業の冒頭で生徒を質問でひきつけたい教員

友達や親と一緒に勉強する時に使いやすい

疑問→解答という構成になっているので、定期テスト前に友達や親と一緒に勉強する時に使いやすいです。

「社会科もう忘れちゃったよ!」という親でも、この参考書に書かれている質問をしてあげることで子供の勉強の手助けができるはず!

疑問に答えるだけで終わりにせず、関連事項まで広げて説明してくれる

あとこれ。なんと解説ページで、その疑問に関連することまで説明してくれているんです。

[chat face=”mochioka-trans.png” name=”望岡 慶” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]この参考書を見て、僕が一番すごいなと思ったのがこれです[/chat]

例えば、「アフリカには直線的な国境線が多いのはなぜ?」という疑問に対して、「植民地支配したヨーロッパの国々が緯線や経線に沿って境界線を引いたから。」という解答例だけでなく、さらに緯線と経線に関する解説まで書かれているんです。

中学生がつまずきやすいポイントを先回りしておさえてあるんですよ。すごいです!

僕が教員だった時、アフリカの国境線に関する話をすると、クラスの中に「緯線ってなんだっけ?縦のやつ?」っていう疑問を持つ生徒が必ずいました。つまり、前提となる知識を忘れていたりすることが結構あるんですよ。

学研プラスの『わけがわかる中学社会』は、そこらへんをよく分かっていて、疑問に答えるだけで終わりにせず、前提となる知識も一緒に説明してくれています。

他にも、「江戸時代、参勤交代は大名にどんな影響をあたえた?」(p.111)という質問に対しては、このような流れで説明が書かれています。

A. 「1年おきに江戸と領地を往復させ、人質として妻子を江戸に住まわせた」

↓

Q. 妻子が人質ってかわいそうだね…。

→A. 大名の反抗を防ぐためだ。

↓

Q. 大名って戦国大名?

→A. 江戸時代の大名は、将軍から1万石以上の領地をもらった武士をいう。中でも、外様大名は江戸から遠い地域に置かれ、幕府の要職にほとんどつけなかった。

↓

Q. 幕府の要職って?

このように、学習者の思考の流れに沿って、関連事項まで広げて説明を書いてくれているので、知識が関連づいた形で頭の中に入りやすいです。

学校の授業をどうやってやろうか悩んでいる教員の方々も、この参考書を使えば実際の授業の流れをイメージしやすくなるはずです。

独特なイラストがあるおかげでとっつきやすい

あと、イラストが独特でかわいいです!

問題点

ところどころ説明が不十分

ところどころ説明が不十分なところが見られる点が、問題点です。

1ページの中に

- 疑問への解答例

- 関連する重要事項

をおさめる構成だからこその制約からだと思いますが、説明が不十分なところがあります。

例えば、「インドでICT(情報通信技術)産業が発達しているのはなぜ?」という疑問に対しての解答例は

「英語を話せる人が多く、アメリカなどの情報関連企業が多く進出したから。」(p.20)

となっています。

インドのICT(情報通信技術)産業について語る時には、アメリカとの時差についておさえる必要もありますが、この点に関して、この本では

「アメリカとの時差を利用して、仕事を効率的に進められる。」「アメリカとインドは、時差があり昼と夜が反対だ。」(p.20)

という説明のみになっています。たぶん、この説明だけでは「そういうことか」と理解できる中学生は多くはないんじゃないのかな、と思います。

これは僕自身の教員としての経験からですが、本来であれば、

- アメリカ西海岸とインドは12時間の時差がある

- アメリカが夜になる時間帯に、インドにデータを送信してソフトウェアの開発を引きつぐ

- インドで開発をして、インドが夜になる時間帯に、今度はアメリカにデータを送信してソフトウェアの開発を引きつぐ

→ こうすることで、インドとアメリカで協力して24時間むだなく開発ができるようになる

くらいまで説明して、やっと多くの生徒が理解できるように思います。

このように、ところどころ、説明が不十分なところが見られるのが難点です。

ただ、説明を丁寧にしようとすると、ページ数がものすごい多くなりますし、関連事項まで広げて説明する余裕もなくなると思うので、仕方ないことだと思います。

ちょっと不安にさせてしまったかもしれませんが、この本の説明は「超」丁寧ではないけど十分「丁寧」なので、問題なく使えます。

むしろ「超」丁寧な説明が、長ったらしくてうっとうしいって思う人もいるはずなので、これくらいがちょうどいい説明の量だと思います。

解答例をそのまま試験で書いたら△になる可能性がある

参考書に書いてある解答例をそのまま試験で書いたらマズイ場合もありそうです。

例えば、「日本より高緯度のヨーロッパで大部分が比較的温暖なのはなぜ?」という疑問に対しての解答例は

「近くを暖流が流れ、その上を偏西風が吹いてくるから。」(p.24)

となっています。

しかし、これも僕の経験からですが、学校の定期試験や模試などで同様の記述問題があったとしたら、「暖流の名称(=北大西洋海流)」も採点基準に入っていることが多い気がしています。

そう考えると、「近くを暖流の北大西洋海流が流れ、その上を偏西風が吹いてくるから。」と書くのが無難(△になりにくい)です。

一方、「近くを暖流が流れ、その上を偏西風が吹いてくるから。」という解答では△になって1点くらい減点される恐れがあります。

他にも、「聖徳太子が新しい国づくりに取り組んだのは何のため?」という疑問への解答例は

「天皇を中心とした政治制度を整えるため。」(p.86)

となっています。僕としては、「これって質問に対する答えになってなくない?」と疑問。

というのも、

「新しい国づくり」=「天皇を中心とした政治制度」づくり

なわけです。そう考えると、

聖徳太子が新しい国づくりに取り組んだのは何のため?

= 聖徳太子が「天皇を中心とした政治制度」づくりをしようとしたのは何のため?

という意味になるので、その質問への答えは「中国が国際的緊張を生んだため、倭は強い国家をつくる必要にせまられたため。」となるはずです。

このように、この本に載っている解答例をそのまま試験に書くと危険な箇所もあって、そこが問題点かなと思います。ただ、そのような解答例の方がレアでほとんどは問題ないので、そんなに気にしなくて大丈夫!

口コミ・評判

学研プラスの「わけがわかる中学社会」をもうすぐ中1になる男児に春休みの自主学習用にと買い与えたところ、とうちゃんにあれこれ聞きながらこの時間まで読んでおり、だいぶ面白そう。後でかあちゃんも読もう。理科のも買った。 https://t.co/6LP3zb3BLJ

— inugamix (@inugamix) March 22, 2018

学研プラスの「わけがわかる中学社会」をもうすぐ中1になる男児に春休みの自主学習用にと買い与えたところ、とうちゃんにあれこれ聞きながらこの時間まで読んでおり、だいぶ面白そう。後でかあちゃんも読もう。理科のも買った。

「わけがわかる中学社会」丸暗記が苦手な人におすすめの参考書 https://t.co/iDvmF0bVVd pic.twitter.com/Ahp0WcVayC

— ささき めぐみ@苦手克服オンライン家庭教師 (@kateikyo_megumi) February 7, 2019

「わけがわかる中学社会」丸暗記が苦手な人におすすめの参考書

https://twitter.com/Jiro7d/status/1022027037962395648

『わけがわかる中学社会』 夏の教材研究として使っています。地歴公民の疑問112問をクイズ関係で解決。「中国が一人っ子政策をやめたのはなぜ?」など、中学生の素朴な疑問に対する答えが書かれています。学習課題やちょっとした雑談にも使えます。ふつうに読んでも楽しい。

@ytrnky522 はじめまして。リプ失礼します。来月から中学校社会科教員です。

わけがわかる中学社会、とてもわかりやすいです。教材研究で、大変役に立っています。ありがとうございます。— 結衣 (@yui_study_fight) March 28, 2019

来月から中学校社会科教員です。 わけがわかる中学社会、とてもわかりやすいです。教材研究で、大変役に立っています。ありがとうございます。

いろんな学習教材についてはこちら

中学社会の参考書・問題集

中学社会の参考書・問題集を東大卒の元教員が紹介【おすすめ:高校受験】

学習漫画

地理の勉強法

地理の勉強法 by東大卒元社会科教員【センター9割・東大地理8割】

歴史の勉強法

歴史・日本史の勉強法(覚え方)を東大卒の元教員が解説【丸暗記?】

社会科の本質を解説するブログ・YouTubeはこちら

社会科(歴史・地理・公民)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。

【方針】

- 「つまりどういうことなの?」「なんでこれが大事なの?」ってのを解説する(木で例えると、葉っぱの部分じゃなくて幹の部分を説明する感じ)

- 細かい内容は省略する

- 社会科は人間の営みに関する学問なので、当事者のことをちゃんとイメージする(人間の心理も考える)

- 「社会は暗記すればOK!わからなくても覚えりゃいい!」っていう人を減らす

【対象】

- 中学生〜大人(本質的な部分を解説しているので、中学社会にも高校社会にも対応しているはず!)

※細かい内容はあまり扱わないので、細かくてマニアックな内容を求めている人は満足できないと思います。マニアックさを求めている人は、別のチャンネルを観るのがおすすめです。