『村瀬のゼロからわかる地理B』を東大卒の元社会科教員がレビュー

『村瀬のゼロからわかる地理B』のレビュー(評価)・感想を書きました!

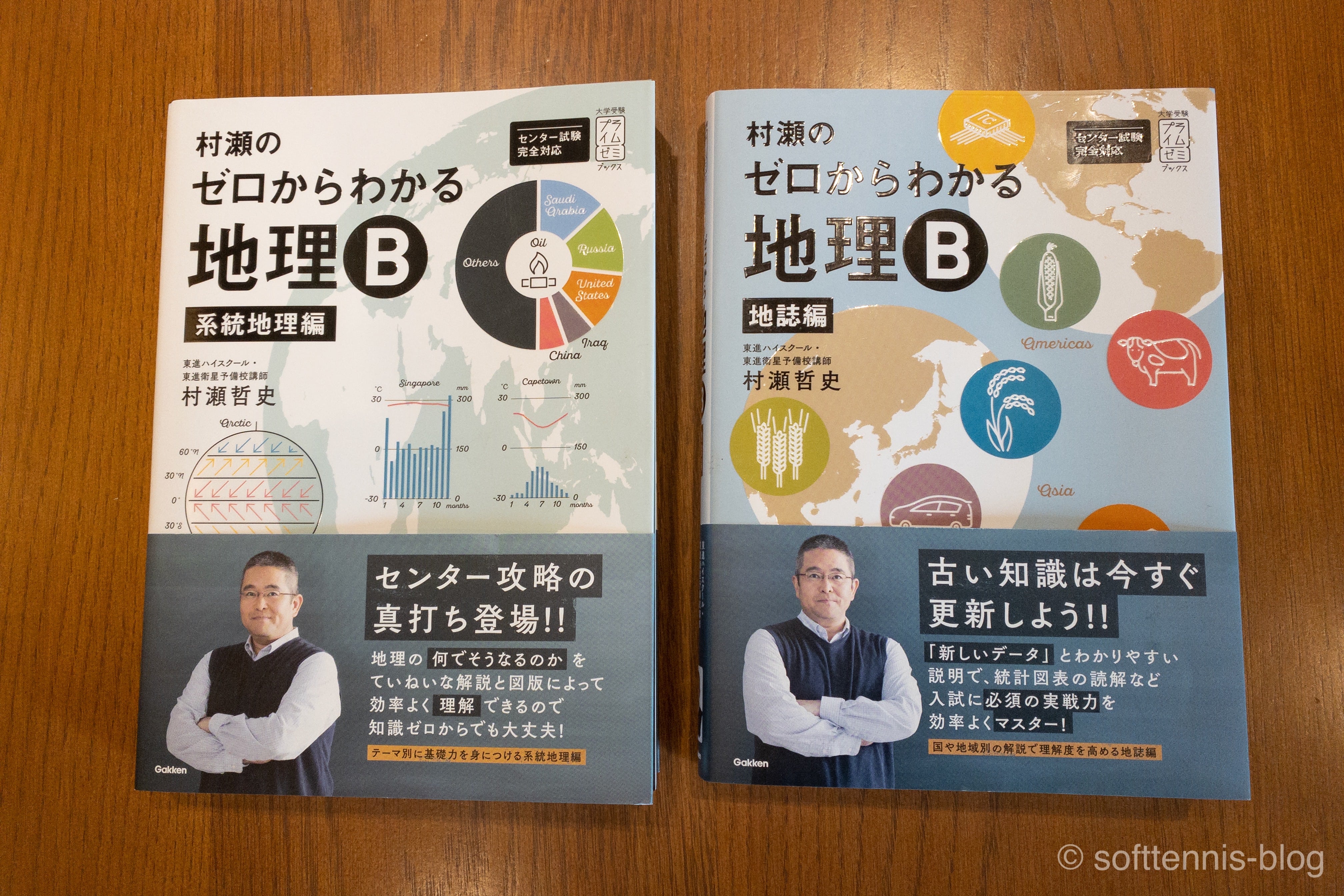

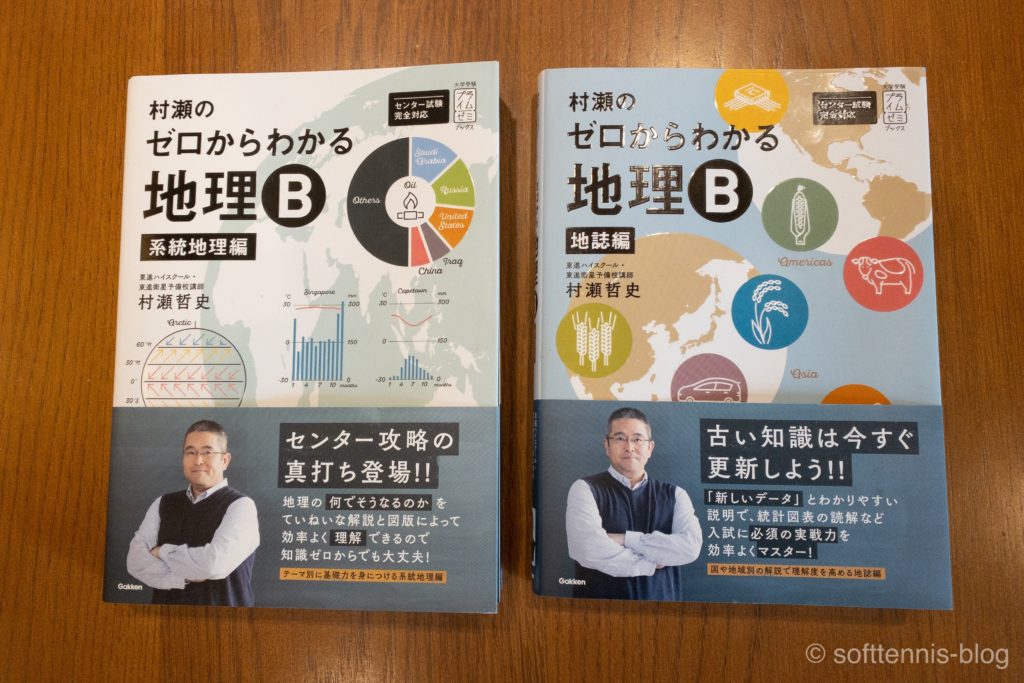

『村瀬のゼロからわかる地理B』

| 値段 | 約1,700円(系統地理編) 約1,700円(地誌編) |

|---|---|

| 著者 | 村瀬哲史 |

| 出版社 | 学研プラス |

| 出版年 | 2018年 |

| もちおのおすすめ度 | ★★★★★ |

「ネプリーグ」などのテレビ番組にも出演している村瀬哲史さんの参考書です。

僕の評価

テレビ番組に出る予備校講師の参考書って…大丈夫なの?って不安かもしれませんが、この参考書は問題なし!

迷ったら、とりあえずこれを選べばOKだと思っています。

センター試験(共通テスト)対策・二次試験対策のベースとなる知識・考え方を解説してくれている良書。

「学校の定期テスト対策をしたい」「センター試験の地理対策をしたい」「私大・国公立の地理対策をしたい」という全ての思いに応えてくれます。

評価が高めな理由

僕的に高評価な理由は3つあります。

- 「なんでそうなるのか」の説明が丁寧で、良い意味で親切すぎ

- イラスト・図・表がわかりやすい

- センター〜東大まで全てのレベルに対応できる

①「なんでそうなるのか」の説明が丁寧

説明がものすごく丁寧です。「階段をひとつずつのぼるように」説明してくれる感じ。

「なんでそうなるのか」を説明する時、不親切な参考書って「階段を2段飛ばしでのぼるように」説明するんですよね。

もっと不親切な参考書だと「なんでそうなるのか」を全く説明してくれなかったり・・・。

一方、『村瀬のゼロからわかる地理B』は物事の理由を階段をひとつずつのぼるように丁寧に、飛躍なしに説明してくれます。

なので、学校の授業だったらわからなかった部分でも「あーなるほど!そういうことか!」って思う機会が増えると思います!

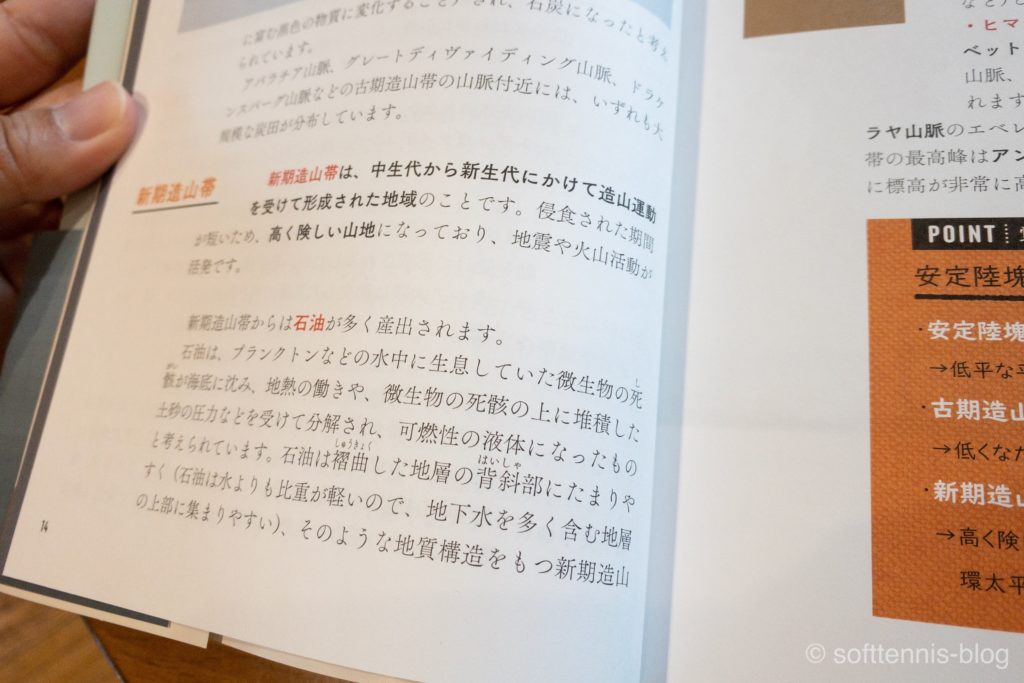

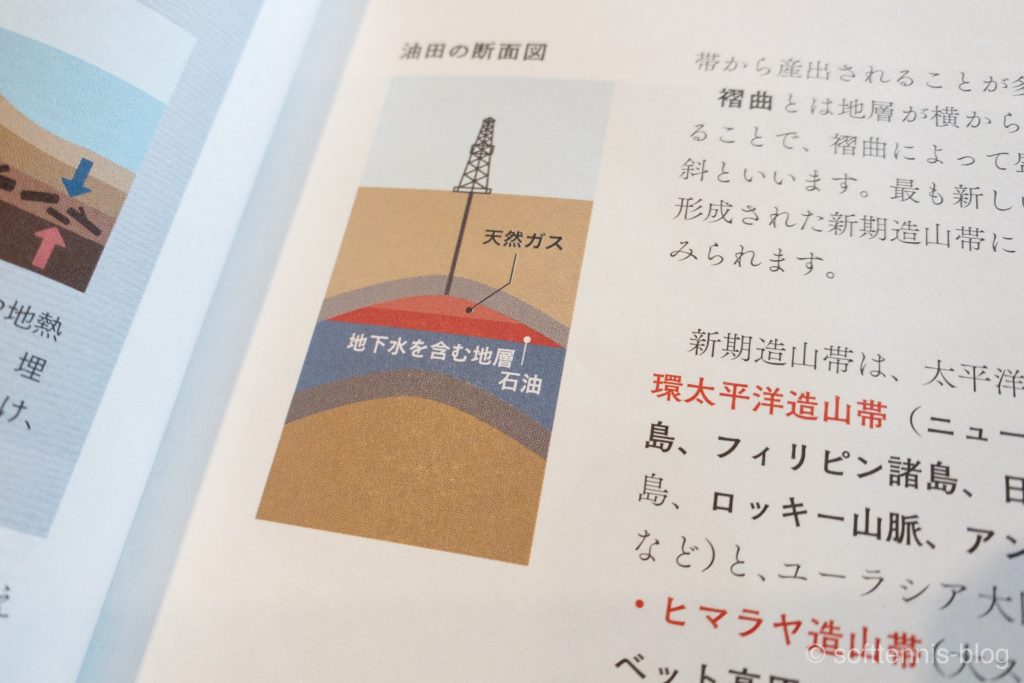

例えば「なんで石油は新期造山帯でとれるのか?」の説明はこんな感じ。丁寧で親切!

丁寧に解説してくれているからこそ、こんなに分厚い(苦笑)

ざっくり教科書の2倍の厚さなので、教科書の2倍、丁寧に解説してくれているって感じかな。

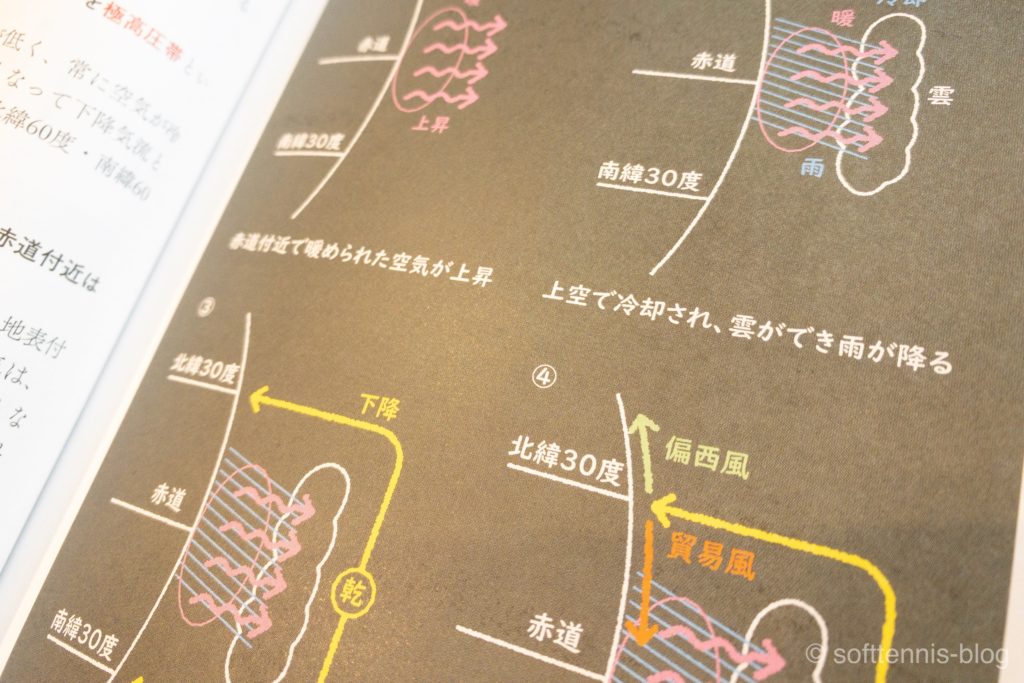

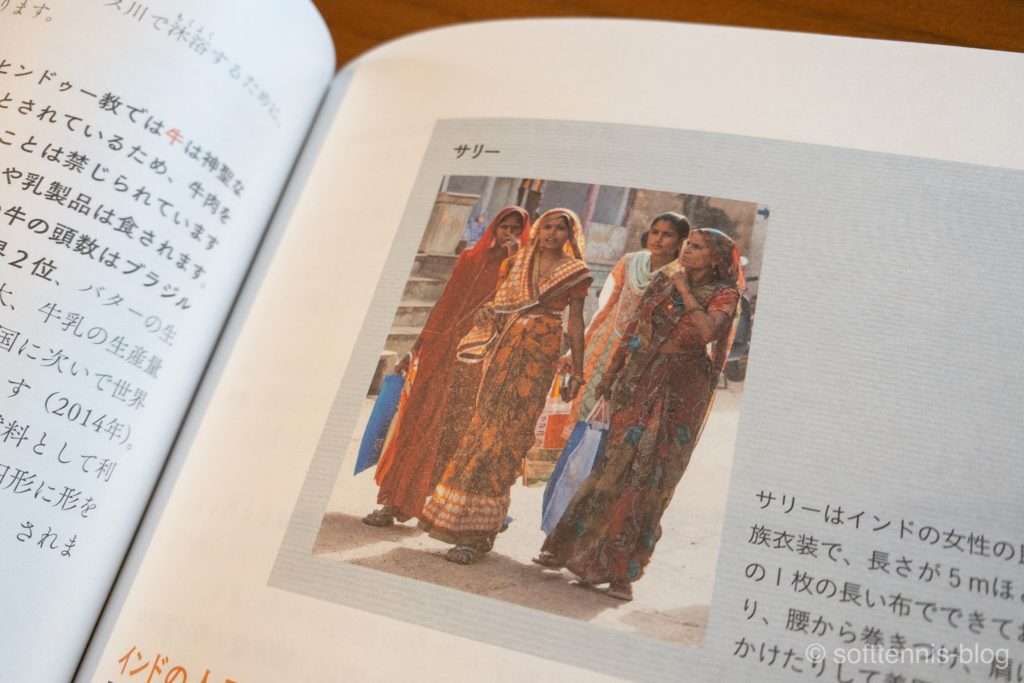

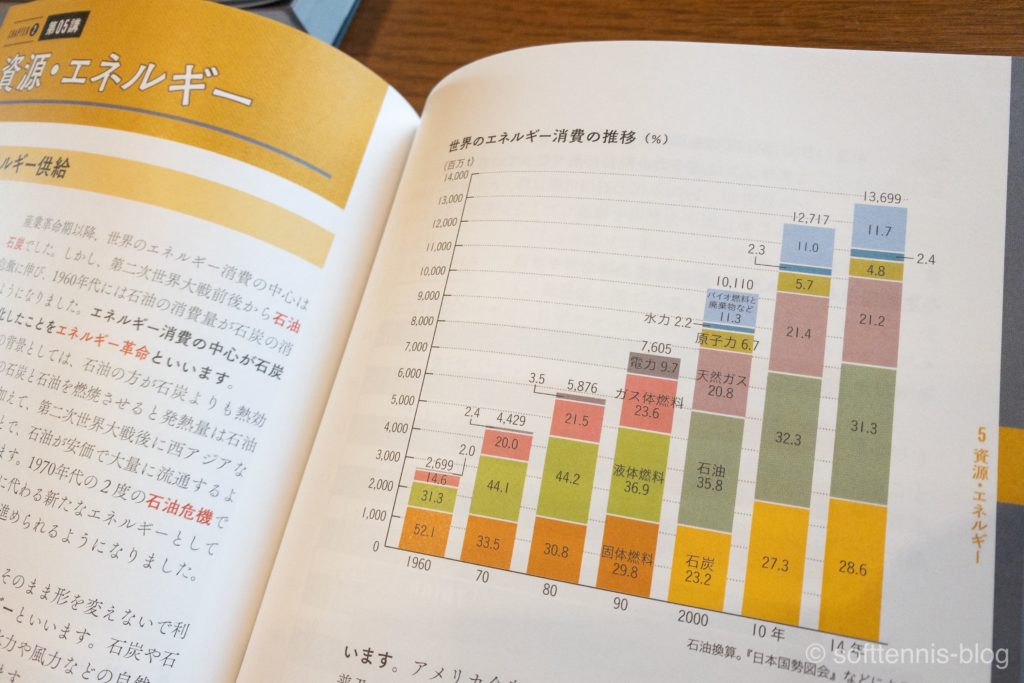

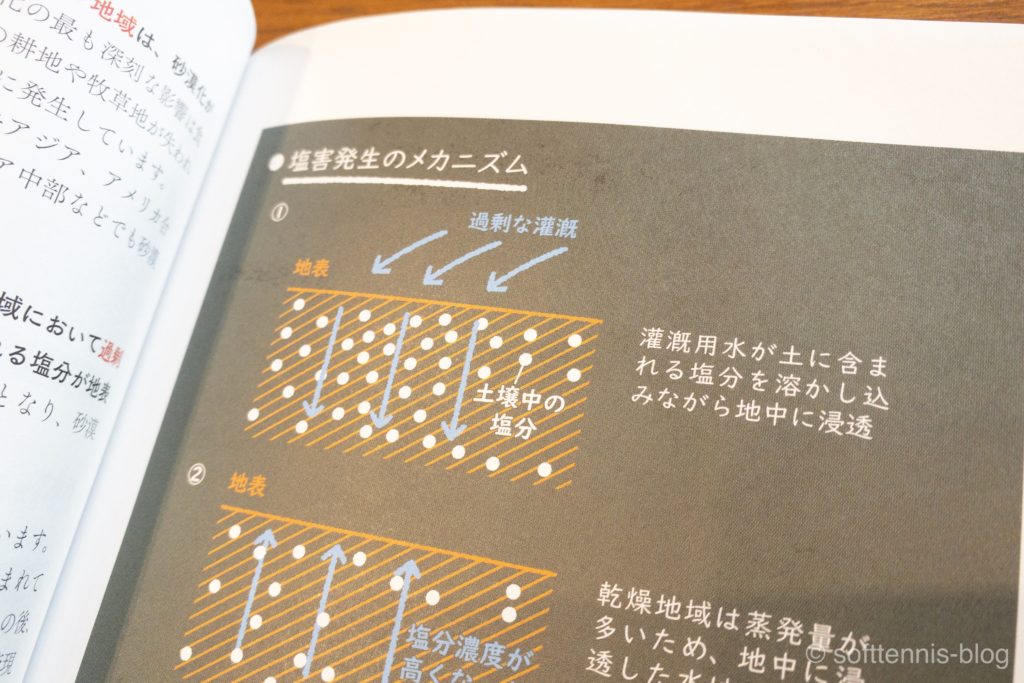

②イラスト・図・表がわかりやすい

イラスト・図・表がわかりやすいです。

ちょっとかわいくて親しみを持てるタッチで描かれているのも良い感じ。

リアルに伝えたい時は写真を使って、仕組みを伝えたい時は手書きっぽい図を使って…というように、使い分けてくれています!

③共通テスト〜東大まで全てのレベルに対応できる

全レベルに対応した参考書です。

この1冊(系統地理と地誌で合計2冊だけど)で、センター試験から東大の二次試験まで対応できます。

※東大の試験は特殊なので(今まで一度も見たことがないような問題で思考力を問うので)、この参考書で知識を身につけた上で別のトレーニングを積む必要があるけど

知識的には『村瀬のゼロからわかる地理B』は網羅性が高い(抜け落ちが少ない)です。

「え、東大も対応できるって…ってことは共通テストには必要のないことまで書かれてるの?」って思うかもしれませんが、地理は共通テストでしか使わない人も安心してOK。

東大の地理は細かいことが問われるというよりも、共通テストのレベルをおさえたうえで丁寧に説明する力・思考力などが問われる試験なので。

東大地理に対応できるくらい、『村瀬のゼロからわかる地理B』は丁寧で親切で網羅性が高いです。

しっかりと取り組めば共通テストでも高得点が取れるはず!

※逆に言うと、解説が丁寧でボリュームがあるので「共通テストレベルの地理を2週間でなんとかしたい!」っていう超絶急いでいて切羽詰まっている人には向かないと思います。

読み込むうちに気になり始めた点

網羅性は高いけど、

「必要な知識をとりあえず詰め込みました!」感を感じるようになりました。

カテゴリー別にキレイに整理されていないというか、分類のレベルが揃っていない(=何が抽象概念で、何が具体概念なのか?の区別が曖昧)というか。

著者本人もしくは編集者が、レベルを揃えて物事を整理することが苦手なのかも(本当は地理のことよくわかってないのかも…?)・・・って疑ってしまうレベル

ただ現状、これ以上しっかりまとまった地理の参考書はありません。

ってことで、迷わずこの参考書を買って大丈夫!説明自体はわかりやすいし!

評判

「こんなにおすすめするって怪しい…このブログの筆者(モチオカ)って村瀬と裏でつながってるんじゃないの?」って思われそうなくらい絶賛しているのですが、裏でつながってはいませんw

一応、Twitterで評判を探してみました↓

村瀬のゼロからわかる地理B(地誌編)を1周した効果が出たわ

地理を独学していたときは、『村瀬のゼロからわかる地理B』の上下巻を中心に読み込んでましたが、センター・共テ地理7-8割は余裕で狙えるくらいの知識はつくと思います。もうちょっと先まで勉強したい場合は『新詳資料地理の研究』がオススメです。

おすすめの使い方

とにかく、まずは1周ざっくりとでも良いから読むのが良いかなと思います。

1周するのにあんまり時間をかけすぎると気力が失われてくるので、ざっくりと素早く1周。

で、1周した後、問題集(共通テストの問題集)を実際に解いてみるのをおすすめします!

たぶん間違えまくると思うけど、それでOK。

問題集を解く

→間違えたところについて、『村瀬のゼロからわかる地理B』の該当部分を読んで復習する

ってのをひたすらくり返すっていう感じ。

問題集を解きつつ、知識を固めていくイメージです。

地理は時間をガッツリかけられる科目ではないはずなので、問題演習しつつ知識を吸収していくのがおすすめ!

まとめ

「良い参考書かな」って悩まなくてOK!迷わず買うべし。

理由

- 「なんでそうなるのか」の説明が丁寧で、良い意味で親切すぎ

- イラスト・図・表がわかりやすい

- 共通テスト〜東大まで全てのレベルに対応できる

地理Bの参考書・問題集についてはこちら

他の学習グッズはこちら

高校生におすすめの通信教育

【通信教育】高校生におすすめなのはこれ!東大卒元教員が比較して解説

勉強に集中するためのグッズ

東大地理の参考書・問題集

社会科の本質を解説するYouTubeはこちら

社会科(歴史・地理・公民)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。

【方針】

- 「つまりどういうことなの?」「なんでこれが大事なの?」ってのを解説する(木で例えると、葉っぱの部分じゃなくて幹の部分を説明する感じ)

- 細かい内容は省略する

- 社会科は人間の営みに関する学問なので、当事者のことをちゃんとイメージする(人間の心理も考える)

- 「社会は暗記すればOK!わからなくても覚えりゃいい!」っていう人を減らす

【対象】

- 中学生〜大人(本質的な部分を解説しているので、中学社会にも高校社会にも対応しているはず!)

※細かい内容はあまり扱わないので、細かくてマニアックな内容を求めている人は満足できないと思います。マニアックさを求めている人は、別のチャンネルを観るのがおすすめです。