「論述問題・記述問題が苦手。書き方(コツ)がわからない…」

「論述問題・記述問題を得意にしたい。」

っていう人に向けて、本記事では論述問題・記述問題の書き方のコツについて説明をします!

※超大事なことを書いているので、ぜひ最後まで読んでほしいです!!

(厳しい言い方をすると、途中で読むのをやめて「あー、だいたいこんな感じね、わかった」って早合点する人ほど、論述問題で点が取れない気がする)

【論述問題・記述問題の書き方】4つのコツ

論述問題・記述問題に答える時は、

いきなり書き始めるのは絶対NGです。

4つのステップで解答をします。

論述問題・記述問題に答える時の手順

| ①要求を把握する | 何を書いたら点数がもらえるのか?を確認 |

|---|---|

| ②構成を決める | どういう順番で書くか?を考える |

| ③中身を考える | 勉強して覚えた知識を思い出して、中身を決める |

| ④解答欄に書く | ゴリゴリっと書く |

論述問題・記述問題で全然点数がとれない原因は、たいてい「①と②をすっ飛ばしてしまっていること」にあります。

①と②が超重要です!

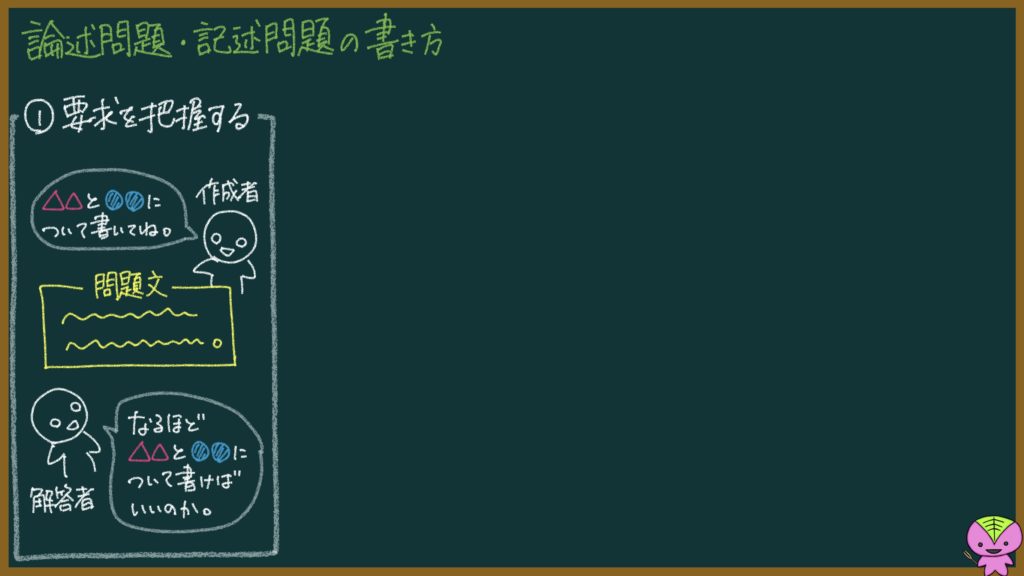

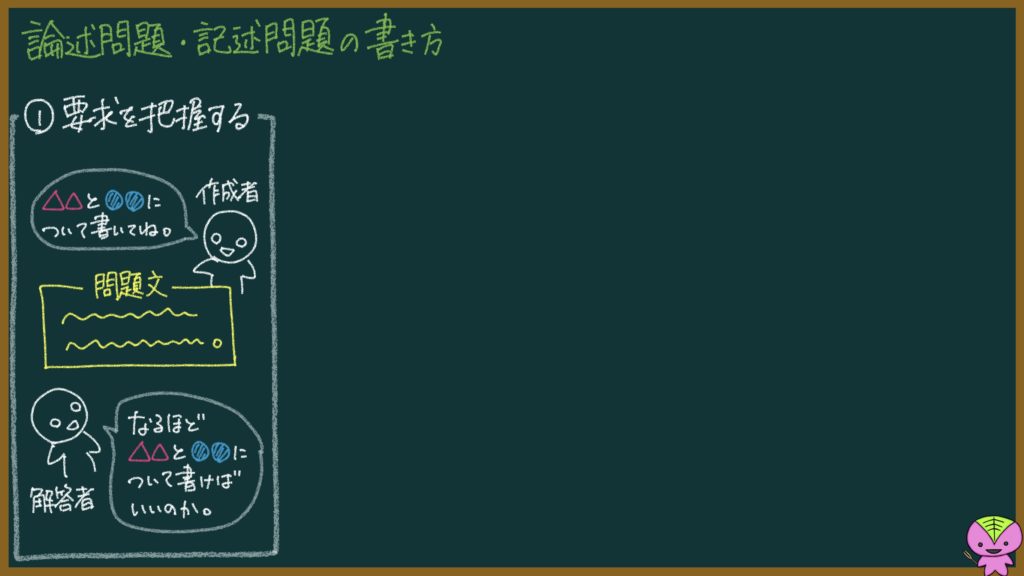

①要求を把握する

まず、問題文を読んで「問題作成者は何を要求しているのか?」を把握します。

言いかえると、何を書いたら点数がもらえるのか?を確認するということ。

この作業が、論述問題で点数を取るうえで最も重要です!

というのも、「問題作成者は何を要求しているのか?」をしっかり理解しないとズレた解答をしてしまう可能性があるから。

「何を書けばいいのか?」を理解せず、「書くことを求められていない内容」を書いてしまうと、それだけで0点扱いになることもあります。

例えば、こんなやり取りは0点ですよね。

- 今日の夜ご飯なにがいい?

- →とんかつはソースより醤油派だなあ。

聞いてること答えろや、って感じじゃないですか。

会話では問題なくやり取りができるのに、論述問題・記述問題になった途端、こういうことをやってしまいがち。

実際、僕も教員時代に定期テストなどの採点をした時、「聞いてることと全然違うこと書いてる!」っていう生徒が結構いました

「問題作成者は何を要求しているのか?」=「何を書いたら点数がもらえるのか?」をまず把握することが超重要です。

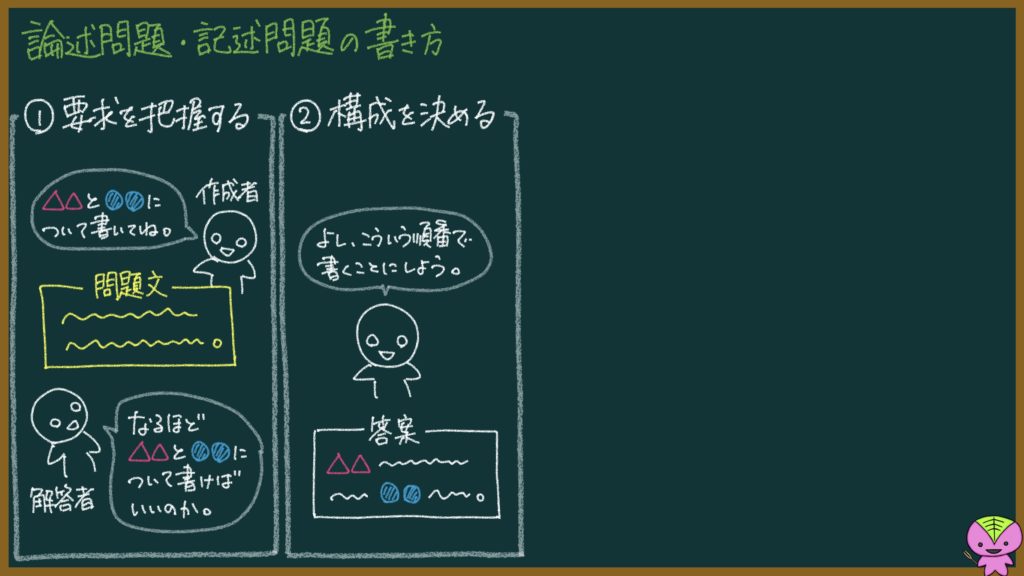

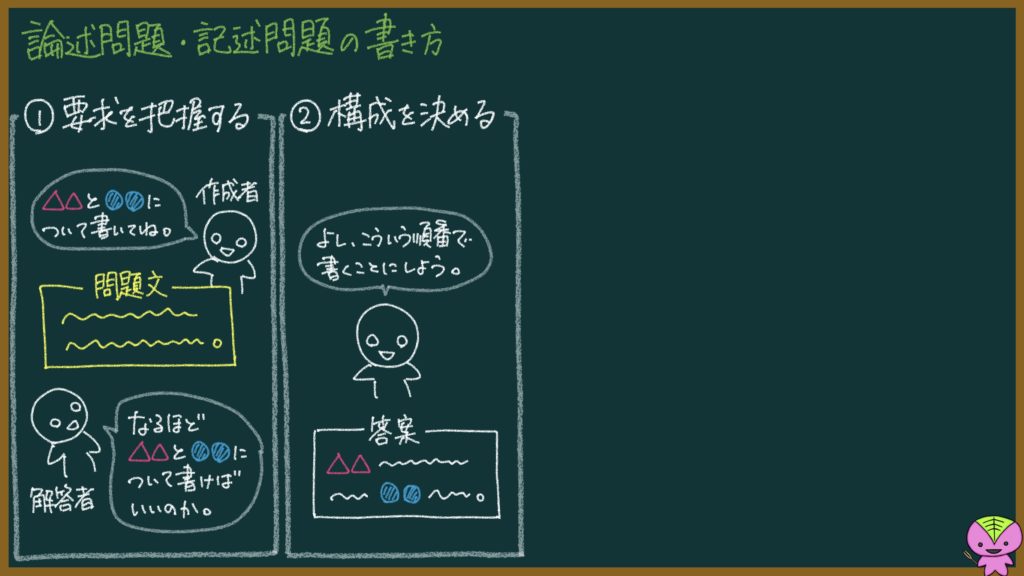

②構成を決める

「何を書けばいいのか?」がわかったら、次は文章の構成を決めます。

言いかえると、問題作成者が要求していることをどういう順番で書くか?を考えるということ。

例えば、こんな感じ。

【問】スタバとドトールはどっちが好き?理由も教えてね。

→要求は2つですよね。

- (1)どっちが好きか

- (2)その理由

→要求がわかったので、次は構成を決めます。

- 「(1)どっちが好きか → (2)その理由」という構成で答えることにします。

【答】僕はスタバの方が好き。理由は、スタバの方が店員さんがかわいいから。

内容的には「きも…」って感じですが、構成がしっかりとした解答になっているのでOKです。

もし、次のような答え方をしたら減点になります。

【答】スタバのフラペチーノっておいしいよね。だからスタバが好き。あと、スタバの方が店員さんがかわいいから。

上の解答は「(2)理由 → (1)どっちが好きか → (2)理由」という構成になっていて、グチャグチャ。これじゃダメ。

もしかすると、大学生などのバイトが採点をする模試なら点がもらえるかもしれません。

ですが、実際の入試の時にこういう解答をしたら、「この生徒は頭の中がグチャグチャだなあ…」って思われて減点される可能性が高いです。

というわけで、「何を書けばいいのか?」が分かったら、次は文章の構成を決めるのが大事です。

③中身を考える

「何を書けばいいのか?」が分かって、「どういう順番で書くか?」を決めたら、

最後に「中身を考える」作業をします。

先ほどの例で言うと、「スタバの方が店員さんがかわいいから」の部分です。

他にも、

- フラペチーノがおいしい

- Wi-Fiの接続が速い

などなど、いろいろな中身が考えられると思います。

勉強して覚えた知識を思い出して、中身を決めます。

④解答欄に書く

「何を書けばいいのか?」が分かって、「どういう順番で書くか?」を決めて、「中身を考える」作業をしたら、解答欄にゴリゴリっと書いていきます。

【論述問題・記述問題の書き方】例題を解いてみますよ

論述問題・記述問題に答える時の手順

| ①要求を把握する | 何を書いたら点数がもらえるのか?を確認 |

|---|---|

| ②構成を決める | どういう順番で書くか?を考える |

| ③中身を考える | 勉強して覚えた知識を思い出して、中身を決める |

| ④解答欄に書く | ゴリゴリっと書く |

では、実際に例題を解いてみます!

【例題】聖徳太子が行なった政治の特質や、聖徳太子がそのような政治を行なった背景を述べなさい。

①要求を把握する

問題文を読むと、書くべき内容は2つあることが分かります。

- 聖徳太子の政治の特質

- 聖徳太子の政治の背景

逆に言うと、この2つ以外を書いてはいけません。

例えば、「聖徳太子は実在したのか、疑問視されている」「聖徳太子は厩戸王と呼ばれることもある」といった内容を書いても意味ないですし、減点される可能性があります。

勉強をすると、覚えた知識について書きたくなりますが、、、「書くことを求められていない」ので我慢です!

②構成を決める

【解答】△△という背景により行われた聖徳太子の政治は、●●という特質をもっていた。

このように、「背景 → 特質」という構成で書くことにします。

③中身を考える

ここでやっと、勉強して覚えた知識の登場。

(要求を把握して、構成を決めるまで、勉強して覚えた知識は頭の中に封印しましょう。中身について先に考えてしまうと、勉強した内容をあれもこれも書きたくなってしまって、ミスります。)

【解答】△△という背景により行われた聖徳太子の政治は、●●という特質をもっていた。

「△△」と「●●」を埋めることと、中身を考えることはイコールです。

| 「△△」の中身 | 中国を統一した隋の高句麗に軍隊を送って、国際的緊張が高まった |

| 「●●」の中身 | 強い国家づくりのための政治改革 |

④解答欄に書く

日本語がおかしくならないように、少し表現を調整しつつ、解答欄に書きましょう。

【解答】中国を統一した隋が高句麗に軍隊を送って、国際的緊張が高まったことを背景に行われた聖徳太子の政治は、強い国家づくりのための政治改革という特質をもっていた。

これで解答の完成です!

まとめ

| ①要求を把握する | 何を書いたら点数がもらえるのか?を確認 |

|---|---|

| ②構成を決める | どういう順番で書くか?を考える |

| ③中身を考える | 勉強して覚えた知識を思い出して、中身を決める |

| ④解答欄に書く | ゴリゴリっと書く |

点数がとれない原因は、たいてい「①と②をすっ飛ばしてしまっていること」にある!

学習グッズはこちら

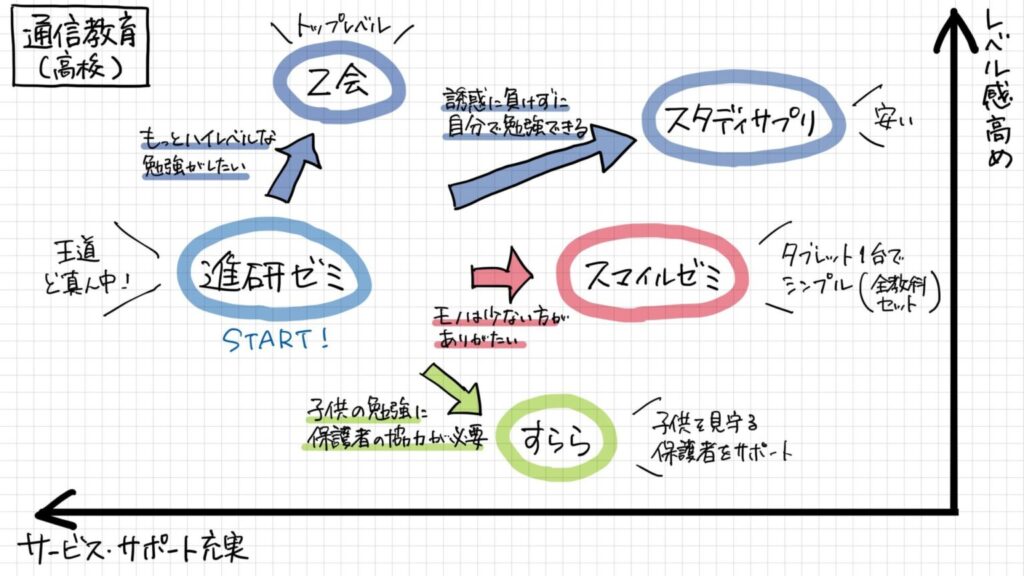

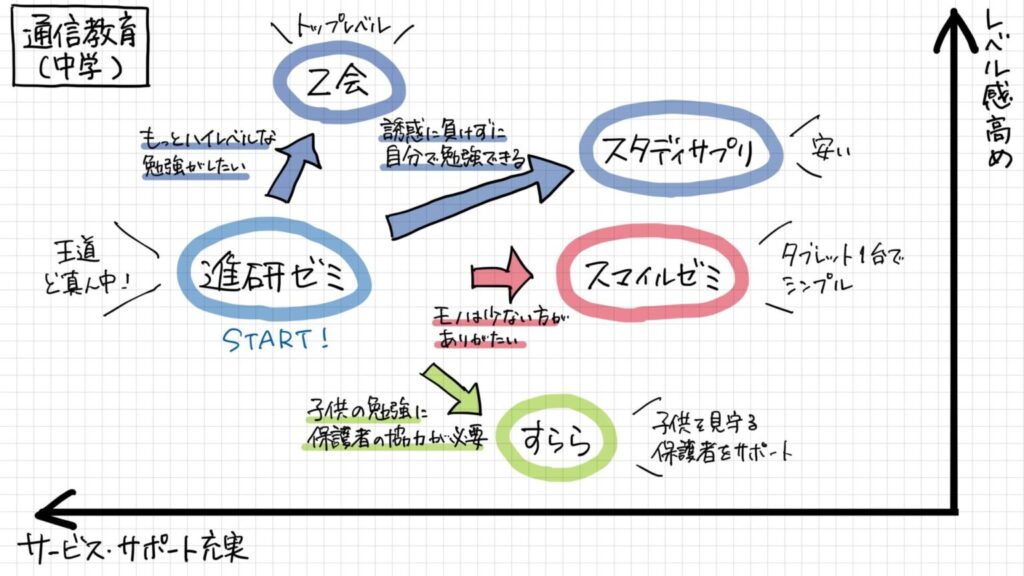

添削指導がある通信教育

【通信教育】中学生におすすめなのはこれ!東大卒元教員が比較して解説

【通信教育】高校生におすすめなのはこれ!東大卒元教員が比較して解説

勉強に集中するためのグッズ

社会科の本質を解説するYouTubeはこちら

社会科(歴史・地理・公民)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。

【方針】

- 「つまりどういうことなの?」「なんでこれが大事なの?」ってのを解説する(木で例えると、葉っぱの部分じゃなくて幹の部分を説明する感じ)

- 細かい内容は省略する

- 社会科は人間の営みに関する学問なので、当事者のことをちゃんとイメージする(人間の心理も考える)

- 「社会は暗記すればOK!わからなくても覚えりゃいい!」っていう人を減らす

【対象】

- 中学生〜大人(本質的な部分を解説しているので、中学社会にも高校社会にも対応しているはず!)

※細かい内容はあまり扱わないので、細かくてマニアックな内容を求めている人は満足できないと思います。マニアックさを求めている人は、別のチャンネルを観るのがおすすめです。

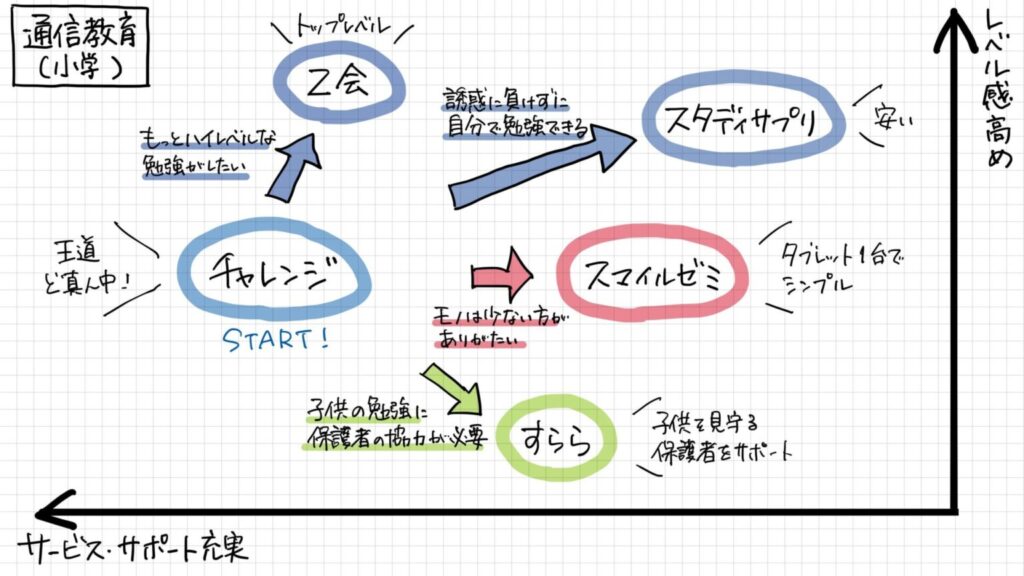

通信教育を比較

おすすめな通信教育についてまとめました(各通信教育の比較)。

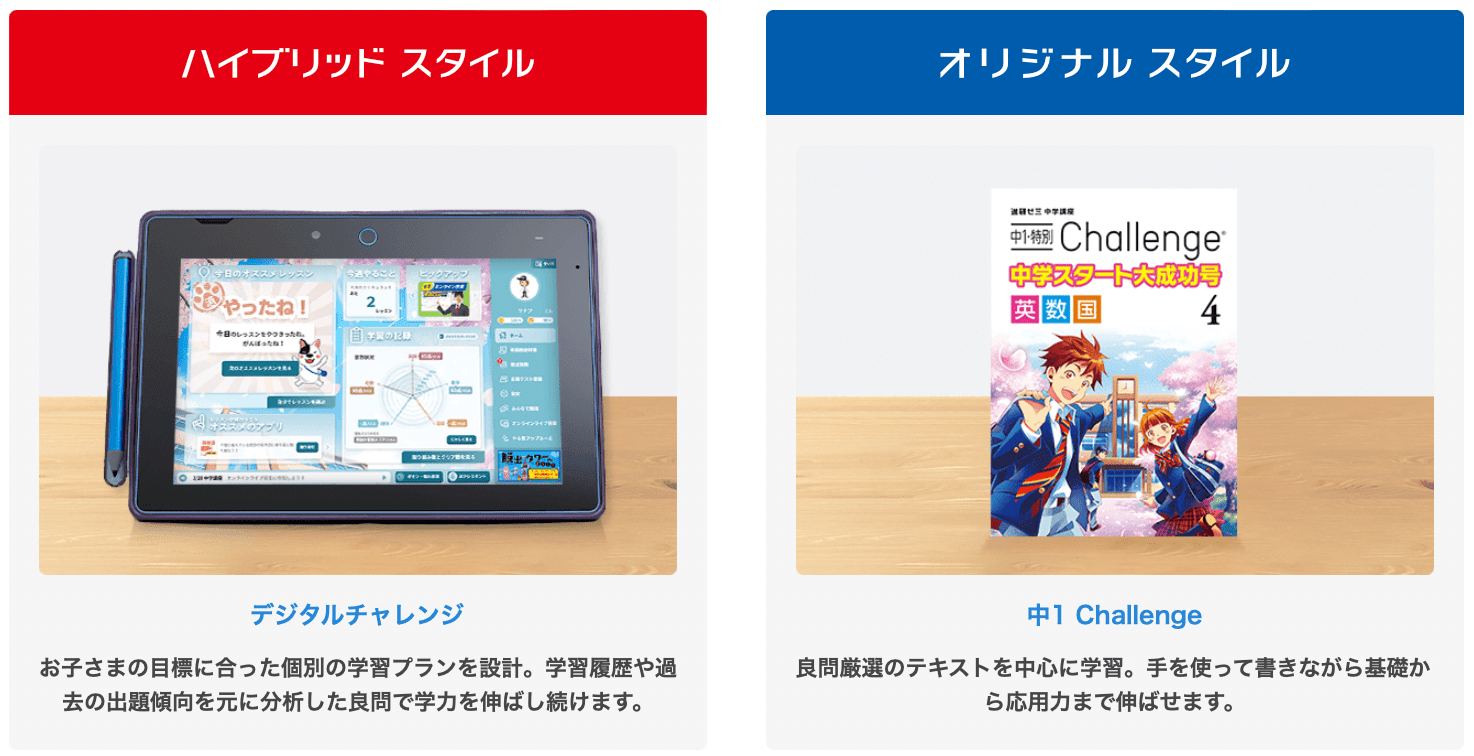

進研ゼミ

- 全教科の対策をしたい!

- でも部活や習い事で忙しい!

- 自分で学習計画・学習内容を考えるのは苦手…

っていう人に向いているのが進研ゼミ。値段も比較的安めです。 くわしくは下の個別記事で。

家庭教師を探す

社会科チャンネル

https://www.youtube.com/watch?v=vLW26933wWI 社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。

- 「つまりどういうことなの?」「なんでこれが大事なの?」ってのを解説する(木で例えると、葉っぱの部分じゃなくて幹の部分を説明する感じ)

- 細かい内容は省略する

- 社会科は人間の営みに関する学問なので、当事者のことをちゃんとイメージする(人間の心理も考える)

- 「社会は暗記すればOK!わからなくても覚えりゃいい!」っていう人を減らす

- 中学生〜大人(本質的な部分を解説しているので、中学社会にも高校社会にも対応しているはず!)

論述の定義をもう一度確認したほうがよいかと思います。

コメントありがとうございます!

くわしく教えていただけると助かります!